|

斯末莱特是十八世纪英国优秀的小说家之一。高尔基在《俄国文学史》中曾说:“继菲尔丁而起的有斯末莱特,他以绝大的魄力描写出当时英国社会的缺点,而且是第一个把政治倾向性的描写引进小说范围内的人。”斯末莱特的小说描写了十八世纪英国的政治,暴露了殖民战争的残酷,议会的腐败,政府的贪污和官吏的无能。他所描写的十八世纪“英国社会的缺点”有一定的广度;在艺术风格上,虽然说他和同时代的前辈菲尔丁有相似的地方,但是菲尔丁的叙述保持着史诗般的、缓慢的步伐,语言比较含蓄,而斯末莱特的小说则是一个情节接着一个情节,速度比较紧迫,用粗线条勾勒出贵族和资产阶级的肮脏、丑恶、凶狠的面貌。 斯末莱特是十八世纪英国优秀的小说家之一。高尔基在《俄国文学史》中曾说:“继菲尔丁而起的有斯末莱特,他以绝大的魄力描写出当时英国社会的缺点,而且是第一个把政治倾向性的描写引进小说范围内的人。”斯末莱特的小说描写了十八世纪英国的政治,暴露了殖民战争的残酷,议会的腐败,政府的贪污和官吏的无能。他所描写的十八世纪“英国社会的缺点”有一定的广度;在艺术风格上,虽然说他和同时代的前辈菲尔丁有相似的地方,但是菲尔丁的叙述保持着史诗般的、缓慢的步伐,语言比较含蓄,而斯末莱特的小说则是一个情节接着一个情节,速度比较紧迫,用粗线条勾勒出贵族和资产阶级的肮脏、丑恶、凶狠的面貌。

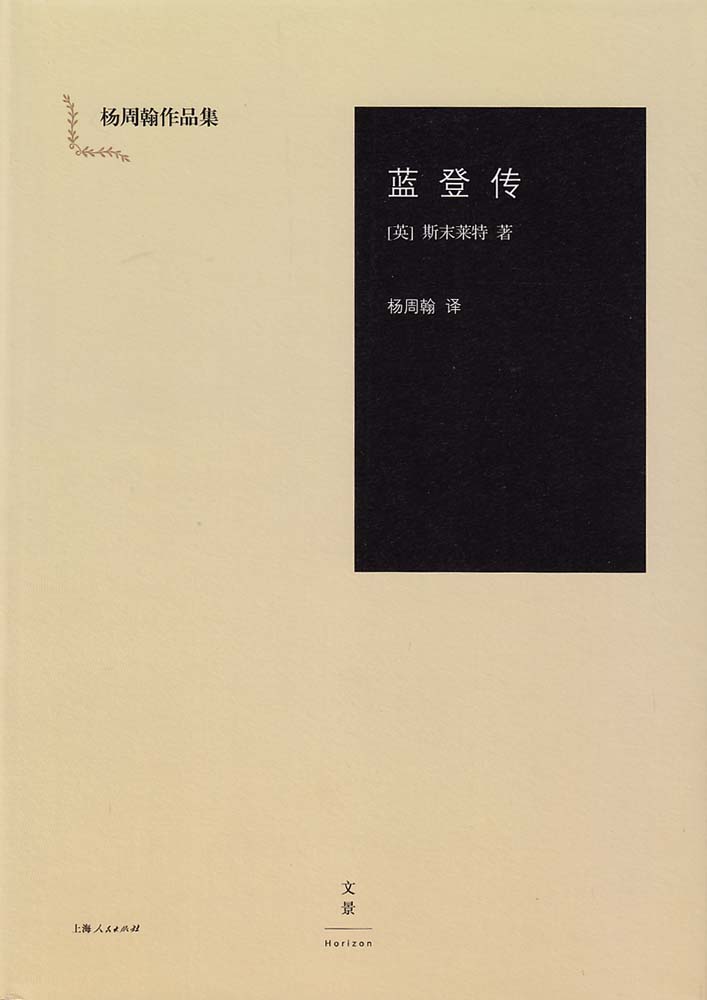

斯末莱特(1721—1771)出生于苏格兰小地主家庭。祖父是当地一个法官,父亲因不是长子,没有继承权。作者生后不久,父亲逝世,自己成了孤儿,从此一生就和贫困打交道。他在少年时代曾到格拉斯哥跟一个医生当学徒,但他爱好文学,在十八岁那年写了,一部诗体悲剧《弑君者》,并带了这部作品到伦敦去,希望上演,但没有成功。在二十岁那年,他设法当了一名海军军医助手,参加1741年英、法争夺西班牙在西印度群岛殖民地的战争,战争结束后,他退出海军,在牙买加住下来。1744年他携带妻子回国,从此靠行医和写作维持生活。他在1748、1751、1753连续发表了三部小说:《蓝登传》、《皮克尔传》、《菲迪南伯爵传》。1755年翻译了《唐·吉诃德传》。1757年出版了一部《英国史》,从1689写到出书的年份。同时,1756年他还办了一个杂志,名为《评论杂志》,在杂志里他抨击海军将领,因此于1759年被捕入狱。1762年他为托利党(贵族保守党)人办了一个周刊,名为《不列颠人》,托利党原想利用刊物进行宣传,但结果反而树敌更多,就勒令斯末莱特停刊。1763年,由于长期在贫困中紧张写作,健康受损,他到国外休养,并写了《法意游记》(于1766年发表)。1765年他回国后,仍然紧张工作,因为体力不支和肺病的缠磨,又不得不出国。他想求得意大利来亨城领事职位,但没有成功,就在来亨附近继续从事写作,完成了讽刺英国两党政治的小说《原子传》(1769年发表)、诗歌《独立颂》和最后一部优秀小说《克林克传》(1771年发表)。1771年死于意大利。

斯末莱特生活的时代正是英国资本主义发展的时期。资产阶级在政治上的地位已经巩固。残酷的圈地运动已经接近完成,农村已经开始完全资本主义化,同时,进一步对殖民地的掠夺也在进行,农民继续被剥夺土地而成为劳动后备军。资产阶级用残酷的手段在国内外积累资本,给工业革命创造条件。斯末莱特最后一部小说《克林克传》正反映了工业革命开始后的英国现实。在社会上,封建的土地贵族把土地分成小块出租,自己在伦敦或国外过着寄生享乐的生活,他们和大资产阶级——金融资本家、英格兰银行的股东、大公司老板是一鼻孔出气的。自从1689年以后,英国统治阶级内部就是资产阶级和贵族的妥协局面,大贵族也已经资产阶级化。当然,社会上封建残余并未完全肃清,例如还有大贵族之外的中小地主,他们住在田庄上,把土地出租,在乡间佃户中还是作威作福,充当治安推事,以一种封建家长的姿态称霸一方。这些人时常成为菲尔丁、斯末莱特小说中攻击的主要对象。农村中的自耕农和小租佃者,由于资本主义扩张的结果,绝大部分濒于破产。圈地运动把他们驱离自己的土地,公地也被人夺去,不能使用,就连打鱼、打猎、砍柴都不允许,他们无法为生,或成为农业、纺织业的雇工,或被迫人济贫所。大批农民流入城市,“幸运”的成为出卖劳力的雇工或散工,不幸的则沦为乞丐、小偷、流氓,妻女则沦为娼妓。这样,阶级分化就越来越厉害了。

介乎贫富之间的是一大批中小资产阶级,就是独立经营的商人、店主、手工艺人等等。这一阶层的幅度也比较大,其中有殷实的商人、店主,他们受到大公司的排挤,但要争取发财的机会,因而要求“公平交易”。他们继承了清教徒的传统或其他反对国教的教派的传统,来抵抗和大资本家大贵族结合的国教,他们要求在议会中有他们的地位,因而反对辉格党首相沃尔波尔的政府对议会的控制,反对政府的贪污贿赂,因此也有赞成托利党的。但是他们也主张扩大帝国和殖民主义。他们有可能爬上大资产阶级的地位,也可能下降。狄福即属于这一阶层。在这一阶层的另一端,则是一些手工艺者,他们每天劳动多达十四小时,妻子儿女也参加劳动,生活可以免于饥寒。他们的命运取决于贸易是否繁荣,由于贸易不稳定,他们的生活经常受到威胁。机器的发明、廉价的自由劳动市场的存在,对他们威胁最大,因此他们为了争取生存权利,也组织起来,时常举行反对政府的起义,并且得到贫民的支持。但是贸易情况有起色,粮食落价,生活得到改善,他们的反抗意识也相应减弱。

|