|

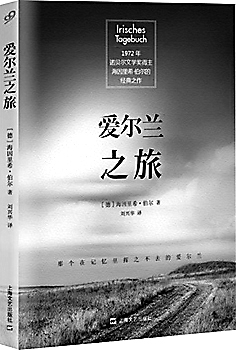

开始只不过是一趟旅行,一趟休息放松的旅行,到了最后,却成了关于奇妙魅力的报告。从一开始,是由光线变化下不断呈现的新貌,以及人所见到的风景所组成。一九五四年十月七日,海因里希·伯尔便这样写信回家——那是他第一封从爱尔兰寄出的信:“我的亲亲宝贝,这里真美,你们不在这里,我真觉得难过。湖、山、云和那我从未见过,难以描述,且不断变化着的光线。”之后报告记录、增补、说明了爱尔兰的生活方式以及那里的人们,汇集成十八篇,最后集结为《爱尔兰之旅》。

一、旅行与“爱尔兰印象”1954—1956

都柏林,1954年9月23日至10月21日

“明天就动身了,你们会从爱尔兰听到我的消息……这趟旅行,简直像是逃亡。小说这星期会出版。”一九五四年九月二十二日,海因里希·伯尔写信给朋友昆兹,信中指的是他的小说《无主之家》出版一事。几年后,伯尔仍以同样的说法回答自己爱尔兰之旅的动机,但却把这个动机摆在另一个脉络中;在一九五四年八月,也就是去爱尔兰前不久,因在科隆的蒙格斯多夫完成的新屋,导致他体力与财务上的耗损:“五。年代,我逃到爱尔兰。没错,那像是逃亡,当时我在科隆,因为建屋一事债台高筑,需要离开家人,安静一下。”

不管怎么说,伯尔在一九五四年九月二十三日,开始了他三趟爱尔兰之旅的第一趟,那三次旅行记录先是发表在日报上,一九五七年成为以书籍形式出版的《爱尔兰印象》的背景“材料”。他从科隆经由奥斯坦德、多佛、伦敦、霍利赫德和邓莱里港,在隔天一大早抵达目的地都柏林,接下来的几周,他都住在城市东南处的彭布罗克路五十三号。屋主是乔治·弗莱戌曼,原籍奥地利,妻子是爱尔兰记者莫拉·弗莱戌曼一摩尔,她在科隆遇见伯尔时,便建议他若她不在时,可以住到她先生家。弗莱戌曼毕业于柏林电影学院,一九三〇年代起,在“环球电影公司”工作,此外,他也是制作一九三六年奥林匹克运动会纪录片的导演兰妮·雷芬斯坦的拍摄小组成员。二战期间,他迫降在爱尔兰基尔代尔附近,遭到拘留,战后则留在爱尔兰。伯尔的第一次爱尔兰之行,是和他一起前往奇勒尼和利默里克(《一座爱尔兰城市的肖像》)及黑尔岛(《对欧洲神话的小小贡献》),弗莱戌曼则前往拍片。伯尔单独造访位于史莱哥德拉姆克利夫的叶芝之墓,此外,也多次见到他妻子的朋友玛丽·戴里;有事会先与她约访——“我今天下午见到了玛丽,她带我去三一学院,到处逛逛,我们后来来到她一位住在学院里的友人处喝茶。”——也有偶遇——“星期天下午,我意外在都柏林南边的布雷海水浴场见到戴里一家,星期天我都在那里的海边散步。”一九三六年,安娜玛丽·伯尔在利物浦附近的亚波顿修院学院担任代课老师时,认识了玛丽·戴里。伯尔喜欢都柏林,而且从他一直以来关注的角度看,他也特别重视这座城市: “我现在十分熟悉都柏林,能很快到自己想去的地方,因为绿色的大型公交车不断到处飞驰。这些日子,我常常去电影院,因为那是我学习英文的最佳方法。……都柏林真是一座迷人的城市,我在这儿接连过了一整个星期后,现在非常喜欢这里。我常去贫民区,那里多是相当漂亮的乔治王时代风格(1714—1830)的房子,但都无比肮脏,半倒塌的样子。……糟糕的是,大而漂亮的老教堂(圣帕特里克大教堂和基督教堂)是新教的,干净,空旷,整个空空荡荡,而天主教教堂都是新而庸俗,从未干净过,而且多半拥挤。令人吃惊的是,随时都有不少人在这儿祈祷。” 一九五四年十月二十一日,伯尔离开都柏林,之后在伦敦停留一个星期,一九五四年十月二十四日和从科隆过来的妻子在伦敦碰面。一九五四年十月二十七日,两人回科隆。

……

出书的工作在一九五六年十二月展开。伯尔首先审阅停留期间所写下的笔记,大略看过一些合适的主题后,重新拼合。此外,列出一份已完成,但看来应该都是样稿的文章清单,好加以重新选班。最后,反而不管完成的时间及出版的顺序了。大概在一九五七年一月列好清单,当时完成了十五篇文章,包括一九五七年一月十八日完成的利默里克肖像的第二部分。《西方人月刊》中的《爱尔兰图像》是唯一未被纳入的文章,而《巅峰》杂志有小标题“韦斯特波特”的《欧洲边陲》一文,原本被收入,但后来考虑之后,又被抽出。本书包含十八篇文章,其中空出三篇给尚未动笔的章节,并未包括以下文章:《抵达I》《世界上最美的脚》《看不到天鹅》及三月在《法兰克福广讯报》连载的最后一篇文章《离别》。也就是还有四篇文章,清单记载着应该要完成,以补全确认有十八篇《爱尔兰之旅》的篇幅。虽然应有十八篇文章,但从书中章节数目来说,看不出为何在完成更多尚未简单订出标题的章节前,本书会是如此的面貌。从后来的结果来看,数量为十八的文章可以视为一种创作的征兆,将这些个别、在不同时期以不同方式出现的爱尔兰印象整合成一个在美学上令人满意的整体。这个征兆和一部作品有关。

|