|

多年前瑞典汉学家、瑞典学院院士马悦然教授就向我推荐过他的瑞典学院同事埃斯普马克的这部长篇小说系列《失忆的年代》。马教授认为这部书值得翻译成中文介绍给中文读者。但我读后感觉吃力,翻译很难,所以一直没有动手。 多年前瑞典汉学家、瑞典学院院士马悦然教授就向我推荐过他的瑞典学院同事埃斯普马克的这部长篇小说系列《失忆的年代》。马教授认为这部书值得翻译成中文介绍给中文读者。但我读后感觉吃力,翻译很难,所以一直没有动手。

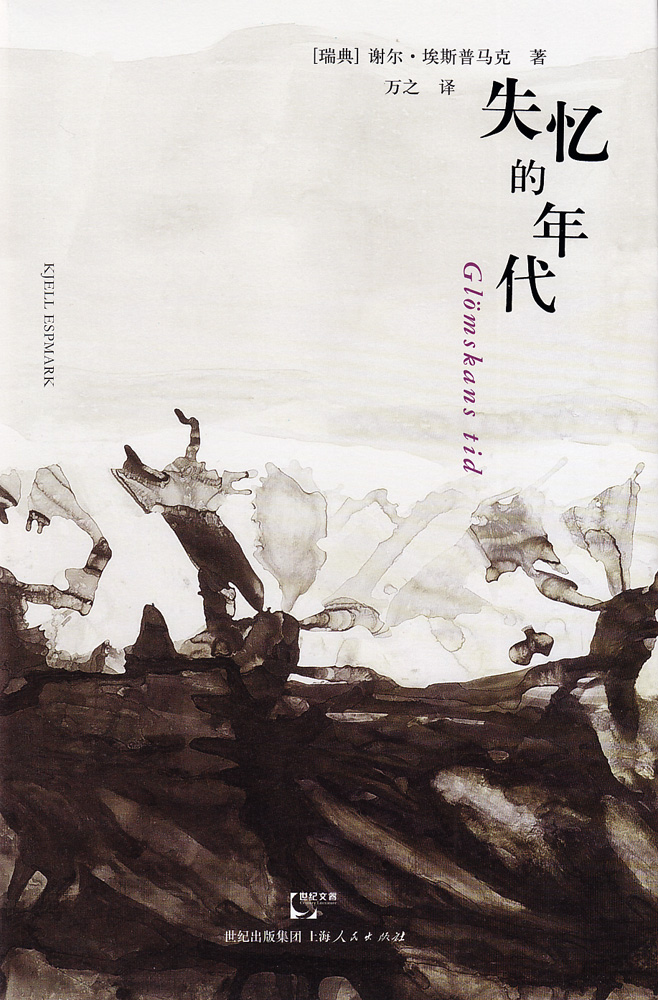

2012年我在世纪文睿出版我翻译的瑞典诗人马丁松的长诗《阿尼阿拉号》。因为马丁松得过诺贝尔文学奖,也曾经是瑞典学院院士,《阿尼阿拉号》又是一部瑞典文学经典,所以那年夏天我写信给瑞典学院希望他们派一位院士跟我去上海做新书的宣传活动。埃斯普马克是瑞典文学界公认的研究马丁松的专家,出版过专著《大师马丁松》,他表示愿意跟我一起去中国,不过因为他是诺贝尔文学奖的评委,在当年评选工作结束之前走不开,所以答应等10 月初公布诺贝尔文学奖之后跟我去中国。正好10 月底南京译林也要推出我翻译的瑞典诗人特朗斯特罗默和美国诗人布莱的通信集《航空信》,而特朗斯特罗默2011 年也得了诺贝尔文学奖,他又是埃斯普马克的老朋友,埃斯普马克当然也愿意参加老朋友中文译本的新书发布活动。我很感谢这个老院士八十多岁还不辞辛劳,不远万里到中国来帮助我做瑞典文学翻译出版的宣传,所以暗下决心在他到中国之前完成《失忆的年代》系列的第一部《失忆》的翻译,在他到上海的同时出版。三个瑞典文学大家的三本瑞典文学著作,由我翻译同时出版,自然也是件让我高兴的好事。当然,翻译了第一部,就不能停下来了,2013 年和2014 年我又翻译了后面的五部,而到2015 年春终于完成了第七部,可以合并成这个精装本出版。这里也将分册出版时的后记整理成一篇作为后记。

《失忆》:卡夫卡式的寓言、加缪式的荒诞

翻译一部文学作品的过程,和一般阅读过程不同,需要字斟句酌,自然也是对作品加深理解的过程,更是文学欣赏的过程,能给人带来更多的阅读之悦和阅读之趣,让人获得更多教益。翻译这部作品的过程中,我正是这样体验越来越多的悦趣,也引发很多深入的思考。

悦趣之一是欣赏小说的叙述方式。对我来说,形式的意识是区别小说家优劣的关键。小说不仅在于你写什么,也在于你用什么方式来写,后者甚至更重要。有的小说家只关心内容的精彩离奇,取悦大众,争取销路,而叙述俗套,语言粗糙,根本没有形式感。《失忆的年代》则是一部非常讲究叙述方式的小说,而且正好也是我欣赏的方式。这里有些个人爱好的原因。我自己本来学习过戏剧,也写过小说,早年我就欣赏马原的叙述方式,因此还为他的《冈底斯的诱惑》写过序。后来我自己曾经尝试过一种如戏剧式对话体的小说形式(比如我的短篇小说《穿风衣的女人》和《归路迢迢》的叙述方式)。这种形式像是两个人物在台上的对话,而因为看法视角不同,可能面对同一叙述对象却讲述出各自不同的故事。《失忆的年代》的叙述表面上是一个人物独白的方式,其实也是一种对话方式,只不过是另一方始终没有说什么,而是主角一人喋喋不休,几乎像是自言自语,只是偶尔停顿喘口气而已。小说的章节是由这种停顿构成的,所以分章节时不编号不用标题也有其道理,因为这是一种绵绵不绝的语言流,类似现代小说中的意识流。我在读高行健小说《灵山》时也感受到这种独白式的语言流的悦趣。不知道是否因为这种语言流的共鸣,惺惺相惜,使得作者担任院士的瑞典学院把诺贝尔文学奖的绣球也抛给了高行健,瑞典学院的颁奖词称赞他开辟了中文小说形式的一条“新途径”(当然写小说的“途径”可以很多,并不是说中国作家只能走这一条“途径”。莫言就走出了一条和高行健完全不同的“新途径”,也恰好在埃斯普马克来中国之前得了诺贝尔文学奖)。

我在对话体小说中也寻找过一条“新途径”。我是用两个人的叙述来探索不同叙述方向可能性。穿同一件风衣的女人,在不同叙述者那里可以有不同的生活故事。有人把这类小说称为“元小说”或“后设小说”(英语是meta.ction)。在《失忆的年代》里我们也常常可以看到这样的叙述方式。比如在第一部《失忆》里,因为对于同一张照片、同一本护照或同一根铁管,主角在自言自语的追忆、推理、分析中也能讲出不同故事,使得叙述有往不同方向发展的可能性,而这正好符合一个失忆者的真实心理状态,可谓心理现实小说和元小说两者兼得。

|