|

当代中国无疑是个巨大的矛盾综合体,其中充满了各种各样相互矛盾乃至截然相反的认知、经验及基于此之形成的理解与表述。中国经济长达三十余年的超高速增长,不仅带来了社会整体财富的空前增长,也诱发了有关中国道路与前途的疑惑与焦虑的空前膨胀。此类疑虑不但来自外部世界,更是自中国改革开放的实践之初便植根于集体意识(乃至集体无意识)的深处。 当代中国无疑是个巨大的矛盾综合体,其中充满了各种各样相互矛盾乃至截然相反的认知、经验及基于此之形成的理解与表述。中国经济长达三十余年的超高速增长,不仅带来了社会整体财富的空前增长,也诱发了有关中国道路与前途的疑惑与焦虑的空前膨胀。此类疑虑不但来自外部世界,更是自中国改革开放的实践之初便植根于集体意识(乃至集体无意识)的深处。

由于中国改革的路向是以向西方发达国家学习作为开端并不断在开放中强化这样的学习姿态,西方社会被自然地视作某种不断可供借鉴、参考、模仿的标准化对象,这一对象可以无限接近,但无法超越也无需超越。然而,伴随着中国更深刻地融入市场经济与全球利益格局,中国经济在长达30年的时间中实现了远超作为整体的同期西方世界平均发展速度、进而超越其历史最高发展速度、进而超越有统计数据以来各类国家最高发展速度的超常增长,这一事实对于始终存留着对于理想型它者的高度尊重乃至敬畏的群体而言,意味着必须承认中国相对于“正常”国家的持续性的非常态地位,意味着无法将中国依照一种既有而确定的理论范式进行定性、归类、分析、解释,进而根本动摇继续依照标准化对象所对应的道路、前途进行发展的合理性。

这种自我怀疑与对于既往中国发展路径中存在之各种问题的焦虑交杂在一起,辗转相生,进入不断自我强化-放大的循环过程。这一怀疑-焦虑循环机制背后的假设在于:中国这种非常态的发展过程必然不可能持续,必然会在未来的某个时期出现对于常态境遇的回归,这种回归必定会以某种痛苦的、灾难性的甚而引发整体社会崩溃的形式实现。尽管形形色色的崩溃论自20余年前便不断涌现并不断被事实证伪,但当集体心理进入某种强烈的自我暗示与循环后,崩溃反倒因其一直没有到来而显得更加迫切而富有现实意味了。

此类逻辑之所以在当下的中国具有如此强大普遍的影响力,正在于它反映了习惯于仰视作为理想型它者以学生与模仿者自居的集体面临的重大心理转折:必须放弃对于任何一种现成理论、模式、路径的全面依赖,转而用自己的语言描述与解释自己的历史与现实,总结自己的经验,并将此种经验上升为具有普遍性的人类经验。只有具备足够成熟而强大的心智者,才能实现这种转折,完成黑格尔精神现象学意义上的对于“苦恼意识”的扬弃。

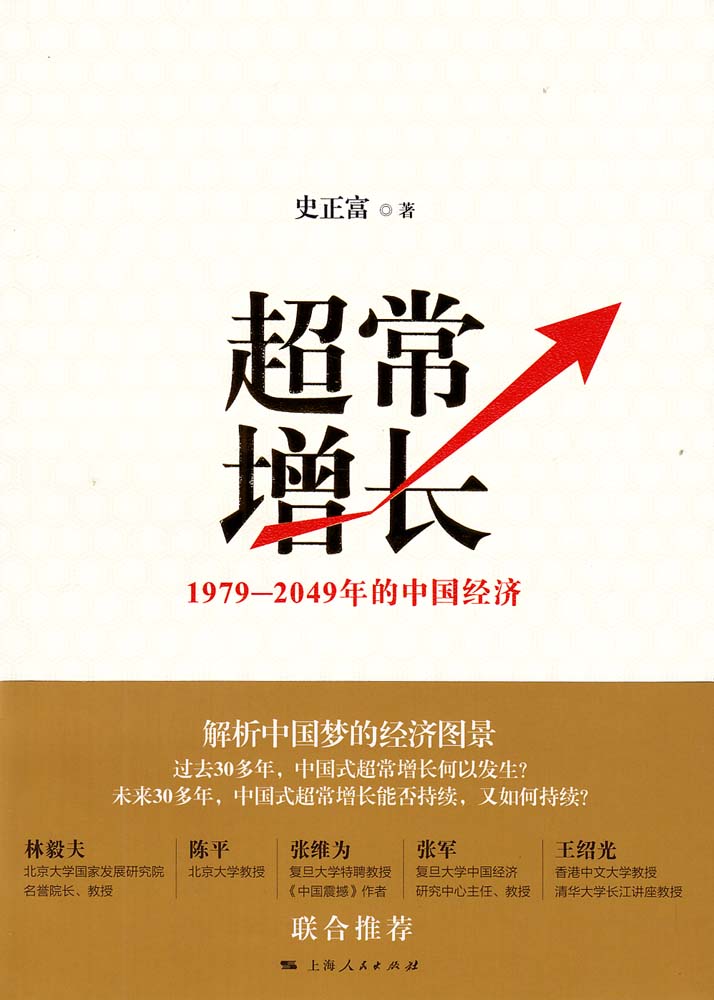

近年来,有关中国经验、中国模式、中国道路的讨论逐渐浮出水面。一个较为有趣的现象是,尽管中国经济的高速发展构成了上述讨论的基础和底色,但相关讨论中却鲜有专业经济学家参与,更缺少系统性地从经济学角度对于上述论题进行阐发的著作。在此意义上,史正富的《超常增长:1979-2049年的中国经济》一书,继张五常《中国的经济制度》(2009)之后,可算得是承前启后之作。作为兼具政治经济学和西方主流经济学之深厚学养并在投资界具有重大影响的学商代表,史正富较之大多数主流经济学家,不但视野更为广阔,对于中国与美国的经济体之实际运行也有着更深切的体验。

全书之大旨由其引言可推见,其有效展开则在正文的六章。在第一章“超常规的中国经济增长”中,以大量详实的数据信息论述了中国过去34年的经济增长在现代世界经济增长史中史无前例的地位,进而提出,此种高增长率的重要原因在于在较长的时间段中(特别是自1994年社会主义市场经济体制基本形成后)避免了常规市场经济的周期性波动,实现了常规市场经济条件下无法维系的长时段高位运行与不间断的高速增长(页15-23)。

针对媒体经常提及的将中国经济增长归结为高投资与低消费的观点,本书明确提出,在过去34年的经济发展过程中,高投资增长与高消费增长是同时发生的(1978-2011年中国消费年均增长达9.15%,人均消费增长也达到年复合7.99%),只是在GDP中的消费占比相对较低,而中国经济的较高投资率与较低消费率的组合带来恰是消费水平高速提升(页23-27)。

针对中国经济克服常规周期性经济危机的实践,本书从供给与需求两方面做了解释:从供给而言,中国特色社会主义市场经济体制保证了中国经济的超强投资驱动;从需求而言,在参与全球化的进程中,国际超常购买力(第三方购买力)使得中国通过大量贸易盈余实现了过剩产能的有效利用(页32-33)。

|