|

既然选择读诗了,那就读奥登吧。 既然选择读诗了,那就读奥登吧。

如果你看过电影《四个婚礼和一个葬礼》,肯定听过葬礼上读的诗,那就是奥登的《葬礼蓝调》(Funeral Blues)。奥登的诗句,经常出现在各种引用中。在世界伟大的诗人当中,奥登是一个可以“近距离”直接启发我们的诗人。

生于1907年的奥登,被公认为继艾略特之后最重要的英语诗人之一。他的诗,既有古典主义的特征,又有现代主义的特质,承上启下。奥登的文学遗产受托人爱德华·门德尔松教授说:“用英语写作的诗人当中,真正属于二十世纪的,奥登是第一人。”而诗人布罗茨基更充满敬意地称奥登为“二十世纪最伟大的心灵”,是二十世纪的“批判者”。

奥登与中国颇有渊源,1939年,奥登在战时中国的旅行,催生了一组十四行组诗。而奥登对中国诗人的影响尤其深远,卞之琳、穆旦都曾翻译过奥登的诗篇。

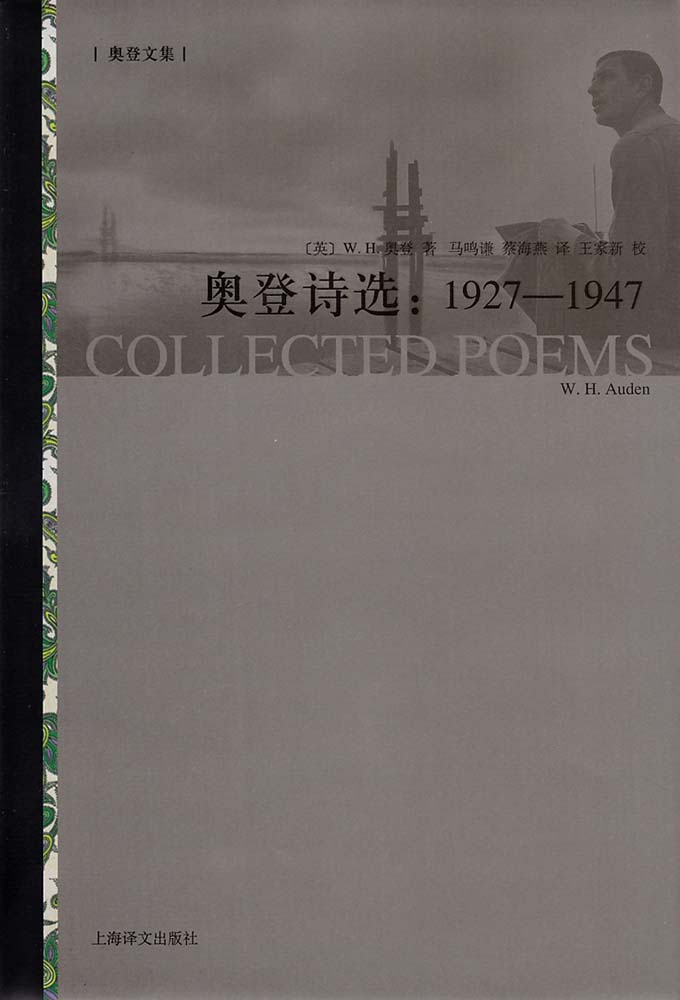

近日,《奥登诗选:1927-1947》由上海译文出版社推出。相较之前的零星出版状况,这是对奥登诗歌较为完整的一次呈现。本书是奥登自愿保留的诗歌全集的上卷,文本获得过他本人的首肯,此书连同尚未出版的下卷,涵盖了奥登各版诗集的全部内容。上周,记者通过电话和邮件,对《奥登诗选》的译者之一马鸣谦进行了独家专访,从译者的角度,走近奥登。

假若可以,他想成为一个大西洋的小歌德

深圳晚报:可否用简单的话,来概括一下奥登这个诗坛“庞然大物”?

马鸣谦:“庞然大物”是格里格森的说法,首先道出了奥登为上世纪三十年代英国诗坛所带来的震撼。奥登在当时简直是横空出世,引领了整个时代(年青诗人)的诗风。无须否认,这也是一个带有惊恐感(和稍许的贬抑意味)的承认。奥登在二战爆发的1939年移居美国,之后的英国舆论界、文学界很长时间里都不待见他,对骄傲的英国人来说,此等行为等同于背叛;倘若贝克汉姆移民美国,在世界杯上为美国队效力,恐怕也会引发同样的情绪反应的吧。

来看看奥登自己怎么说:“假若可以,我很想成为一个大西洋的小歌德”(出自奥登后期的组诗《栖居地的感恩》里的那首《洞穴的产生》)。一个克制表达的自许式的愿望(文学野心),但,这也是对庞然怪物说法的一个合理解释和澄清。

深圳晚报:奥登本人的创作,似有“前期”和“后期”之分,这两个时期的奥登有何不同?

马鸣谦:移居美国是个时间划分点,大致可以做这样的区分吧。但所谓的前后期,也不是判然有别,确实有变化,但也有延续的不变。1939年他毕竟才32岁。思考有所变化,但文风一以贯之。比较而言,前期拓进的成分多一些,没有太多顾虑,努力探索新的主题和表达方式,风格上比较自由;后期思想趋于保守,但作品也变得更机智、更沉静。若我个人评价,1939年的前后几年,奥登的诗歌语感是最好的。

深圳晚报:有一句话是这样讲:“既然选择读诗了,那就读奥登吧。”意指“奥登是读诗的首选”。为何这么说?

马鸣谦:我们阅读奥登的理由,就是对语言和智性的热爱。而且,奥登有一点很特别,他是一个可以“近距离”直接启发我们的诗人。这取决于内心的感应。此外,终其一生,奥登都厌恶逢迎、拒绝伪善,我欣赏这样的人生姿态。

两个文学顽童中国行,为了写出一本书

深圳晚报:1938年奥登在战时中国的旅行,催生了一组十四行组诗。奥登如何看待当时的中国?

马鸣谦:在他和衣修伍德合著的《战地行纪》里,有很多具体的描写。简略来说,我觉得主要是好奇和关切。奥登确实好奇,在中国的所见,超出了他的日常经验和阅读经验,他来到了一个之前完全陌生的东方国家。因为她正在顽强抵抗外来入侵,她也引发了奥登的人道主义的关切和同情。

但我们不应忘记,这两个文学顽童的中国行,目的和结果都是为了写出一本书。

深圳晚报:国人认识奥登,经历了一个怎样的过程?

马鸣谦:相较于波德莱尔、叶芝、艾略特等近现代大诗人来说,奥登在同时代的中国一开始并没有引发太多关注。直到1937年1月,当时国内影响较大的文学月刊《文学》刊登了一篇胡仲持翻译的文章《英美现代的诗歌》和一篇短文《英国新诗人的合集》,才首次向国内引介了“奥登一代”的诗人及其创作。

威廉·燕卜荪开启了国人推崇奥登诗艺的大门。燕卜荪在1937年至1939年期间任教于长沙临时大学和西南联大,他的现代英诗课程的教学重点自然包括了奥登这位诗坛新人。

|