|

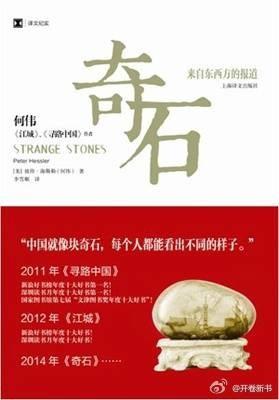

“如果你只读一本关于中国的书,那就是这本《江城》了。”(英国记者梅兆赞语)在近年来关于中国的非虚构写作中,彼得·海斯勒(中文名何伟)无疑是最受瞩目的写作者。《华尔街日报》赞其为“关注现代中国的最具思想性的西方作家之一”,他的作品被诸多欧美大学视为了解中国的入门读物,也触动了众多中国读者的心弦,《寻路中国》和《江城》均登上中国多个年度好书榜。最新的《奇石》,书名意为“中国就像块奇石,每个人都能看出不同的样子。” “如果你只读一本关于中国的书,那就是这本《江城》了。”(英国记者梅兆赞语)在近年来关于中国的非虚构写作中,彼得·海斯勒(中文名何伟)无疑是最受瞩目的写作者。《华尔街日报》赞其为“关注现代中国的最具思想性的西方作家之一”,他的作品被诸多欧美大学视为了解中国的入门读物,也触动了众多中国读者的心弦,《寻路中国》和《江城》均登上中国多个年度好书榜。最新的《奇石》,书名意为“中国就像块奇石,每个人都能看出不同的样子。”

何伟的写作并非典型的新闻报道,他根本不找那些很难采访的人,就在路边和修鞋的聊天、观察饭店老板的言行、送房东的儿子上医院……但他总能从司空见惯的生活中找到符号性的细节。比如《寻路中国》的封面上是西部荒凉的公路边摆放着一个塑料警察。在何伟看来,这很有象征意味。

何伟在中国的大地上行走、和中国人一起生活。他对于我们习以为常的身边事往往有不同的思考,让土生土长的中国人惊叹:啊!原来是这样的。何伟曾在北京长城脚下的小村庄住了十年,房东有个六岁的男孩,经常感冒,房东的做法是改个名字,计算机测字分析说五行中缺水。何伟说,我在中国认识的人基本上都缺水,因为总有各种忌讳不能喝水,补水的方法是改个带水字旁的名字。《奇石》是一个短篇集,其中《胡同轮回》写了小菊儿胡同的生活,在他的笔下,老杨和他在公共厕所旁边的修车铺是整条胡同的中心。媒婆彭老师为何伟在交道口的麦当劳安排了一场相亲,对方大学学历,身高1米63。“对中国女人来说,1米6是一个神奇的数字——你经常可以在工作招聘和征婚广告里见到它。”1米6,呵呵!

说到涪陵,普通中国人除了“涪陵榨菜”还了解什么呢?何伟以自己在涪陵支教两年的生活为基础写下的《江城》唤起了中外读者对日常生活的热爱。涪陵代表了一种转型变化——接二连三、冷酷无情、势不可挡。何伟曾说:“美国人在谈到中国时总是抱着一种‘我要去拯救他们’的心态,事实上大可不必如此‘积极’。我写书并不期待改变中国,只是希望更多人了解中国。”

|