|

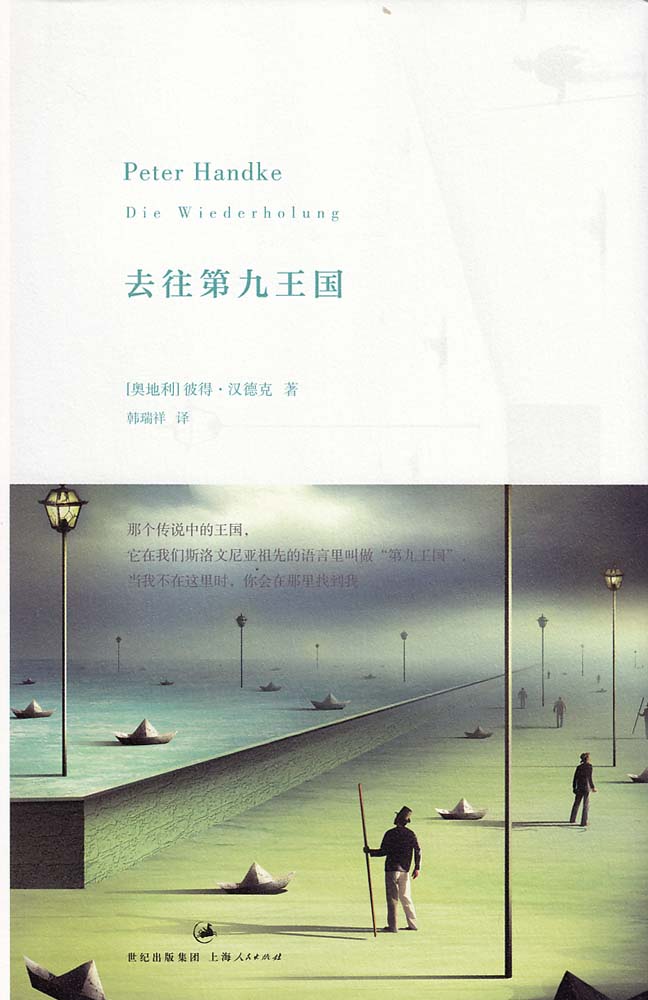

德语文学奇才彼得·汉德克最重要的代表作《去往第九王国》中文版近日上架,这是一部献给叙述的颂歌,也是一次复归的实验。 德语文学奇才彼得·汉德克最重要的代表作《去往第九王国》中文版近日上架,这是一部献给叙述的颂歌,也是一次复归的实验。

复归传统的神秘新世界

年轻时即以反叛戏剧《骂观众》和《卡斯帕》出道的奥地利作家彼得·汉德克常被宣扬成一位叛逆的后现代作家,实际上他的小说更像复归传统的一面旗帜。这个传统主要是指德国大作家歌德在《威廉·迈斯特的学习时代》中所塑造的,即以一种启蒙时代欧洲人文主义者形象行走在路上的小说。它们与美国作家凯鲁亚克那种后现代嬉皮士形象行走在路上的小说有所不同。凯鲁亚克是一个新时代的启蒙者,他引导人们接受分裂的“自我”并热爱“该死的世界”,歌德的“在路上”是骑士式从容追求自我完善的“在路上”。不过无论如何,他们“在路上”获得的感悟之于读者都有启蒙主义的色彩。

彼得·汉德克(1942—)生于奥地利格里芬,但母亲是斯洛文尼亚人。他以先锋戏剧走入文坛,此后所写的小说在叙述上越来越注重启示性,与由影视趣味主导注重娱乐性的现代主流小说渐行渐远。总得来说,他是以牺牲小说的娱乐性为代价,在传统小说模式中利用大量现代人文科学(比如现代语言学、社会学和人类学)研究的视点进行创作,最终铸就出一种相当新颖的文学风格。他与德国著名导演维姆·文德斯合作过的几部电影《守门员面对罚点球时的焦虑》、《歧路》和《柏林苍穹下》都曾清楚地体现了他的创作意图和风格要素。

现代庞大的电影产业以制造简便快捷、主题明确、娱乐性强的作品来吸引繁忙的大众,逐渐将歌德时代那种散漫悠闲具有启蒙教育功能的传统小说排挤出主流视界。汉德克和文德斯则尽量将这种严肃的意图保存在自己的作品中,特别是将人类面对现实真相产生的敬畏之心保存在那些让人感到“费解”的场景之中,以新颖的艺术手法重新制造事物之间神秘的联系。比如文德斯在拍摄《守门员面对罚点球时的焦虑》(根据汉德克的小说改编)时,故意拍摄了一卷与剧情完全无关的镜头(他把这称为“艺术胶卷”),并且在后期剪辑时把它们有选择地插入到电影里,形成一种特殊的影像逻辑。

汉德克的小说那些“在路上”的小说喜欢插入自己对事物有所感悟时刻心理的细致分析。这的确使他的小说在叙事方面显得散漫,而且在很多地方显得相当琐碎和无聊,不过就连刚刚入门不久的作家也能从中看出来,汉德克的小说中几乎没有陈词滥调。他在努力的描述一个神秘的新世界,这并非一个未为人知的世界,而是一个人们熟识却从来没有想过还可以如此描述的世界。他所做的工作和现代人类学家、社会学家和语言学家相类似,只不过他采用的是小说这种(至少在名义上)更为纯粹的叙述形式。

第九王国的隐喻

《去往第九王国》创作于1986年,算得上是汉德克作家生涯中多次重大转折之一,而且它恰好是一部献给“叙述”的颂歌。小说分为三部分:盲窗(即假窗),空空如也的山间小道、自由热带稀树草原与第九王国。小说文本假托的是一个中年人在其少年时代从居住地奥地利到祖籍斯洛文尼亚寻根旅程的回忆,在这次旅程中,这位少年不断反思自己的童年生活。因而这整个叙事文本实质上是一个回忆中嵌套的回忆的作品——这也给阅读造成了一定的困难。

所谓“第九王国”既可以是一种民族凝聚力的象征,也可以看作是汉德克赋予“文字世界”的新隐喻。第九王国出自斯洛文尼亚祖先使用的语言,意即大家共同追求的目标:“要是我们大家失散后,有一天又重聚一起,乘坐上披着节日盛装的四轮单架轻便车,前往第九王国,参加第九代国王的婚礼……”而汉德克则重新为它赋予其新的意义,“这时,我觉得这种虔诚的愿望可以转换到人世间来实现:文字。”

菲利普·柯巴尔是流亡的斯洛文尼亚人的后代,他中学毕业时不惜离开病重的母亲,执意要进行一次从奥地利向斯洛文尼亚寻根的旅程。一路上他不断发掘斯洛文尼亚语方言中的秘密,并且用它们反省自己的童年在这个被流放中的家庭的种种遭遇,以及语言在其中扮演的角色。

所以这本小说的主要内容就是反思语言世界与人类的关系。比如说到主角菲利普·柯巴尔“他在观察事物的名称时,认识到这个世界的一个模式,也就是一个意图……”以及“每个词语圈就是一个世界圈!在这里,具有决定性的是,圈与圈的分别来自那独一无二的、陌生的词语。当一次经历不愿意倾诉衷情时,你不是一再听到‘哪怕为之只要有一个词语表述就好了!’的抱怨吗?“这句话是想说我们所认识的世界的客观性其实是由词语建立起来的——这正是现代语言学的观点之一。

|