|

对于刚出版了《男人的菜市场》一书的台湾作家刘克襄来说,菜市场是一座充满了欢乐的生活博物馆和社会大学。 对于刚出版了《男人的菜市场》一书的台湾作家刘克襄来说,菜市场是一座充满了欢乐的生活博物馆和社会大学。

如今的城市生活让购买食物变成了一件简便的事情,加上城市节奏忙碌,上班族常用外卖取代精心烹饪的饭菜。在不知不觉间,人们渐渐习惯了只要付钱就可以购买食物的生活,而忽略和遗忘了食物背后的故事。

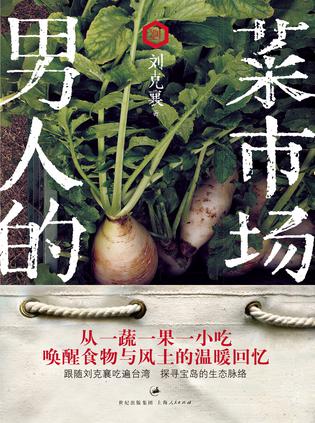

刘克襄,今年1月在大陆出版了新书《男人的菜市场》。在这本书中,他细致而深入地探索了台湾的传统菜市场,为大家指出了餐桌的另一种方向。“男人的菜市场”,顾名思义,是一个男人与菜市场之间的故事。这里的“男人”,不仅仅是一个已经结婚生子、居家过日子的普通男人,而且也是一个拥有近三十年丰富自然观察、历史旅行、旧路探勘以及相关写作经验的台湾知名作家。本书的内容,也不仅仅是一个体贴太太的已婚男士去菜市场买菜然后回家做饭的故事,更多的是关于食物与当地风土、环境污染以及现代农业耕作方式与食物安全的故事。

吃什么、怎么吃才能更健康?这是大家都非常关心的问题,也是《男人的菜市场》这本书的主题。

刘克襄是一个多才多艺的台湾作家。年少时,他憧憬成为棒球或者桥牌选手;年轻时,出版过诗集《革命青年》、《漂鸟的故乡》、《巡山》等。在海军当兵时,迷恋上了鸟与鲸鱼,后来以这两种动物为题材写了两本小说《风鸟皮诺查》、《座头鲸郝连么么》以及其他题材的小说如《野狗之丘》、《永远的信天翁》等。他热爱自然,“喜欢到处走走看看”,长期从事与台湾自然风土、野生动植物、历史地理有关的旅行、观察、拍摄、绘画与写作,并出版了《11元的铁道旅行》、《十五颗小行星》、《小绿山之歌》、《失落的蔬果》、《山黄麻家书》等散文类书籍。在这些著作中,很多插画出自他自己之手。

这样一个博学多闻的作家,在三十岁前,是“很少买菜做饭、五谷不分的单身汉”。结婚生子后,因为要帮太太分担家务,刘克襄走进菜市场,开始“系统”地学习菜市场、菜蔬果品、食物与台湾风土、宝岛生态脉络有关的知识。

地方生活博物馆

刘克襄去菜市场买菜,与别的顾客不一样。绝大部分顾客留意的是今天想吃些什么菜肴,菜蔬果品的新鲜度和价钱,刘克襄的重点是向菜贩果农探东问西,想把菜的出处、特质和栽种方式问个明白。甚至,连贩售者住在哪里、农作物的生长环境都追究清楚。回到家里,他也不急着洗切烹煮,而是仔细端看,或者翻书查阅,想要从刚到手的食材,获得更渊博的认识和想象。

到外地旅行时,刘克襄最爱逛的就是当地的菜市场。他认为,到一个地方不去逛菜市场,就不会获得贴近当地生活的体验。即便是去到香港、澳门,他也会去菜市场,观察当地人吃什么菜。比如说,香港人爱吃尖尖长长的米,而台湾人多吃短而粗的蓬莱米;香港人喜欢吃的车前草和枸杞菜,台湾都没有;而台湾的蕨类植物,香港也不会有。两相对照,可以获得很多关于不同风土的有趣认知。

蔬菜果品光鲜齐楚的大超市并非刘克襄的兴趣所在,他的爱好在于隐藏在老旧城区的传统菜市场。他认为传统菜市场是动态的地方生活博物馆。周遭乡野物产,每天都会在传统菜市场里出现。这些体现附近乡野耕种情况的本地菜蔬果品,以及自产自销的小摊小贩,才是他考察的重中之重。这一类蔬菜水果,因为其貌不扬,永远上不了大都市闹市区的蔬果摊,进不了大卖场。但是,它们可能“更适合我们的脾胃,更能调节我们愈来愈被文明驯化的身子”。同时,价钱也比大卖场里便宜不少。

刘克襄早就注意到工业食品的泛滥,以及现代人对自然味道的排斥和疏远。在《山黄麻家书》这一父亲写给幼子的家书体旧作中,刘克襄就提到他在野外旅行观察野生动植物时,有时遇见悬勾子(蔷薇科野生山莓),即会欣喜地采摘食用。野生山莓酸性强烈,先酸后甜。但他给孩子品尝后,孩子却不爱食用。城里孩子自小习惯商业食品,对这种野生自然的味道较为疏远,大人也是一样。我们的视觉和味觉习惯了大超市里外表光鲜、丰硕甜美的菜蔬果品,却往往忽略了这背后倾注于其中的农药和化肥。食物事关健康,因此刘克襄认为,现代人往返菜市场必须带有积极质疑的心态。

因此,刘克襄摒弃了大卖场,走进了存在于台湾各地的传统菜市场。他从位于台北木栅旧公交车总站附近的木栅菜市场起步。这个菜市场在台北市外围,具有百年历史。靠近山区和乡野丘陵,常有当地的小农拎着自产自销的新鲜菜蔬果品出售。刘克襄通常先爽快地买一两样蔬菜,把感情基础打好,然后与小农小贩聊天,一点点询问和积累瓜果叶菜的知识。

|