|

世界上的一切都以“是的”开始。一个分子向另一个分子说了一声“是的”,生命就此诞生。但是前史之前存在着前史的前史,有一声“从未”,有一声“是的”。永远有这些。不知道为什么,但我知道宇宙永远不曾开始。 世界上的一切都以“是的”开始。一个分子向另一个分子说了一声“是的”,生命就此诞生。但是前史之前存在着前史的前史,有一声“从未”,有一声“是的”。永远有这些。不知道为什么,但我知道宇宙永远不曾开始。

希望大家不要误会,藉由很多努力,我才拥有了简单。

只要我有疑问而又没有答案,我都会继续写作。如果前前史之前已有神秘怪物的存在?如果这段历史不存在,将来会存在。如果一切在发生前发生,那又如何在开始时开始?思考是一种行动,感觉是一个事实。两者的结合——就是我写下我正在写的东西。上帝是世界。真实永远是一种内在的无法解释的接触。我最真实的生命不可辨认,它是极端的内在,没有任何一个语词能够指称。我的心清空了所有的欲望,缩紧为最后或最初的跳动。横亘于这段历史的牙痛在我们的口腔引发深沉的痛楚。因此我尖声高唱一首切分而刺耳的曲子——那是我自己的痛苦,我承载着世界,而幸福阙如。幸福?我从未见过比这更愚蠢的词汇,这不过是徒徙于山间的北部人的编造。

就像我将要讲的那样,这个故事源自一种渐进发展的观点——两年半前,我逐渐发现了原因。这是一种迫在眉睫的观点。关于什么的?谁知道呢,也许以后我会知道。就像我书写的同时也被阅读。我没有开始,只是因为结尾要证明开头的好——就像死亡仿佛诉说着生命——因为我需要记录下先前的事实。(摘自《星辰时刻》)

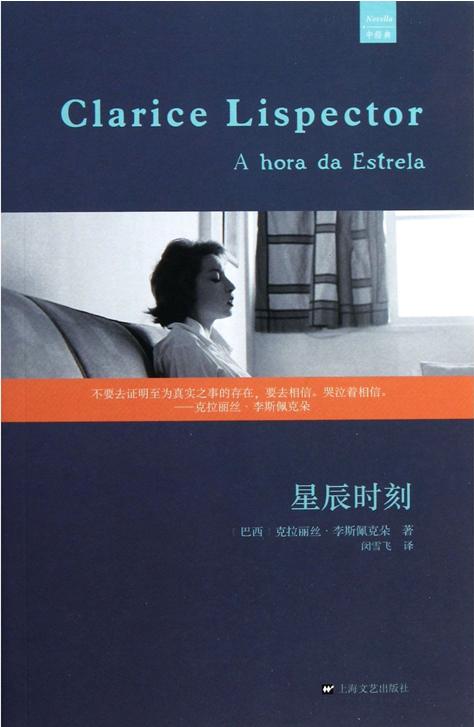

哈罗德·布罗姆曾经将巴西女作家克拉丽丝·李斯佩克朵(Clarice Lispector)评价为“把写作内化为一种终极命运”的作家,的确,很少有人像她那样呈现出生活与书写的高度契合。随着1980年代以来女性主义批评家重写文学史的诉求,作为第三世界女性文学的代表,克拉丽丝获得了欧美学界与翻译界的颇多关注。一位作家的经典化有复杂的过程,通常是多种合力共同作用的结果。但倘若一定要剥离其中所有的“附加”价值,仅以审美来关照,她也无愧于巴西、拉美乃至世界文学史上最伟大的女作家的称号。克拉丽丝的魅力源自于她的无法归属,作为巴西文学史上最著名的“游牧之人”,很难把她安置于任何团体或文学流派之中。她的一生是各种方向的“出埃及记”。她原籍乌克兰,犹太教是她的文化之根,襁褓时便离开了故土,祖国对于她是异国。虽然她在各种场合强调自己是个巴西人,但在她生前,因为她怪异的外国姓氏与生理缺陷造成的特殊发音方式,也因为她随夫驻外去国16年的自我流放,世人对她的观感多停留在“异旅人”的印象上。创作上她逃避一切文学成规,拒绝传统叙事,不以情节取胜,没有开端、高潮与结局,不关心再现,只书写存在。她独立于当时统治巴西文坛的“地域主义”,在浪漫/象征主义与现实/自然主义两大文学传统的缝隙之间开疆拓土,她在写作中全然不状写巴西的风景,然而她的全部写作就是巴西。即便她把葡萄牙语视为母语,那高度诗化与譬喻化的书写语言始终属于“少数人的语言”,很少有人像她那样写。因此,对于这位拒绝一切标签与定位并在边缘之中开花结果的作家,倘若必须“强加”给她某种清晰可辨的特征,那应该是“逃逸性”。她在生命与写作的双重意义上成就了“逃逸”这种艺术。

然而,1977年,文学生命与真实生命终结之际,凭借《星辰时刻》的发表,这位巴西文学伟大的“逃逸者”完成了一场回归。《星辰时刻》讲述了一个名叫玛卡贝娅(Macabea)的北部女子一生的命运。玛卡贝娅是阿拉古阿(Alagoa)人,两岁时父母双亡,虔信宗教的姑母在暴力与压制中把她抚养成人。后来,玛卡贝娅从穷困的北部移居大城市里约热内卢,一个“一切都与她作对的城市”。她找了一份打字员的工作,薪水微薄,却深感骄傲,虽然因为力不从心,经常遭遇解雇的威胁。她没有任何爱情经验,直到遇到奥林匹克(Olímpico)。奥林匹克同样来自北部,他野心勃勃,渴望社会地位的上升。他告诉玛卡贝娅,他想成为议员。而她的梦想是成为“电影明星”,这也是小说标题《星辰时刻》的源起。奥林匹克毫不犹豫地抛弃了个人条件乏善可陈的玛卡贝娅,转而追求她的同事格洛丽亚,因为她是真正的里约人,可以帮助他实现命运的翻转。

这本问寻“身份”的小说里,对镜自照是建构身份的一种途径。玛卡贝娅在镜中看到了作者罗德里格S.M的形象。这个神奇的叙述者以第一人称出现,正式进入小说,成为书中人物,塑造人物形象,言说他们的孤独。她与男友分手后揽镜自照,用口红涂满了嘴唇,仿佛找到了她所希望的身份:成为玛丽莲·梦露,一颗璀璨的超级巨星。

在格洛丽亚的劝告下,她寄望于塔罗牌的神力。经由塔罗牌师卡洛特夫人之口,她意识到自己生命的卑微。塔罗牌师的话让她第一次有勇气企盼未来:出门之后,她的生活会彻底改变。她会嫁给一个外国人,金发,“眼睛或蓝,或绿,或黑。”。玛卡贝娅满怀希望地走出塔罗牌师的家门,讽刺而又悲戚的一幕出现了:她被一位金发男子驾驶的豪华奔驰车撞倒。濒死的那一刻,幻觉的“星辰时刻”终于出现了,所有的卑微升华成了璀璨。

|