|

2013年12月12日,傅雷翻译出版奖在京揭晓,老翻译家刘方翻译的《布罗岱克的报告》最终赢得该奖。在获奖致辞中,刘方说:“我从小就喜欢法国文学,把法国文学介绍到中国是我最大的愿望。” 2013年12月12日,傅雷翻译出版奖在京揭晓,老翻译家刘方翻译的《布罗岱克的报告》最终赢得该奖。在获奖致辞中,刘方说:“我从小就喜欢法国文学,把法国文学介绍到中国是我最大的愿望。”

从事文学翻译是出于“兴趣主义”

刘方出生于1932年,18岁参军,成为第一批解放西藏的女兵,5年后转业先学俄语,后来进入南京大学外语系学习法语。刘方从小就喜欢文学,读着翻译小说长大,她至今还记得自己小学时读莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》,特别喜欢翻译成中文的押韵诗句。

由于对文学的痴迷,外语系出身的刘方一门心思想搞文学翻译。在南大学习5年法语后,刘方留校任教,后又调入中央电视台国际组,从事新闻翻译工作。“文革”后,刘方放弃了在电视台的工作,调入中国外文局主办的《中国文学》杂志社,从事中译外的翻译工作。当时很多人觉得她的选择“太奇怪了”,可刘方说自己就是“兴趣主义”,“我不喜欢新闻,我喜欢文学,我就是想做文学翻译”。当时的选择,刘方一直坚持到如今。

有了兴趣的指引,刘方想尽办法抓时间,刻苦钻研翻译。中译外可以说是刘方的“主业”,在《中国文学》杂志工作期间,她翻译了很多中国当代中短篇小说和古今诗歌,退休后还将《少年天子》《穆斯林的葬礼》《老子》等中文作品译成法文出版。

20世纪80年代初,刘方开始“业余”翻译外国文学作品,陆续翻译出版了罗伯尔·默尔勒的《倾国倾城》、雨果的《冰岛恶魔》、福楼拜的《圣·安东尼的诱惑》《布瓦尔与佩库谢》,巴尔扎克的《夫妻生活的烦恼》及杂文,以及《格兰特船长的儿女》《都德小说选》和加缪、艾尔莎·特丽奥莱、杜拉斯等人的作品。上世纪80年代末90年代初,译林出版社组织多位法语译者合译马塞尔·普鲁斯特的《追忆似水年华》7卷本,刘方与陆秉慧一起合译了第6卷《女逃亡者》。1996年,刘方参与、多人合译的《蒙田随笔全集》由译林社出版,她称翻译蒙田“难度大于翻译普鲁斯特”。因为蒙田随笔距今时代久远,他的创作风格晦涩难懂,在当时就曾受到批评,要准确地译出语句所传达的含义,的确有不小的难度。刘方介绍说,就像中国研究《红楼梦》有“红学”一样,法国也有“蒙学”,蒙田研究一直在不断发现新的材料或研究成果。当出版社要出新版《蒙田随笔》,询问译者是否要重新修订原译文时,译者们异口同声:“当然要改!”“重新一看,发现有很多变动,有的是我们自己的错误要改正,有的是有新的研究成果要补充”。刘方说:“发现错误很懊恼,觉得‘怎么会错呢’?所以新版的《蒙田随笔》基本上是重新翻译了一遍。”

从事文学翻译工作是出于对文学的热爱和兴趣,而在翻译作品的选择上,刘方也遵循“兴趣主义”,“有所译有所不译”。她对不同作者有自己的看法,在翻译中也有所选择。她喜欢阿尔封斯·都德,在翻译《都德小说选》的时候,自己选择翻译长篇小说《小弗乐蒙和大里斯勒》以及选本中的其他大部分作品。这部长篇描写了19世纪下半叶的巴黎社会,刘方特别对其中人物形象的塑造赞许有加。她回忆与好友陆秉慧合译《巴尔扎克全集》杂文卷的过程时说,以前只知道巴尔扎克的小说写得好,翻译时才发现原来巴尔扎克杂文的语言精练,风格犀利,翻译巴尔扎克杂文的过程也是再学习的过程,这样的翻译过程令她感到愉悦。而在翻译完玛格丽特·杜拉斯的《成天上树的日子》之后,尽管出版社说杜拉斯的书很受读者欢迎,刘方还是回绝了再次翻译的邀请,她认为杜拉斯的作品“写出了异域风情”,但从文学角度看,并不是上乘之作,她不喜欢杜拉斯的文字。

“这是我翻译的最后一本书”

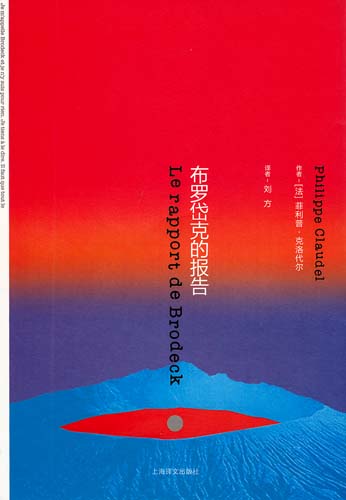

法国作家菲利普·克洛代尔的小说《布罗岱克的报告》曾获得2007年的“中学生龚古尔奖”,这一奖项的获奖作品往往比“龚古尔文学奖”获奖作品更受法国读者欢迎。刘方翻译该书,也是出于“兴趣主义”,“译过那么多书,能让我流泪的只有这一本”。刘方这样描述该书带给她的震撼:“下笔不多,但一个个鲜活的人跃然纸上,一幕幕动人心魄的场景让人终生难忘……没有正面描写战争,但上世纪那场侵略战争如何践踏人的尊严,如何扭曲人的灵魂,如何蹂躏天赐的美好,如何揭露尘封的丑恶,这里都有用血和泪提供的佐证。难怪作者的犹豫和惆怅始终溢于言表,而且感染了我。”刘方觉得,现在写这样的作品不多了,除了内容,该书在结构上看似天马行空,但脉络清楚,文字感染力强,不故作深沉,因此初读作品后她欣然决定翻译。

这是一份“连作者自己都认为很难翻译的‘报告’”,尽管是“老将”,但在翻译过程中,刘方还是碰到了一些技术问题,书中有德文词汇需要查德文字典;还有一些词句,需要与作者直接联系以求得更好的解释。作者建议刘方,文中的方言都原文照登,刘方答应了,但仅保留了作者认为没有意义的几个词的原文,而对于其他有意义的方言词句,尤其是特别重要的词句,刘方做了意译,她认为这样“更符合中国人的阅读习惯”。

|