|

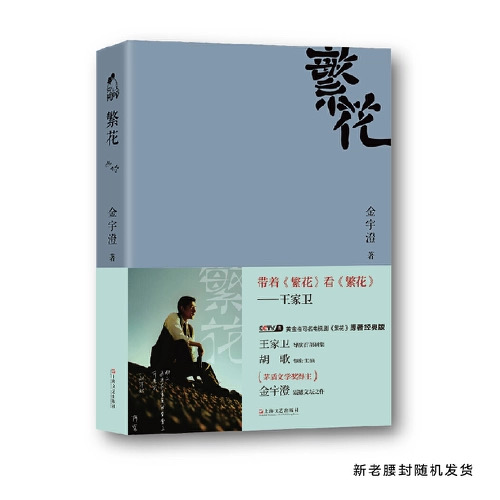

一部用方言化写作描摹上海城市姿态的小说《繁花》成为小说界“黑马”,收获了“2012中国小说排行榜”榜首、第11届华语文学传媒大奖之年度小说家奖、第二届施耐庵文学奖等诸多荣誉,自今年3月单行本出版以来,累计印数已突破5万册。今天上午,中国作家协会创研部、中国作协小说委员会、上海市作家协会、上海文艺出版社联合在京主办“金宇澄长篇小说《繁花》研讨会”,探解《繁花》的成功密码。 一部用方言化写作描摹上海城市姿态的小说《繁花》成为小说界“黑马”,收获了“2012中国小说排行榜”榜首、第11届华语文学传媒大奖之年度小说家奖、第二届施耐庵文学奖等诸多荣誉,自今年3月单行本出版以来,累计印数已突破5万册。今天上午,中国作家协会创研部、中国作协小说委员会、上海市作家协会、上海文艺出版社联合在京主办“金宇澄长篇小说《繁花》研讨会”,探解《繁花》的成功密码。

梁鸿鹰、雷达、胡平、吴秉杰、胡殷红、施战军、阎晶明、吴义勤、孙甘露、程德培、吴亮、陈建华、张屏瑾、陈子善、王纪人、小白等20余位京沪作家、评论家先后发言认为,《繁花》建立了一座与南方有关、与城市有关的人情世态的博物馆。它试图通过对上海日常生活的精密重构和再现,还原上海几十年的生活史,从而逼近我们对日常生活审美质感的理解。

“但金宇澄并不是一个榜样、标杆。”中国小说协会会长,评论家雷达坦言,“他的写法是很难复制的。”文艺报总编辑、评论家阎晶明说:“《繁花》具有标示性的意义,标示着可能出现的新气象。”

生活·超越生活

山西大学文学院教授王春林说:“说到上海叙事,自有白话小说盛行以来,一直到金宇澄的《繁花》横空出世,大约有4位作家是绕不过去的,他们分别是韩邦庆、张爱玲、王安忆以及金宇澄。”

雷达也将《繁花》定义为最好的上海小说之一和最好的城市小说之一。“世态人情、饮食男女、男欢女爱,真实地摆在一个时间的过程里。我们就是这样过来的,日子就是这样周而复始的。”雷达说,“在《繁花》里,人物并不重要,作者突出的是市井生存状态和城市特有的话语方式、情感方式、生活方式,是说不出来的‘无名’状态,是城市的生活姿态,或者说‘时间在上海是怎么消耗掉的’。”

评论家阎晶明指出:“很多作家愿意在日常生活中表现大时代。但现实往往是,当我们写日常生活的时候可以写得很真实、很细碎,一旦跟大时代结合,就做不好。现在有些作家干脆把大时代变成‘小时代’,反而能够成功,这其实是有问题的,因为它没有找到时代的最本质的东西和回应我们焦虑的那部分内容。所以,我们特别渴望有作家既把生活写得那么悠长,但在世俗的风景背后,又能看到一个时代、一个国家、一个民族的内里,这可能是《繁花》最具有剖析价值的地方。”

王纪人也看到了叙事背后的时代焦虑:“《繁花》里写到很多饭局,饭局之多恐怕只低于《红楼梦》。这是对欲望的叙事,但并不是对欲望时代的自然描绘,而是写出了欲望时代的无意义和悲凉。从‘青葱’年代到欲望年代,繁花落尽悲凉丛生。”

方言·超越方言

评论家陈子善在研讨会上用上海话读了《繁花》的开头部分,京城评论家直呼“一句也听不懂”。

虽然“听不懂”,但一定是能“看懂”的。胡平说:“这是经过改造的方言,不用‘阿拉’、‘侬’,但用‘事体’(事情)、‘不响’(不吭声),放在语境里完全能懂,还有助于营造市井气息。”

雷达指出:“一个地域性特点很明显的作家,底牌就是方言,他是用方言来思维的。方言具有生命力,渗透了诗化主题,是有感情的,而不是日常生活的罗列和冷冰冰的原生态。”

“爷叔怎么写那么好!”王纪人引用上海网友的这句话,来评价金宇澄对方言运用的圆熟和大胆。“小说充溢着上海的‘腔调’。但使人感兴趣的又不仅仅是上海方言的活泼、生动和地域特色的浓墨重彩,《繁花》远远超出了方言小说和地域小说的概念,它在叙事中重建着与历史的关系。”

“如果不用方言写,《繁花》不会成为经典。但如果把它的意义和价值定性为‘用上海方言写得最饱满的一篇小说’,小说的价值再过几年也许就不会火热了。”阎晶明坦言,“方言不是核心,只是形式。形式总会被更有耐心的人来替代,而留下的可能是别的东西,就像老舍对北京,赵树理对山西,沙汀对四川,都是方言写作,但今天不能说他们用方言写作完成了自己的使命。我们要把形式抛开,看到《繁花》这部小说的独特、贡献甚至局限。”

|