|

10月18日,是梁漱溟先生诞辰120周年的日子。在这之前,北京、上海等地都举办了相关的研讨活动,以纪念这位被称为“中国最后一个大儒”的学者。 10月18日,是梁漱溟先生诞辰120周年的日子。在这之前,北京、上海等地都举办了相关的研讨活动,以纪念这位被称为“中国最后一个大儒”的学者。

梁漱溟是极具传奇色彩的人物。和同时代的很多人不同,他幼年不读四书五经,进的是洋学堂,念的是《英文初阶》,身后却被誉为“国学大师”;他曾有过自杀和出家的想法,却因为哀民生疾苦,积极寻求解决社会与人生两大问题;他曾经放弃北大教职,投身于乡村建设;他曾在抗战中巡历敌后游击区,数次险中求生,却仍泰然自若;他曾奔走八年,只为促进国共和谈;他曾几次与毛泽东通宵长谈,为中国的道路问题激烈辩论……他不是书斋中的学者,却写出了《人心与人生》《中国文化要义》《东西文化及其哲学》等学术著作;他不是政治家,却穷尽毕生之力,寻求中国问题的解决之道,把“为往圣继绝,为万世开太平”看作是自己的使命。

除了其学术成就和在解决社会问题上所做出的努力,梁漱溟被后人津津乐道的,还有他的品格和风骨。在评论这位20世纪的传奇人物时,著名社会学家费孝通是如此说的:“环顾当今之世,在知识分子中能有几个人不唯上、唯书、唯经、唯典?梁漱溟先生是一个我一生中所见到的最认真求知的人,一个无顾虑、无畏惧、坚持说真话的人。”芝加哥大学教授、美国著名汉学家艾恺认为:“他不同于中国现代的知识分子,从不‘坐而论道’;他总是思考着社会问题,一有所悟便去力行。此外,他自己还强调过,也无人可以否认,他是表里如一的人,其思想和道德是一致的。”

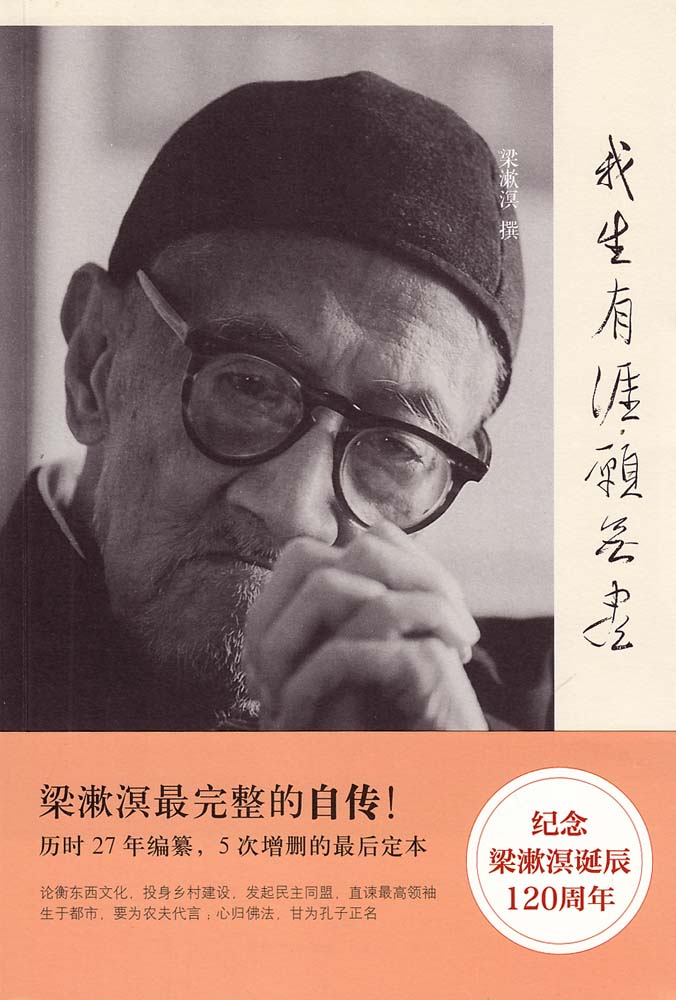

斯人已逝,幽思长存。近些年,梁漱溟的众多作品被一版再版,更激起了人们全面了解大师人生和思想历程的欲望。但不管是众多名人的评价,还是后来的研究者对梁漱溟做出的分析,其实都不如梁漱溟本人写就的人生自传来得生动、真实、有嚼头。而不久前,由上海人民出版社出版的《我生有涯愿无尽》可以称得上是梁漱溟最完整的一部自传。

书中所有文字皆出自“传主”之手

《我生有涯愿无尽》是由梁漱溟生前所撰写的关于自身生平的文章辑录而成,由《我的自传》《我的人生态度》《我的主要经历》《我的主要著作》《怀念师友》《思念亲人及家书选录》《暮年有感》七章组成。书由梁漱溟的长子梁培宽历时27年、前后增删5次编纂而成。为了在梁漱溟众多的自叙性文字中找出最能代表其风格、风骨的文字,梁培宽已经把父亲几乎所有的文章都烂熟于心。

在梁培宽看来,这本书的独特之处在于,书中的所有文字均出自“传主”之手,于是有了众多“因个人亲历而了解的内幕,个人内心思想活动的深入自我剖析”,而这些,是“由他人所撰写的有关梁漱溟的传记类作品所无法比拟的”。

于是,在这本书中,作者的种种传奇经历、情感之所依、思想之嬗变、志向之所系,在其细腻坦诚的笔触中,像一幅画卷一样徐徐展开。“我生有涯愿无尽”,来自梁漱溟送给朋友的一副对联:“我生有涯愿无尽,心期填海力移山”,是颇能体现其一生抱负的,在这里用作其自传书籍的书名,再合适不过了。

“不是书生、不是学问家,是一个要拼命干的人”

因为所有文字都出自“传主”之手,所以透过这本书,可以看到梁漱溟的自我评价——有人说他是哲学家、思想家,他则说“我不是书生,不是学问家,是一个要拼命干的人”。透过这些,读者很容易找回那个真实的梁漱溟。

梁漱溟生前大概没想到包括家书在内的这些文字,日后会成为他自传的一部分,所以其中有些“不足为外人道”的话。如他在记录自己在遭遇险境时心理的家书中,有这样一段话:“孔孟之学,现在晦涩不明。或许有人能明白其旨趣,却无人能深见其系基于人类生命的认识而来,并为之先建立他的心理学而后乃阐明其伦理思想。此事唯我能做。又必于人类生命有认识,乃有眼光可以判明中国文化在人类文化史上的位置,而指证其得失。此除我外,当世亦无人能做。前人云:‘为往圣继绝学,为来世开太平’,此正是我一生的使命。《人心与人生》等三本书要写成,我乃可以死得;现在则不能死。又今后的中国大局,亦正需要我;我不能死。我若死,天地将为之变色,历史将为之改辙,那是不可想象的,万不会有的事!”这些话和后人对梁漱溟的评价很相似,但若不是在家书中,恐怕,梁漱溟是不会对自己做出这样“自命不凡”的评价的——这封信被公开发表后,梁漱溟都觉得自己有些“狂妄”,希望读者不必介意,而如今的读者,却能因此窥见大师的真性情。

认为自学应当是一个人整个生命的向上自强,推崇活到老学到老

不少人觉得大师天生就有过人之处,但梁漱溟不这么看。在他的描述中,自己是个天分一般的孩子,甚至有些“呆笨”。在谈到自己之所以取得这样的成就时,他是如此描述的:“大体说来,我只是平常资质,没有过人之才。在学校时,不算特别勤学;出学校后,亦未用过苦功。只平素心理上,自己总有对自己的一种要求,不肯让一天光阴随便马虎过去。”

|