|

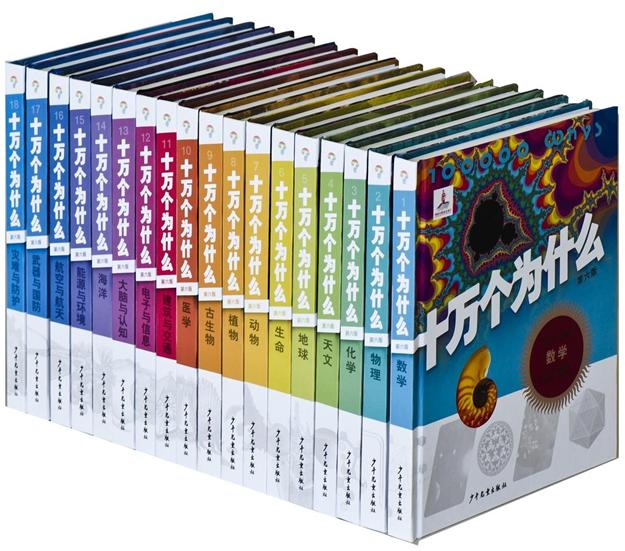

《十万个为什么》曾伴随了一代人成长,这部被誉为“科学家启蒙读物”的经典科普书时隔14年又推新版。昨天,少年儿童出版社在上海锦江小礼堂举办新书出版座谈会,宣布《十万个为什么》(以下简称《十万》)第六版正式出版发行。第六版《十万个为什么》以“新”字打头,九成问题都是全新的,编纂团队希望提升读者的阅读兴趣,并围绕丛书打造一条“十万个为什么”的科普产业链。 《十万个为什么》曾伴随了一代人成长,这部被誉为“科学家启蒙读物”的经典科普书时隔14年又推新版。昨天,少年儿童出版社在上海锦江小礼堂举办新书出版座谈会,宣布《十万个为什么》(以下简称《十万》)第六版正式出版发行。第六版《十万个为什么》以“新”字打头,九成问题都是全新的,编纂团队希望提升读者的阅读兴趣,并围绕丛书打造一条“十万个为什么”的科普产业链。

问题是不是孩子问出来的

开展了“十万少年儿童问十万个为什么”大型征集问题活动

在新版《十万》出版选题会上,“什么是‘板块构造? ’这算什么问题!哪个孩子会这么问? ”中科院院士汪品先当着众多专家的面,向分册目录“开炮”。部分专家吐槽,不少问题像老师问出来的。

少年儿童出版社开展了 “十万少年儿童问十万个为什么”大型征集问题活动,通过调查问卷和网络征集相结合的方式,沉下心来走访40多所中小学校,发放了1万多份问卷,收到3万多份回答。调查者让孩子们放心,“有关科学的问题,什么都可以问。 ”

科技日新月异的发展,让小读者的提问不再是 “为什么汽水有很多气泡”,而是关心身边的生活。三聚氰胺是不是有毒?地震能不能预测?关于食品安全、灾难避险等切身问题,孩子很希望得到明确的解答。关于宇宙、天体、恐龙、人体的来龙去脉,小朋友有太多好奇,但也不是对每个领域都兴趣盎然:数学是得到问题最少的领域,计算机领域的提问也并没有预计中踊跃。

大科学家怎么写好小科普

在700多名参与编撰的科技工作者中,有老一辈科学家,有年轻一辈留洋学者,还有致力于科学传播的“科学松鼠会”

“大科学家写小科普”,这是《十万个为什么》的核心竞争力。此次新版 《十万》的编撰阵容更是空前强大,编委会115个院士全部参与前期策划,40多位参与策划和写作,21位院士担任分册主编。在700多名参与丛书编撰的科技工作者中,有老一辈的科学家,有年轻一辈的留洋学者,还有致力于科学传播的非营利机构“科学松鼠会”,大部分作者全部工作在科研一线。

洪星范介绍,新版《十万》要求作者本人对某一领域的学科有研究的,每一个问题都需要专业的学者来进行专业回答,不能是二手资料的拼凑,“没有科研的基础和第一手材料,很难进行科普写作。如果是拼凑,文字一生动起来就会‘豁边’。 ”每一步的编纂,编辑都征询院士主编的专业意见,院士们也不厌其烦。“任何一位院士,在其他任何科普书籍里担任领头人绰绰有余,却为了《十万个为什么》群策群力,把智慧聚集在一起。 ”洪星范感叹道。

简练而优美的文字背后,凝聚的是科学家们的心血。面对孩子们提问“地球上的水来自哪里”,长江学者黄寰教授用600字提炼出了三种最新的学说。而在这600字背后,是他花费1周时间翻阅了国内外最新的几十篇学术成果文献。

《十万个为什么》有没有错误

“错误”不仅可能有,更在每个领域都存在,因为科学的发展意味着新的发现,科学的不断发展本身就是一个纠错的过程

50年《十万个为什么》不断推陈出新,惟一不变的是“为什么”这一积极的提问方式,它培养并保护着孩子们对提问的兴趣和习惯,使之受用一生。

那么《十万个为什么》里,有没有专家回答不上的问题? “有。 ”

《十万个为什么》里,会不会存在错误? “会。 ”

新版《十万》的主编、中科院院士韩启德看来,“错误”不仅可能有,更在每个领域都存在,因为科学的发展意味着新的发现,科学的不断发展本身就是一个纠错的过程。

比如,书中所写的地核温度采用的是5000℃这个数值,这是在1993年和2007年分别由德国和美国研究人员测算出的。然而今年4月,欧洲研究人员又用新方法测算出地核内部温度约为6000℃,原先数值出错。这一最新研究成果,还未来得及收入书中。在近日的一场《十万个为什么》阅读分享会上,复旦大学脑科学研究院院长杨雄里院士面对小学生的发问也不给出确切的答案,他表示“只能谈谈科学家最近怎么看的。 ”

事实上,在新版《十万》中,有相当多的问题没有“标准答案”。编者解释,科学领域存在分歧,给孩子们唯一的答案是不科学的。给出几种说法,这是一个科学的态度,是为了激发他们的兴趣让他们以后自己去探索。如何提高孩子们对科学的兴趣,也是令编纂者最耗费心血的。时下,许多中小学生感到学习数学枯燥,在数学卷中,中科院院士、数学家李大潜便亲自操刀,撰写第一个问题“我们为什么要学习数学”的回答。一些更高等数学知识与理念也在数学卷中被引入。在李大潜看来,新版《十万》并不是每一篇文章都需要读者读懂,更重要的是激发科学精神和读者的好奇,鼓励小读者在科学领域继续探索。 “有价值的问题,比答案更重要。 ”

|