|

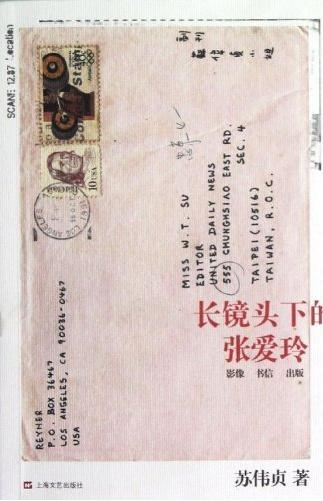

关于张爱玲,是这样开始的。一九八五年九月我进入《联合报》副刊工作,她成为我主要约稿作家,持续写着信,把自己走成一条(游牧)单行道,又如不拔线信号灯,说着:“我在这儿……这儿。”不期待她回信,她也没有。当时我并不知道她正在四处“游牧”,甚至一九八七年我赴美参加书展活动,出发前不忘去信“求见”,人都飞到洛杉矶了,还在期待奇迹出现。答案是零,我毫不讶异。但不久,她就吓了我一跳,一九八八年五月,我收到她第一封信。很多年后,我才拼贴出她回信的背景,原来那年三月,她终于找到合适的公寓安定下来,结束了从一九八三年底起、近四余年几乎天天换旅馆的生活。之前寄信的地址根本是个信箱,不是家。 关于张爱玲,是这样开始的。一九八五年九月我进入《联合报》副刊工作,她成为我主要约稿作家,持续写着信,把自己走成一条(游牧)单行道,又如不拔线信号灯,说着:“我在这儿……这儿。”不期待她回信,她也没有。当时我并不知道她正在四处“游牧”,甚至一九八七年我赴美参加书展活动,出发前不忘去信“求见”,人都飞到洛杉矶了,还在期待奇迹出现。答案是零,我毫不讶异。但不久,她就吓了我一跳,一九八八年五月,我收到她第一封信。很多年后,我才拼贴出她回信的背景,原来那年三月,她终于找到合适的公寓安定下来,结束了从一九八三年底起、近四余年几乎天天换旅馆的生活。之前寄信的地址根本是个信箱,不是家。

终于安定下来的张爱玲那年同时写了不少信,比方感激司马新介绍医生:“是真医道高明,佩服到极点。诊出是皮肤敏感。……药效如神,已经找了房子定居。”交待庄信正:“我的信发表没关系。如果有声明不要告诉别人的话,而要涂抹的绝对看不见,……这几年的信涉及近况,我自己预备写一篇。”向夏志清报信:“天天上午忙搬家,下午远道上城,有时候回来已经午夜了,……剩下的时间只够吃睡,才有收信不拆看的荒唐行径。”

张爱玲曾言:“不会说话就不会写信。”这些信因此是非常珍贵的史料,更重要的是,她封封流露的焦虑透过信件编织成一张极大的网,但张爱玲太大太复杂太阻隔.绝大多数收信者都无法用最简单直接的方式理解她帮助她。她的信件各方游牧,更像一盏无解的信号灯。我要说的是,在书写最难以言喻的底层,正埋着《生成一书信:张爱玲的创作一演出》的光点与痛点。

更没想到,她离开了人世,出版创作并没有就此画上句点。随着《小团圆》(2009)、《雷峰塔》(2010)、《易经》(20lO)、《张爱玲私语录》(2010)、《异乡记》(2010)的出土,许多待解的断层与缝隙慢慢补上。比如出版部分,张爱玲给宋淇信交待身后事:“还有钱剩下的,我想用在我的作品上,例如请高手译。没出版的出版,……”还有一九六八年她写给夏志清信谈及为Mid—Century.Authors一书撰写自传条目的盘算:“借此请有两部小说卖不出。”两信谈到的“没出版的出版”、“两部小说卖不出”究竟何指?之前高全之曾推论是英文版《赤地之恋》与《怨女》,但因为张爱玲和宋淇夫妇通信辑要《张爱玲私语录》的披露及《雷峰塔》、《易经》的面市,我们现在知道指的是《雷峰塔》和《易经》。《连环套:张爱玲的出版美学——一九九五年后出土著作为例》至少能部分还原这条创作历史路径。

张爱玲是喜欢运用电影叙事的,她的《对照记》采用了图文拼贴自画像的手法,自言:“时间加速,越来越快,越来越快,繁弦急管转人急管哀弦,……一连串的蒙太奇,下接淡出。”《上海·一九四七.张爱玲电影缘起——兼谈(不了情)、(太太万岁)剧本的人生参照》送张爱玲回到她的上海影像时代。

本书其他文章大致各有成因,如《鸦片床与诊疗椅的心理治疗档案——以张爱玲(金锁记)、欧文-亚隆(诊疗椅上的谎言)为例》是二〇〇六年参加中华心理卫生协会举办以欧文·亚隆(Irvin D.Yalom)为主题发展出的论文,余不一一详述,就让文章自己说话吧!此外有些文章片段没赶上日后更多信息的出土,为忠于当时现状,这里也就不做修订更正。

游牧者上路,靠的正是记忆。一九五二年,张爱玲离开上海即未重返,但赴美后的创作不脱重写、自传、自白,说明了这些作品如同记忆结晶,不断折射着她的回返路线。

张爱玲则是本书的游牧路线,如此悠长的注视,这是长镜头了。

|