|

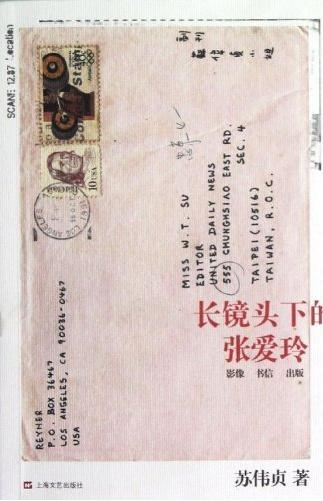

受99读书人之邀,台湾地区女作家苏伟贞近日携新作《长镜头下的张爱玲》做客复旦大学。 1980年代,苏伟贞曾在台湾《联合报》副刊工作,因为这个机缘,她建立了与张爱玲的书信往来,通信时间长达十年。苏伟贞披露,张爱玲很少回信,因此,“十年通信,我总共收到她十余封信。最大的收获,当然是能与她对话,也在对话的历程里,不仅亲身参与某些她‘出土旧作’的正名工作,还向她求证生日之类的经历”。 受99读书人之邀,台湾地区女作家苏伟贞近日携新作《长镜头下的张爱玲》做客复旦大学。 1980年代,苏伟贞曾在台湾《联合报》副刊工作,因为这个机缘,她建立了与张爱玲的书信往来,通信时间长达十年。苏伟贞披露,张爱玲很少回信,因此,“十年通信,我总共收到她十余封信。最大的收获,当然是能与她对话,也在对话的历程里,不仅亲身参与某些她‘出土旧作’的正名工作,还向她求证生日之类的经历”。

当天讲座,被称为“张爱玲传人”的上海作家王安忆担任苏伟贞的对话嘉宾。

与张爱玲通信时并无崇拜

在王安忆看来,因为苏伟贞与张爱玲的个人通信,使得张爱玲与现实有了连接,“你们目前看到的这个人和张爱玲有接触,很神奇。有时候我们把传统看得非常抽象,但是我想这就是传统,你看见了谁,他又看见了谁,这就是一种传统的连接方式。如果苏老师和张爱玲没有通信,我们会觉得张爱玲是遥不可及的,可是有了这个通信,我们就有了线索”。

回忆自己与张爱玲之间的通信,苏伟贞说,期间并没有什么偶像崇拜,后来听到她过世的消息,反而是在那一刻,突然觉得她是一个传奇人物。她回忆第一次收到张爱玲来信,“那天我走进办公室,痖弦先生手里拿着封信踱到我桌边,‘张爱玲来信了’,我没反应过来,只淡淡地‘哦’了一声。他诧笑道:‘张爱玲啊!’信封上有张爱玲英文落款,所以认出来了,但在我是头一遭,‘轰’的一声,那个使命之秘密通道被打开。我接过信急于拆封,痖弦提醒道:‘仔细点,连信封都得保持完整,这值得收藏。’”

这一次来上海,苏伟贞感慨颇深,“当我从虹桥机场出来,来到张爱玲的城市,这么多年我才突然体会到一件事情——张爱玲不是每个人都写回信的,这么多编辑约稿,不是给每个编辑都回。我觉得张爱玲从来没把我当做一个同业看待,总之觉得她很近也很远”。

焦虑透过信件编织成网

张爱玲在很多人眼中是一个神秘、坚强,甚至带有一点冷漠的作家。但通过与张爱玲的通信,苏伟贞看到了一个有血有肉的张爱玲,“会像一般人一样,有一些心理的问题,有一些生理上面问题的张爱玲,这是一个活生生的人”。

苏伟贞说:“1988年5月,我收到她第一封信。很多年后,我才拼贴出她回信的背景,原来那年3月,她终于找到合适的公寓安定下来,结束了从1983年底起、四年余几乎天天换旅馆的生活,之前寄信的地址根本是个信箱,不是家。”

终于安定下来的张爱玲那年写了不少信,比方感激司马新介绍医生,还交待庄信正:“我的信发表没关系,如果有声明不要告诉别人的话,要涂抹得绝对看不见。”

苏伟贞认为,这些信是非常珍贵的史料,“更重要的是,她流露的焦虑透过信件编织成一张极大的网。但张爱玲太大太复杂太阻隔,绝大多数收信者都无法用最简单直接的方式理解她、帮助她,她的信件各方游牧,更像一盏无解的信号灯”。

苏伟贞认为,张爱玲的书信就等于她的传记,甚至也可能是她的日记。譬如她写信给宋淇,这个过程当中也写信给庄信正,几乎每一天都可以连接起来,让人知道她那个时候到底有些什么故事,心理状态又是怎样的。苏伟贞表示,这些书信可以弥补张爱玲的整个传记,她的整个传记就是她个人的小说史。

|