|

11月底,台湾作家苏伟贞来到上海,与王安忆一起对话张爱玲。她是张爱玲研究者,也是张爱玲的编辑,通信多年,收藏的张爱玲来信比很多人都多。但她一直不自知,直到近些年《张爱玲庄信正通信集》等出版,她才意识到。 11月底,台湾作家苏伟贞来到上海,与王安忆一起对话张爱玲。她是张爱玲研究者,也是张爱玲的编辑,通信多年,收藏的张爱玲来信比很多人都多。但她一直不自知,直到近些年《张爱玲庄信正通信集》等出版,她才意识到。

讲座前,苏伟贞先和一群画家朋友去了黄山拜访师母。她说,之所以要去黄山,她是在还愿,替已逝的先生还愿

书信中的张爱玲

1985年9月,苏伟贞进入《联合报》副刊工作,当时的负责人痖弦交给她一个重要的任务:约张爱玲写稿。之后,张爱玲成了她最重要的约稿对象。

起初,张爱玲并没有对苏伟贞的约稿信有所回复,但苏伟贞一直写着,“把自己走成一条(游牧)单行道,又如不拔线信号灯”。

直到1988年5月,大洋彼岸的张爱玲终于有了回音。多年后,苏伟贞拼贴了张爱玲回她信的背景。那年3月,张爱玲终于找到合适的公寓安定下来,结束此前4年多来几乎天天换旅馆的生活。终于安定下来的张爱玲,那年给很多人写了信,司马新、庄信正、夏志清……

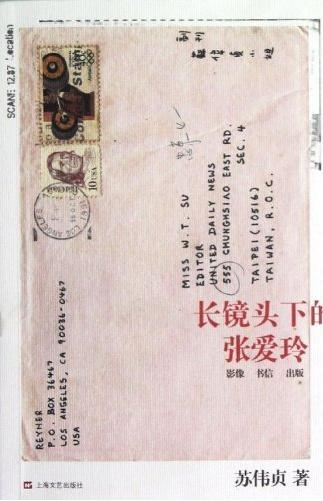

张爱玲曾说:“不会说话就不会写信。”她对写信这件事看得极其重要。每封信,她都会事先打一遍草稿。这些信件的草稿,如今在张爱玲遗产执行人宋以朗先生的家中可以看到。你会发现张爱玲用来打草稿的纸各式各样,香烟壳、纸片都被她废物利用,上面密密麻麻写满了字。这些草稿修改、确定好了后,张爱玲会再找稿纸誊抄、寄出。在苏伟贞的新书《长镜头下的张爱玲》里附上了她与张爱玲书信的影印照片,读者会发现,张爱玲的字十分漂亮、娟秀。“她是非常认真的一个人。”

在书信来往中,苏伟贞渐渐感到张爱玲已将她不仅看作一个编辑,有时候,张爱玲是真的有问题了想到来问她,比如《联合报》副刊要和《皇冠》联合刊登《小团圆》的事,张爱玲突然看到了苏伟贞寄到旧通讯处提及此事的信,立刻回信传真至《联合报》。这封信也是她写给苏伟贞的最后一封,日期:1994年11月9日。

从工作交往到知己,苏伟贞还经常收到张爱玲寄来的圣诞贺卡。

苏伟贞一直没发觉,她和张爱玲的书信是如此频繁而绵密。张爱玲也与《皇冠》杂志、出版社的人有书信来往,但是她的回信往往只有短短的只言片语,所写文字也都只是工作上的往来,别无其他。这是令苏伟贞欣慰的事,但她也不会得意忘形。知道宋以朗家里有很多张爱玲的书信,很多人一直劝宋先生好好整理,将这些信件都出版了,以飨众多张迷。苏伟贞也劝过宋以朗,但是她又有点胆怯、纠结:“不知道她会在给别人的信里怎么说我?”她是看到张爱玲在信中刻薄过另一位编辑的。

她更应该得诺贝尔

从1985年开始写信约稿起,直至1995年张爱玲去世,苏伟贞并没有等来张爱玲的一篇稿子。说起来似乎是很不光彩的一件事,可是苏伟贞反问:“她给谁写过稿啊?”这也没有阻碍苏伟贞成为张爱玲研究学者。

吸引苏伟贞去研究张爱玲的原因,她说得很诚恳、老实。一方面,作为张爱玲的约稿编辑,如果没有读过她的作品怎么去跟她沟通?另一方面,她觉得作为一个作家张爱玲很丰富,值得研究的点太多了。

虽然张爱玲笔下重复地书写着自己年少时的那段经历,从《半生缘》、《倾城之恋》,到《小团圆》、《雷峰塔》,但是随着张爱玲其他创作的不断挖掘,电影剧本、书信、英文小说,不同以往的内容越来越多。这也是张爱玲热持续不断的一个原因。苏伟贞的新书《长镜头下的张爱玲》就从不同视角探讨了张爱玲的文学、人生:张爱玲在1947年创作的《不了情》、《太太万岁》两个剧本,张爱玲的书信,张爱玲的出版美学、张爱玲的心理治疗档案。

来上海时,从浦东机场进市区的机场高速上,苏伟贞突然想到张爱玲才是更有机会成为中国第一位诺贝尔文学奖得主的人。只可惜,生不逢时。苏伟贞不无遗憾地说,如果她能活至现在,或者当时她回到中国,哪怕有一家出版社支持她,将她的英文长篇《雷峰塔》和《易经》出版,张爱玲甚至都不需要翻译,就可以直接进入诺贝尔文学奖的评审。从这个方面来说,苏伟贞对宋淇劝张爱玲不要出版《小团圆》颇有不满,她觉得那些所谓的理由都是不成立的。

说到莫言的得奖,苏伟贞倒是很淡然,她想起前几年莫言去台湾,她招呼大家一起去她家吃饭。因为住得近,她叫上了朱天文、朱天心、唐诺,还有侯孝贤导演等——她经常在家招呼作家朋友们。这样的一桌人聚到一起,她突然觉得应该拍照留念,可是她自己并不喜欢拍照,于是叫来孙子帮忙。等到照片冲印出来,她指着照片对孙子说,说不准这里的某一位就会是诺贝尔文学奖得主。

果然!这张照片如今还在她家放着,其他人都没有看到过。

|