|

我一直记得,王晓明在《从“淮海路”到“梅家桥”》一文中说过这样的意思,文学应该对于社会现实的巨变作出重大的承担,这是文学的传统与灵魂。这是他在分析王安忆小说创作的转变谈起的话题。 我一直记得,王晓明在《从“淮海路”到“梅家桥”》一文中说过这样的意思,文学应该对于社会现实的巨变作出重大的承担,这是文学的传统与灵魂。这是他在分析王安忆小说创作的转变谈起的话题。

陈思和也说过,有位学者编选海派文学作品选,就不敢把鲁迅和左翼作家的作品选进去。深究起来,我们在还原张爱玲的流言与传奇的时候,不大愿意再提蒋光赤的《短裤党》了,这固然与新的意识形态的建立有关,当社会发展走到今天,并不是因为全球左翼的兴起,才使我们意识到回过来发掘上海作为一个光荣而英雄的城市的传统,而是单从更为全面客观地再现历史记忆的角度出发,工人阶层的出现、壮大、变化,都是上海作为中国近代化的缩影所不能回避与忽视的方面,但我们目前的学术研究与文学创作,对此都还没有足够的关注。

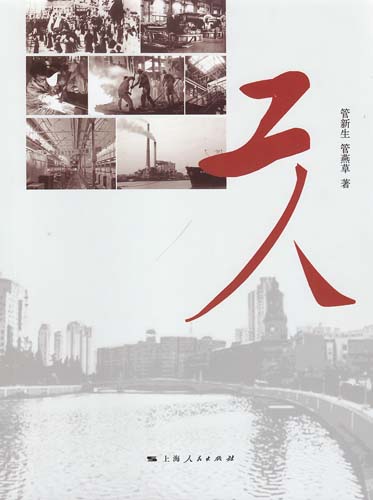

也正是在这个意义上,当我们得悉管新生、管燕草父女创作《工人》三部曲后,我们立刻阅读了这百万字的“上海工人作家”的长篇小说,并着手准备出版。小说作为一部横跨百年的作品,在作品的结构布局与人物的形象塑造上,还是有着可以不断提升的地方,但它至少提醒我们,还是有像管新生这样的作家,不仅自己没有忘记上海是中国工人阶级诞生的城市,是三次工人武装起义发生的城市,是新中国及改革开放新时期中国工人为社会经济发展作出重大贡献与担当的城市,而且还把自己的女儿拉进来,一起创作这部作品,让一个城市的传统与文脉得以传承。

《工人》的第一卷《天之光》,小说从农村青年武家根来上海寻找亲生父亲而展开,他进厂后,陆续结识了革命者、共产党人、国民党人以及民族资本家、帮会人物,逐渐觉醒、觉悟,从一个小人物的视角展示了中共“一大”召开、五卅运动、上海工人三次武装起义、“四·一二”等一系列上海的历史大事件。

在第二卷《地之光》中,武家根儿子武伯平携妹妹逃难来到了上海杨树浦,在军管刺刀下为侵略者制造枪械的岁月里,在江湾军火库大爆炸的行动中,在护厂斗争迎接解放之际,武伯平的命运和夜校老师地下党程庚生、工厂小开以及黄包车帮主金宝、军统杀手交叉在一起,扑朔迷离……反映了自民国、抗战至解放前夕,中国大工业的起伏浮沉,展现了史诗般的壮阔画卷。

在第三卷《人之光》中,武伯平两个儿子均为“老三届”,一去黑龙江农场,一进远东机械厂。改革开放之后,武小武返沪,后出任远东厂厂长,面对着改革阵痛、下岗失业、原材料涨价、干部分流、改制转型等新时期课题,武小武充分发挥了官场的运作能力,当到达辉煌的高度时,忽然一个跟斗跌入了人生低谷……远东厂终于成功转型,来当新一代“工人”的,皆为“灰领”才俊;管理层人员则是硕博高学历的精英……从而深刻揭示了因时代的变化,人们的人生观价值观走向了多元化以及市场经济、商品社会的多重属性。

管新生、管燕草的《工人》,通过这样扎实的三卷,塑造了上海工人在不同的历史时期的生动形象,展开了上海工人的历史画卷。

|