|

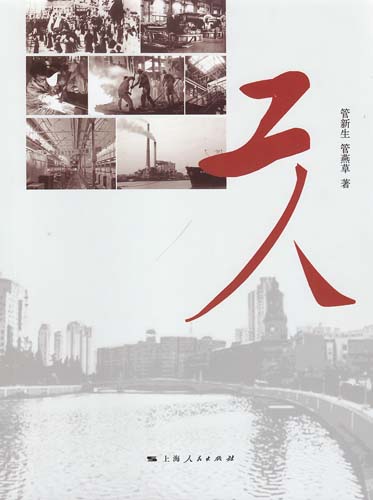

自开埠以来,上海的发展就与“工业”一词紧密相连。在从一片滩涂之地向国际化大都市的转型过程中,这里凝结了无数产业工人的毕生精力和心血。如今,在我们大啖各种高新科技之时,他们的故事又有多少能够得以流传?经过长达八年的酝酿采访查阅史料、四年的持续写作,近百万字的三卷本《工人》近日问世,并在上海市作协举行新书发布及研讨会。这部由管新生、管燕草父女合著而成的长篇小说环环相扣,在国事、厂事、家事的复杂纠葛和个人的爱恨情仇方面展开色彩斑斓的时代画卷,展现近百年工人阶级的成长与发展。 自开埠以来,上海的发展就与“工业”一词紧密相连。在从一片滩涂之地向国际化大都市的转型过程中,这里凝结了无数产业工人的毕生精力和心血。如今,在我们大啖各种高新科技之时,他们的故事又有多少能够得以流传?经过长达八年的酝酿采访查阅史料、四年的持续写作,近百万字的三卷本《工人》近日问世,并在上海市作协举行新书发布及研讨会。这部由管新生、管燕草父女合著而成的长篇小说环环相扣,在国事、厂事、家事的复杂纠葛和个人的爱恨情仇方面展开色彩斑斓的时代画卷,展现近百年工人阶级的成长与发展。

21世纪以来,一些原来写工业题材的作家转投商场、官场或开始从事其他领域的创作,管新生倍感寂寞。在许多作家都为市场而写、为销量而写的时候,曾经当过四十余年工人的他决意为工人阶级的历史“立此存照”。上海市委宣传部副部长陈东表示,《工人》的出现,以文学的形式填补了历史上重要却不甚为人关注的部分,“这本书与时代背景挂钩,并提请作家们更多注意现实题材,工业题材,农业题材,儿童文学题材的创作,希望这部作品能够给文艺界出一点新风。”她说。“工人题材并非不重要,但近些年在作品中展现得的确不多。”上海市作协党组书记孙颙指出,“工人阶级在上海有历史、有传统、有根基。不跟风热门题材,而是对历史进程中的重要线索给予关注,挑‘硬骨头’啃一啃,这在当下创作中值得一提。”

评论家陈思和认为,文学就应当通过感性的创作走在社会科学、人文科学前面,再由人文科学总结。“问题是要写得真实,把真正工人所在的阶段、社会地位、经济状况表现出来,为以后的研究留下笔墨。文学创作是对生活最敏感的发现,,有些东西,正因为没法把握,更适合这样直接通过感性的认识来接近和完善。”

“上海作家确实有责任,有义务,有必要反映上海的产业工人。对于上海的产业工人,还有很多题材我们没有写过。”评论家毛时安说,“市场化以后,特别是高科技进入以后,可以说为传统、经典意义上的工人阶级唱响了一曲挽歌,作为一个阶级,工人阶级在当下的失落与转型中有许多故事有待作家发掘和记录。”

研讨会由上海市作协、上海人民出版社和杨浦区总工会联合举办,臧建民、王纪人、于建明、王为松、杜仁伟、王小鹰、王周生、丁巍、沈善增、程小莹、许道军、文贵良、方克强、钱文亮、王雪瑛、杨剑龙、周立民等数十位作家、评论家与会发言。

|