|

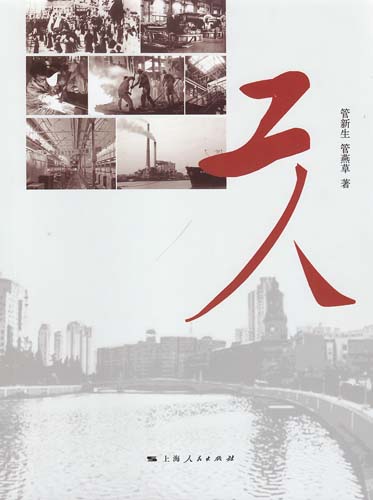

作为中国第一代产业工人诞生地,上海近百年来的历史,其实也是产业工人崛起壮大的历史.然而遗憾的是,近年来,反映工人题材的文艺作品极少,小说则几乎没有。对于上海的文艺创作而言,这不能不说是一大缺憾。因此《工人》一经推出,便受到了创作及评论界的极大关注,这部小说让读者看到的不仅是一个故事,还有故事背后上海的历史变迁和文化背景。 作为中国第一代产业工人诞生地,上海近百年来的历史,其实也是产业工人崛起壮大的历史.然而遗憾的是,近年来,反映工人题材的文艺作品极少,小说则几乎没有。对于上海的文艺创作而言,这不能不说是一大缺憾。因此《工人》一经推出,便受到了创作及评论界的极大关注,这部小说让读者看到的不仅是一个故事,还有故事背后上海的历史变迁和文化背景。

上海是中国近代工业发祥地,产业工人队伍非常庞大,上海的工业题材文学创作,一直保持着自己的传统和优势。从上个世纪50年代开始,沪上出现过胡万春、唐克新、宗福先等一大批工人作家,从上海市工人文化宫里,先后创作出《大桥》、《屋外有暖流》、《中国制造》等脍炙人口的“工字头”文学作品,体现上海工业题材独具的创作成果和文学风采。

繁荣发展上海现在的文学创作,呼唤创作更多代表城市主导产业题材的作品,才是真正体现时代变化的文学作为。这次管新生父女历经12个寒暑,写就一部中国工人百余年历史的长篇小说,是人们盼望已久的作品,也是对整个时代的一个文学交代,体现海派作家的传统和实力。

上海是中国工业的发源地和最大的聚集城市,历史上,工人组织在上海诞生,工人阶级在这里崛起,上海工业集中和领先全国各个城市,如果说缺失工人命运的海派文学是不完整的,那么现在新创作的《工人》这部小说,验证了海派文化创作的作为。

当下的工业题材文学创作,实在是凤毛麟角、少之又少,前几年沪上作家彭瑞高曾创作过反映洋山深水港建设的长篇小说《东方大港》,描写了当代建筑工人参加重点工程建设的风采,可以说是一部工人题材的小说;如今长篇小说《工人》的出版,完全是写上海工人家庭四代的命运故事,展现中国时代风云变化的一个侧面,可以启发沪上作家和艺术家,在城市巨变、产业转型和创新发展中,更加广泛深入到文学创作难点的工业题材当中,用自己的亲身体验和现实生活得到的灵感,突破难点,寻找切入口,运用上海作家的擅长,创作更多生动记录、描绘上海工业转型,以及从事这个产业的普通工人的命运、他们的生活状态和世故变迁,其中发生的令人感动而敬佩赞叹,又真实发生在我们身边的故事,为上海文学、乃至中国文学,增添工业题材创作的崭新作品,抑或今后成功移植到电影、广播电视、舞台艺术等领域,传播具有光荣传统,今日再立新功的工业题材作品,创造出一批独具魅力的“工字头”题材扛鼎新作。

|