|

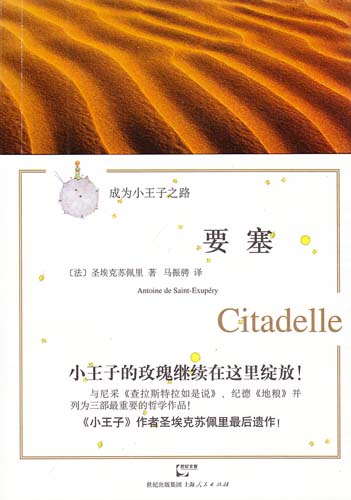

1944年7月31日,圣埃克苏佩里像他笔下的“小王子”一样,在空中消失,留下的只有几件旧衣服和一只箱子,箱子里面装了900多页的打印稿--这就是《要塞》的原型。严格意义上讲,《要塞》并不能算一部完成了的著作,后来出版的《要塞》是他人根据遗稿,加上作者的录音带、笔记、补充稿整理而成的。与其说这是一部小说,不如说是随感录、沉思集式的作品。 1944年7月31日,圣埃克苏佩里像他笔下的“小王子”一样,在空中消失,留下的只有几件旧衣服和一只箱子,箱子里面装了900多页的打印稿--这就是《要塞》的原型。严格意义上讲,《要塞》并不能算一部完成了的著作,后来出版的《要塞》是他人根据遗稿,加上作者的录音带、笔记、补充稿整理而成的。与其说这是一部小说,不如说是随感录、沉思集式的作品。

沙漠中有一个柏柏尔部落,已经去世的老酋长曾经给予王子很多英明的教诲。本书便是借王子之口,叙说了圣埃克苏佩里对人生、文明、制度、国家等领域的思考。诚如标题所示,沙漠和要塞是书中的两个主要意象。沙漠无边荒凉,游牧民族在沙漠中建筑要塞,在要塞的围墙之内展开了自己的生活。在宇宙的沙漠中,我们人类不正是这样一个游牧部落?为了生活,我们必须建筑要塞。而要塞的生活之外,就是无止境的沙漠。人正是通过像要塞那样不断地限制自己,才能寻找生活的意义。

《要塞》自1948年出版以来,引起了众多的讨论。褒者认为此书可与尼采的《查拉图斯特拉如是说》、纪德的《人间粮食》并列为三部重要的哲学小说;贬者(如萨特)称“谈到抽象与基本的事,这家伙在胡说八道。”本书的译者为著名的法国文学翻译家马振骋。相比于其它圣埃克苏佩里的译本,马老的译文更富有文学性,例如,同一句话,曹丹红的译本中为“积多少劳累才会到今天这个地步啊!”,而马老翻译为“积劳成疾”,言简意赅又意蕴深长,使中国读者能够更好地理解原著。另外,马老在法国文学翻译领域享有很高的声望,获首届“傅雷翻译奖”。不管是精心杰作,还是临终梦呓,《要塞》代表了圣埃克苏佩里在战乱中的精神状态,书中有些章节读来有史诗般的气魄、《圣经》时代的遗风,被周国平誉为“圣埃克苏佩里版的《圣经》”。

|