|

寻找幸福的起点,是你必须把心态放平:生活里本来就有各种痛苦,如果你把它想得充满幸福感,那么这是一种假象,这不是真正的生活。 寻找幸福的起点,是你必须把心态放平:生活里本来就有各种痛苦,如果你把它想得充满幸福感,那么这是一种假象,这不是真正的生活。

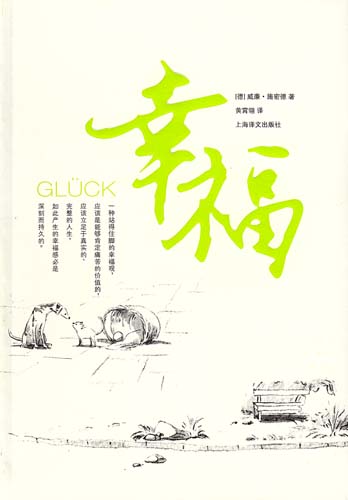

德国生活艺术家施密德先生在参观完上海世博会之后,决定要回去写一本关于幸福的书。这本书的名字就叫做《幸福》,旨在告诉大家如何寻找每个人自己的幸福。

这本薄薄的不过2万字的小书,在当地卖了15万本,受到了意料之外的欢迎。

日前,施密德先生携带新书来上海,分别与漫画家慕容引刀、哲学家周国平对谈幸福,他与慕容引刀的对谈——“幸福不打烊”还被录制成节目在星期广播阅读会中播出。

春暖花开的日子里,还有什么比手捧这样轻松的读物,与哲学家探讨一下“幸福”的真谛更愉快的事呢?

幸福来自于“好运”

第一种“幸福”是人生不断发生的“好运”,正巧获得向往的东西或是有利的结局。

但其实,“运气”原本的意思是一个中性词,不单指好的,还有坏的那一面。祝你走运,是祝你正好得到那个好的一面,如果在结果不利或者很糟糕的时候说这句话,就是指没有更糟糕,是“不幸中的大幸”。

这样说起来,最糟糕的情况里面,也包含着正面的因素——没有更糟糕。

“好运”的最大特点是可遇而不可求,可求的只是世人的应对态度:我们既可以开放自己,接受一次相遇、一段经历和一个信息,也可以把自己封闭起来;既可以在自己的内心或是生活中布好罗网等待巧合来投,也可以筑好铜墙铁壁,让巧合一一跌落。

这么描述一下,您是不是有点信心?也就是你用开放的态度,有利于迎接好运的到来。如果你是“好运”,也不想听到“来的不是时候”之类的怨言吧?

当然,这只是最浅层次的幸福。只有采取开放乐观的态度,才能做好迎接它降临的准备。

快乐并不能持久

1690年英国经验论代表约翰·洛克对幸福有一个定义:人天生“趋乐避苦”,而幸福就是“至乐”。而在《道德与立法原则导论》一书中,作者边沁写道:“幸福是至乐加痛苦极小化甚至毫无痛苦”。

这个意义上的幸福,其实说的是“快乐”,它只能持续一段时间,给你一段“好时光”。比如喝一杯好的咖啡,进电影院看一部好看的片子,与爱侣或者知己促膝谈心,按摩或者Spa,美味的巧克力……还有新挑战、新知识、新体验、新道路、新环境、新工作带来的新刺激的事物。

神经生物学家已经测出这种幸福的内涵:内啡肽,人体分泌的一种化学物质。

但你们发现没有,这种快乐的本质就是不能持久。这个层面的幸福无疑很有价值,但在享用它的同时,必须要掌握一种生活艺术:生活不是快乐,生活中还有其他时候,不是每时每刻都欢天喜地,身体和心理上都毫无痛苦是不可能实现的。

佳肴可口,但连吃几天也会厌倦,话语投机,但也有谈兴阑珊的时候。

充实的生活宛如在正负两极间呼吸

第三个层次的幸福是充实的生活所给人带来的幸福感。充实的生活其实包含很多矛盾的方面,比如生活不可能永远只有快乐而没有生气、恼火的事情,也不可能只有让你感兴趣的事而没有勉强为之的事情。另外,还有像生和死,以及成功和失败这样对立的因素必然存在,因此,我们要做的就是要接受生活本质,生活一定是由以上这些互为矛盾的因素构成的。只有坦然接受生活的这个本质之后,你才可以能够从容地生活下去。

充实的生活宛如在正负两极之间呼吸:越是走在窄路上,身处困难时刻,越是要吸入对自己有益的气息,登高望远,准备好迎接另一个时期。经历了人生的种种对立矛盾之后,才能感到自己真实地活着、感受到生活的全部。

这是最高层次的“幸福”。

越是努力实现这种充实的生活,幸福感就越强;越是只注重单方面的体验,比方只注重愉悦的一面,试图挽留它,幸福感就会减弱。这种幸福比好运和快乐两种加起来更全面、持久,是哲学本意的幸福,关键就是要在各种矛盾中不断寻找平衡。

善待忧愁

要实现第三种层次的幸福,不必排除悲哀,而是要接纳“忧愁”。

忧愁的人在各种情况下感到“原悲”:时间是不可靠的,作为是无意义的,人之存在实际上微不足道。当他的幸福中包含这种负面认识时,他的认识可能更接近生活的本质。

要实现幸福,就要善待忧愁,既能满足实际生活的需求,又能拥有游离于现实生活以外的忧愁。为此,需要定下“给自己的时间”和“给忧愁的时间”:在“给自己的时间”里照管日常事务,也让思索歇口气;而“给忧愁的时间”专门留给忧愁。将悲伤控制在对身体和心灵有益的程度,比如在散步时沉浸在忧思之中,听音乐时可以愁肠百结。

寻找生活的意义

我们的生活中除了需要很多的幸福之外,还有一个更为重要的事情,就是要追寻生活的意义。这个意义它产生于关联之中,而关联如果涉及两个人的话,就是人与人的关系。

|