|

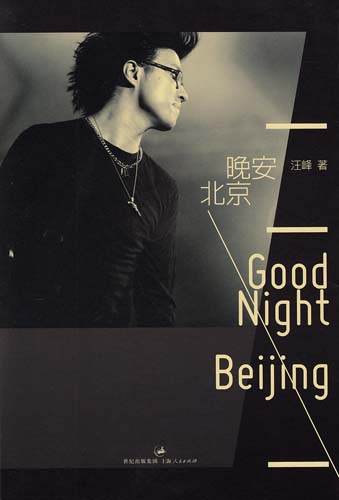

近日,汪峰在北京、上海两地签售他的小说《晚安,北京》,小说讲述了一个普通青年在生日当天经历的一连串颇具戏剧性的事件,再现了当年一首同名歌曲中的场景。 近日,汪峰在北京、上海两地签售他的小说《晚安,北京》,小说讲述了一个普通青年在生日当天经历的一连串颇具戏剧性的事件,再现了当年一首同名歌曲中的场景。

酒店房间里,坐在对面的汪峰显得很疲惫。但采访开始时,他还是摘下了原本戴着的墨镜,并对每一个提问都做出尽量详尽的回答。因为行程紧凑,他最初表示没有时间接受专访,不过终于还是在离开上海之前腾出了一个小时,不上妆、不拍照,没有寒暄,直接进入主题。有好几次,他从一个话题延伸开去,讲了很久,最终都说回关于杰出的音乐和创作者的思考。他真是一个太认真的人。

月26日和3月17日,汪峰分别在上海和北京签售新书《晚安,北京》。此前他从未在上海进行过签售,因此除了书之外,他还带上了去年发行的双张大碟《生无所求》。这是他进入新的创作期和巡演筹备期之后,唯一一轮大规模的公开活动。由于卖唱片不可能筹足下一张专辑的资金,巡回演出几乎成为音乐人赚回成本的唯一出路。“靠版权收入支持下一张专辑,对中国音乐人来说是个梦,”汪峰说,“但是即便这个梦实现了,我也不会放弃演出,我享受现场。”

经过单飞后十余年的努力,汪峰早就不需要为自己的经济状况忧心,但放弃中央芭蕾舞团小提琴副首席职位、投身摇滚乐之初的困窘经历,对他影响至深。危机感似乎始终伴随着他,让他在谈话中反复提及“我曾经也是我歌里写的那些挣扎着的人”,“很可能有一天我还会一无所有”,就连新专辑给女儿写歌,也不忘早早告诉她,“这个世界有一点点脏,有点荒谬有点疯狂”。

1999年,汪峰和他的鲍家街43号乐队已经出了两张颇受欢迎的专辑,但作为主唱的他仍然潦倒得付不起房租,这让他觉得“可能我坐的这辆车是不对的”,“国内的环境就是让认真做音乐的人活不下去”。因此,当华纳唱片向他抛出橄榄枝,他痛苦地接受了公司只与他一人签约的要求。这个选择被一些人视为背叛,汪峰自己也坦言“不是一般的痛苦”,至今难以真正释怀。不过他并不避讳谈论它,也不怕直言自己从来坚信这是必然的选择。“我当时很清楚,有一个国际品牌的唱片公司,一定会让我的音乐道路更好,一定会带来巨大的改变,所以我一定要签,但是他们坚决不签乐队我没有办法,很无奈,必须接受。”

小说《晚安,北京》就完成于汪峰在华纳发行第一张专辑之后的2001年,讲述的是一个普通青年王凡在生日当天经历的一连串颇具戏剧性的事件。由于汪峰在故事中大量投射了自己的想法和感受,这部小说很难说是一个歌手跨界进行文学创作的尝试,而更像是一个经历了辉煌和散场、面临转折的人在继续歌曲里未尽的表达。《晚安,北京》最初是一首歌,收录在鲍家街43号的第一张专辑里,专辑一出,歌就红了。汪峰说,有一天他在建国门桥上望着来往的车流,被一种非常绝望和怀疑的情绪推动着,这首歌就自然地在脑海中形成了。在同名小说里,这一场景通过主人公王凡得到再现。

如果说建国门桥见证了汪峰曾经的迷惘,那么首都体育场则是证明他成功的地标——2008 年,他第一次在那里举办演唱会。站在大舞台上回望过去,他仍怀念一个叫“CD 咖啡”的小酒吧,“那时候乐队还没有成名,我们在那儿,感觉到的快乐并不亚于在首体演出,那是更原始更彻底的释放。而且正是无数这样的小酒吧的演出,让你渐渐想往上走,想有更多观众,想把你自己认为是闪光的东西和更多人分享。”

如今汪峰多少算是完成了当年的梦想,不过他看上去仍是一个努力的年轻人的样子,最在意别人质疑他在音乐上的真诚,最怕自己变得平庸。对汪峰来说,通过摇滚乐洞悉世界的真实,是最高的理想。因此他常常很用力地去思考,究竟如何才能像他心目中的大师那样把握时代的脉搏,甚至超越时代的局限。其实在《晚安,北京》的第一部分“怒放笔记”中,有数篇关于这些话题的文章,看起来已经相当完整地表达了汪峰对摇滚乐的认识。但当他再次面对类似的提问,却并不回头挪用已有的答案,而是努力将当下的想法组织起来,边想边说,边说边想,仿佛借着采访的机会又把所有事情从头思考了一遍。即时的回应显然不如反复推敲的文字来得完整,甚至偶尔前后矛盾,但像他这样严肃得有些过分的人,那些仍在摸索的命题是不能轻易用套话混过去的吧。

汪峰会为一张10首歌的专辑创作80多首备选歌曲,最终没有收录的那些歌就真的废掉了,也不会用在下一张专辑中,他说这没什么,因为“鲍勃·迪伦会准备200多首”。当他在采访中听说莱昂纳德·科恩有新书上市,马上问清书名,赶在飞回北京前去书店把它买了回来。对于这些“大师”,他觉得自己能达到他们三分之一的成就,就很了不起了。

|