|

到底什么是摇滚?对于每一个热爱摇滚的人来说,这是一个萦绕心头的问题,对于一个以摇滚乐来表达自己情感和生命的歌手来说,这更是一个无法回避的重要命题,对于这个问题的思索与回答,体现了他的生命与摇滚乐结合的程度,意味着他所创作的摇滚乐与时代同行的程度,影响着他的艺术创作的深度,艺术生命的长度。 到底什么是摇滚?对于每一个热爱摇滚的人来说,这是一个萦绕心头的问题,对于一个以摇滚乐来表达自己情感和生命的歌手来说,这更是一个无法回避的重要命题,对于这个问题的思索与回答,体现了他的生命与摇滚乐结合的程度,意味着他所创作的摇滚乐与时代同行的程度,影响着他的艺术创作的深度,艺术生命的长度。

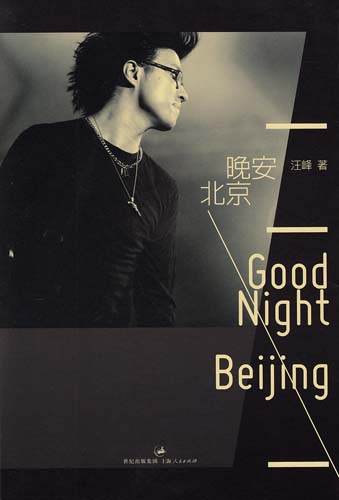

汪峰被称为时代的歌者,他最近推出的第一本新书《晚安 北京》是汪峰这些年来写作成果的一次集中展示。作为一个创作型歌手,思索与文学天赋是必不可少的素质,在这本新作中,汪峰以《摇滚乐,或幸福的子弹》直抒胸臆,表达他对摇滚乐的理解。

“摇滚乐本身不仅仅是音符,它最大的魅力就是它关心所处的社会,关心这个社会里的人,发出自己的声音。

摇滚乐不是赶时髦,它有永恒性。我们现在听披头士、鲍勃·迪伦他们好多年前的作品,仍然觉得它们非常感人。为什么呢?就是因为它真实地反映了歌手的内心和他所处的时代。

摇滚乐也不单单是要抨击、批判,它还有一个很重要的向度,就是要让人发现自己内心深处对生命本身的爱。 ”

的确,汪峰对摇滚乐的思索与理解渗透进了他的艺术生命。

从2011年的岁末至今,歌坛最忙碌的人中当然少不汪峰了。 11月16日,他的首个双张大碟《生无所求》发布,紧接着,马不停蹄地开始了数场全国巡演,而他的新书《晚安 北京》也在近日上市。汪峰又一次展示了他旺盛的创作力,怒放的生命。

《晚安 北京》包括三个部分,第一部分“怒放笔记”,是汪峰这些年来对于音乐和生命的思考,讲述他这些年来并不平坦的奋斗历程,和他的音乐一样,充满了对人生和社会的洞察和悲怀,更有一种催人奋进的力量。此外,汪峰用自己的思考回应了很多人的质疑,比如,有人说他的创作向商业妥协,还有人说他背离了摇滚乐。汪峰的回答很简单:“如果能再有二十个摇滚歌手的音乐,传唱性像我的作品一样,就不会有人问这样的问题了。 ”同时,书中还讲到《飞得更高》和《春天里》等著名歌曲的创作心路。

第二部分是汪峰的长篇小说处女作“晚安 北京”。小说写了一个名叫王凡的年轻人在上个世纪末的一天中的离奇经历。虽然汪峰表示,这个人物的性格、行为方式和经历并不是他的。他想通过这个人的故事,写出整个九十年代初到九十年代末的年轻人,包括他所经历的事情。如果说小说的主人公王凡身上有他的影子,那也是心理基础和对社会的看法方面的,但读过这部小说的人,肯定会在王凡身上找到二十多岁时的汪峰的影子。

汪峰说:“这本书真实地表达了我对爱、对生活、对这个世界的看法,我想这已经足够,这也是我能最终完成这本书的根源和动力。”小说的篇名就是他著名的歌曲《晚安 北京》的名字,而小说中也贯穿了汪峰音乐中强烈的世纪末的感觉。

汪峰在《跋》中写到,这个小说的故事形成于1996年,曾经有一位导演,想把这个故事拍成电影,而且找到了投资,而投资人要找香港某著名影星饰演女一号“芳芳”,但是该女星片酬过高,投资人又不愿追加投资,电影的事情算是搁下了。所以,汪峰准备把故事写成一部小说。 1996年冬天他开始动笔,结果中间一直为音乐奔忙,一度耽搁了下来。直到2001年,汪峰录完了专辑《花火》,地摊上已经出现了以《晚安 北京》为书名的小说,他才重新拾起了笔,花了几个月的时间把小说完成了。看来,这是一部“经历曲折”的小说。

此书的第三部分是汪峰这些年来的诗歌与歌词创作。汪峰一向被称为“音乐才子”,在文学上,一直都有着自己独特的追求,他的歌词都有着诗歌的深邃和诗意,而据他自己在“怒放笔记”中说,他在文学上有着一长串的大师级导师,马尔克斯、亨利·米勒、惠特曼、金斯堡,以及TheDoors乐队的主唱吉姆·莫瑞森都对他产生了很大的影响。在这部分内容中,有很多汪峰从未发表过的诗歌,而这些诗,比他的歌词更加自由,有一种和音乐颇为不同的震撼力。

在音乐上一贯“挑剔”的汪峰,对新书的要求也很高。和许多明星的写真集不同,《晚安 北京》并不是一本堆照片的书,但书的制作和印刷都相当精美。书中收录了好多张汪峰早年的照片,通过这些照片,我们似乎可以看到,从八十年代到今天,汪峰从一个青涩、叛逆,然而坚韧的青年,变成中国极具影响力的摇滚之星。

|