|

□江晓原 ■刘兵 □江晓原 ■刘兵

□以前我经常鼓吹“开发科学的娱乐功能”,还曾受到某些老前辈委婉的批评,他们认为“科学是很严肃的事情,怎么能和娱乐搞在一起”。其实我这样主张,原是为了科学好。因为科学已经越来越无法引起公众的兴趣了,以致有“一本书中有一个公式它的销量就减一半”之说。而现代社会正越来越浮躁,公众虽然日益沉溺在科学技术带来的物质享受中,却没有兴趣了解科学技术本身。所以,如果能够开发科学的娱乐功能,或许就有机会让公众对科学亲近一点。

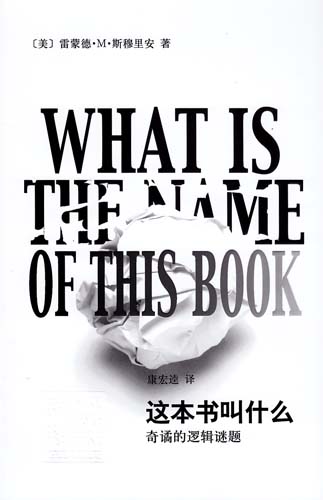

现在这本《这本书叫什么》,就是一本极力开发科学的娱乐功能的书,译者又深谙这一宗旨,所以在译文中也极力推波助澜——将作者的文笔译得像耍贫嘴的搞笑之作。这下总该能得到一心想找乐子的读者一瞥青眼了吧?唉!一本有学问的书居然写到这种地步,也真是学问的悲哀了。

■你说这本讲逻辑的书是“开发科学的娱乐功能”,姑且假定此书与科学有关,而且是极力开发科学的娱乐功能的书,但你却又说这样的译文像耍贫嘴的搞笑之作(这显然也是为了娱乐的目的),让你感到学问的悲哀,在这之间是不是有着某种逻辑上的矛盾呢?

□我将此书归入“科学”类中,主要从出版者给它的定位而言的——所以上架建议中有“科普读物”一项,而出版者给它的这个定位,相信也会被多数读者所认可。

我确实主张开发科学的娱乐功能,对此书在这方面的努力,我是持赞成态度的。只是一时感慨,忽然冒出一丝悲哀来——如今有学问的书竟如此没人爱看,以至于竟要如此搞笑吆喝起来。这有点象一个极力要在课堂上吸引学生注意力的教师,他满头大汗不停地讲着一个又一个笑话。

本来在我思想上的审美图景中,学问是不用这样极力迎合读者的。“君子中道而立,能者随之”———学问就摆在那儿,你爱看不看,随便你。你不看是你自己的损失和遗憾。昭明太子有言,“自炫自媒者,仕女之丑行;不忮不求者,明达之用心”,也是此意。回想30年前,我和你一起在中国科学院研究生院听课时,我们的世界还处在那样的图景中;而曾几何时,学问竟变得那么急于“自炫自媒”了!

■关于娱乐功能,现在我持更宽容的态度。尽管我也同意,在严格的科学的意义上,科学对于普通人是不具备娱乐功能的,甚至于,连过去人们总是强调的那种“既通俗又准确”的普及,从根本上说也是不可能的。因为严格的科学,只有在最专业的语言、概念和理论的表述中,才可能是准确而少歧义的。

但在专业的科学界之外,那些非专业的普通人中,确实也会有一部分人对科学有兴趣,这样,他们需要的是可以理解的读物,便必然与那些严格学术性的东西有所不同。如果想要吸引更多这样潜在的爱好者(或说读者),那么作品娱乐性就成为面对这样的读者群的必要前提条件。如果我们真想扩大受众范围,扩大科普的对象群体,我们就不能把这些读者排斥在外。但我们也无需对他们有那么高、那么严格的学术性的要求。

因而,讲娱乐性,一是需要有层次,而且是多个层次,要想有更多的受众,就要娱乐性更强,更非学术,就像大众肥皂剧不同于小众的艺术影片一样;二是,如果分清了这种层次,似乎我们也就没有必要感觉到那“一丝悲哀”了。

□其实我们的基本观点并无不同,我也同意《这本书叫什么》这样的书是有相当一部分读者会欢迎的,而且我也不是不乐意看到这样的局面。

也许我们的分歧来源于我思想上的某种不彻底性——我虽然一直鼓吹“开发科学的娱乐功能”,但是我心目中所谓的“学术尊严”,到底能让我对学术娱乐化容忍到何种程度,其实并未经过足够的考验。《这本书叫什么》我认为尚未突破我的心理底线,但是它确实已经“接触”了我心目中的红线,所以引起了我一番有点迂腐的感慨。

回到这本书上来,当然也有引起我的兴趣之处。比如,那篇译者写的《代后记:

25年后的“空嚼”》就很有意思。译者所谓的“空嚼”,虽是用以自嘲的,倒是有着一定的思想深度。其实书中的不少悖论例子,道理是一样的,只是故事不同,看着玩玩,自无不可,但确实有着“空嚼”之嫌。又如,作者毕竟也在全书最后一章的最后一节,谈到了“哥德尔定理”这个谈逻辑必定要谈的话题。这个话题是如此的缺乏娱乐性,以至于作者的插科打诨也终于黔驴技穷了,他终于不得不用比较“严肃”的语句来谈论它了。

看来你对此书的评价,比我的要高一些,我很希望你能对这本书给一个基本的定位。

|