|

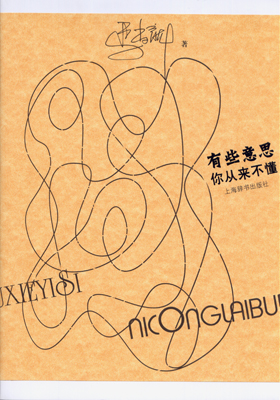

今天下午,我要到书展为自己的新书《有些意思你从来不懂》签名售书了。有这么一种感觉,每一次签名售书,是那一本书的生命的开始,也是我自己的一段文字经历的倒叙。 今天下午,我要到书展为自己的新书《有些意思你从来不懂》签名售书了。有这么一种感觉,每一次签名售书,是那一本书的生命的开始,也是我自己的一段文字经历的倒叙。

在把所有文字集结在新书《有些意思你从来不懂》之后,有一种喜悦和期待。一向让我很钦佩的朱志凌也看好这本书,但是他提出了一个问题:需要对这本书做一个定义,这是一本什么书?它不是工具书,不是学术书,不是散文,也完全有别于我先前的风格。于是我就处于纠结之中。一个定义的难度简直超过了写这本书最初的灵感。

最初的灵感很偶然,来自于挂在马路上的一条“心灵美”横幅,横幅下红领巾在宣传心灵美,还做出哑语“心”的典型手势。我突然想到了这么一个有点无聊的问题:心可以形象地比画,灵是否也可以如此?心与灵常捆在一起,它们是一个意思么?我下意识地手捂左胸,里面心在跳,灵呢?我知道灵在哪里,却说不出它在哪里。于是我开始像给连体婴儿做分离手术一样分离心与灵。当感觉到心灵可以分离的时候,一下子觉得类似心灵一样的词汇“满地黄花堆积”,尤其是涉及情感,涉及生命,涉及人际关系,比如宠爱,才能,智慧,烦恼……

对着汉语拼音,无法确定其要表达的意义,但是可以望文生义,望文生义是多么有趣的事情。在许多并列结构的词语中,可以探究到心灵,可以揣摩到情感,可以触觉到行为,可以推演到社会。这是心灵汉语,情感汉语,行为汉语,社会汉语不具有任何词典意义,却是词典里读不到的密码条形码。

有愉快的实验也有愉快的结果,始终没有想到过要给这一个文字实验定义。我知道它不是什么,却不知道它是什么

这是一本不懂学术的社会学书;这是一本没有专业资质的心理学书;这是一本没有哲学哲理的生活思考书;这是一本缺乏知识面、充满杂交面的万宝全书;这是一本高考生考前翻一翻、作文就不难的非正规教辅书;这是一本喝茶聊天间隙当作小食品的谈资工具书;这是一本笑得出来、却不妨碍睡眠的卧室晚安书……

这么多的定义,像排比句一样,却无法捏合在一起,杂得很,还是没有定义。倏忽见,想到了“海派清口”。我很欣赏周立波的《笑侃三十年》。曾经有不知名的读者赞我的文章中有周立波所没有,那是抬举我,但是海派幽默和底蕴,也是我不必过分谦逊的风格。既然自认是海派幽默,既然自认是杂交面,且很多事情都混杂在这一本书中,那就命名为“海派混口”。

二十年前写杂文的时候,有人赞我嬉笑怒骂有鲁迅的味道,现在想来,那是“海派混口”的初级阶段;五年前写了《上海女人》,而后又写了《上海男人》至今还被朋友们当作谈资,偶尔翻开这两本书,自己都惊讶当时怎么就写得这么开阔,这么无所不知的样子。在《有些意思你从来不懂》中,风格还在,开阔也还在,算是“混”下来了。

只是,所有的倒叙,总是在它获得了良好的正叙之时,才会变得美好,哪怕倒叙的事情曾经艰难曲折也有了价值。而良好的正叙,是从这一本书到了读者的手中开始的。

|