|

“没有一个艺术品不是创造了一个新天地的。” 纳博科夫如是说。王安忆在此基础上,将小说定义为“心灵世界”:“小说不是现实,它是个人的心灵世界,这个世界有着另一种规律、原则、起源和归宿。但是筑造心灵世界的材料却是我们所赖以生存的现实世界。” “没有一个艺术品不是创造了一个新天地的。” 纳博科夫如是说。王安忆在此基础上,将小说定义为“心灵世界”:“小说不是现实,它是个人的心灵世界,这个世界有着另一种规律、原则、起源和归宿。但是筑造心灵世界的材料却是我们所赖以生存的现实世界。”

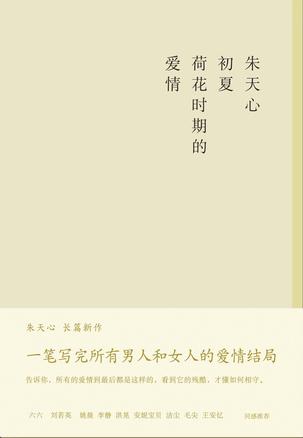

朱天心的小说《初夏荷花时期的爱情》(以下简称《初夏》),选取现代都市中年男女琐屑、无聊、沉闷的生存现场为建筑材料,以独特的“程序”搭建出一个封闭自足的心灵世界。这个世界依循民间童话的常见逻辑:主人公(现代都市女性)出门远行——掌握“魔法”(时空调度和记忆整理)——对抗“反派”(时间与死亡)——遭遇“神隐”的考验(现代都市文明困境)——找到“宝藏”(生存的答案)。 神话、传说、民间故事和童话中的种种母题和意象,与现实生活场景形成交响,使小说呈现行走于现实和超现实之间的张力。

一 女巫魔法:主人公形象与叙事策略

民间童话中常出现这样的开头:主人公为寻找某一宝物或达到某一目的,离家远行。《初夏》小说开篇,主人公——一位现代都市普通中年女性,想起年少时看过的一部电影的剧照:两位老人并肩站在桥头,呈现出喟叹的神情。他们在喟叹什么?为了知道这一答案,她踏上旅程,要亲自去那座桥上解开此谜。

从剧照上虚拟的桥到现实中真实的桥,通往童话世界的路径由此打开。在现实层面上,这是一个中年女人在平庸岁月中为了寻找答案所作的努力;而在童话语境中,可看作一个“女巫”以她神奇的“魔法”展开了一场未知的冒险。

《初夏》以“你”作为视角人物和观点人物。在主要情节中,“你”是现代都市一位普通的中年女性,但并不像传统小说中那样有明确的性格、身份、外貌,而是一个具备“都市人类学”意义的符号,即具有身份认同感的一类人——人老色衰,遭遇中年危机,被家庭与社会所遗忘的女人们:

同类,是什么呢?是公共场所中,即使只群聚三五人便闹笑分贝最高如国中女生下课的教室,面色潮红无法再上粉因此遮盖不了长期失眠青黑浮肿的下眼袋。……她们不分胖瘦一致失去腰线,瘦的人像蛙类,胖的像米其林轮胎标识的橡皮人。她们通常绝口不对圈外人提更年期三个字,害怕尤其公狮们闻声纷纷走避,包括自己的丈夫或伴侣。

手术刀般精准的抽丝剥茧,使得一切最微妙的感受皆无处遁形。但作者并不满足于对特定人群的描述,她面对的是一个更庞大的生存场。她频频转换叙述视角:在一些篇章中,“你”的岁数骤然提高,成为退休后的老年女人;或转换性别,成为“默默睡去的老公狮”那般浑浑噩噩的老年男性;或“穿越”到石器时代,成为自己的祖先——生活在山洞中的原始人。

一个“你”字,竟能在不同时空中来去自如,一一褪去加诸其上的身份定语“现代”、“都市”、“中产”等等,成为一位“集体人”。 这便是《初夏》中潜在的主人公,在童话语境中以“女巫”的形象出现——拥有女性的敏感神经和巫者的超现实魔力。

女人对生、老、病、死是复杂纠结的,不像男人好简单,只有捕猎杀戮成功与否的欢快或沮丧和同伴死伤的失落,只有分配猎物时零和的张力。他们不懂烹饪,不知日月的细致,不懂算计,不懂其他生命的出生成长病老,不懂与同伴表达诉说自己的感觉感情,不懂感情。

她对时光的流逝、精神的颓败、肉体的老去有着如此痛切的体会,却又因此而超越了这些变化,进入神话的时间。唐诺在评价朱天文《世纪末的华丽》时谈到:

《世纪末的华丽》预告的是眼前这个文明的必然崩毁,而不是米亚这个人的衰老和死亡,她甚至相信,以某种无可质疑的、如接受秘密神谕方式的,自己会是存留者,是新世界的夏娃或者说新夏娃世界的一员。

马克·吐温在《亚当夏娃的秘密日记》中,戏仿《圣经》描绘了男人与女人拥抱世界的不同方式,最终以亚当的话作结:“有她的地方就是伊甸园。” 《初夏》中的女巫形象,无关女权,而是作为一根“肋骨”的敏感,希望借“女性主义”中对于天地自然微妙律动的体悟,对感性和过程的重视,将亚当的后裔所构建的工业文明从麻木贫乏中解救出来。

除却女性的敏感,女巫还具备巫者特有的超现实力量。在冒险途中,她将遭受种种考验,必须以“魔法”来化险为夷。中年童话中最大的考验,便是时间与死亡。现代都市中年女性用昂贵的化妆品保养品服装首饰来掩盖年龄的秘密,女巫则用丰富而迂回的叙事策略——“塔罗牌”和“古玩店”,来对抗时间的流逝和死亡的威胁。

塔罗牌是女巫常见的魔法道具。占卜者和星象家们认为,塔罗牌有着与天地运行相契合的神奇魔力,可以沟通神界,回溯过去,预知未来,倾听内心的声音。卡尔维诺《命运交叉的城堡》, 以塔罗牌的不同组合来指涉小说情节的走向。

《初夏》中随心所欲的时间变换和视角跳跃,颇具后现代色彩,如同用一副塔罗牌编织出蛛网般的复杂生存场,多种可能性和不同的话语在其中形成“复调”。

作品中多次出现“元叙事(meta narration)” ,每一次都是叙述时间的重新洗牌。如《日记》一章结尾:

|