|

2008年冬天,11月,我的博客上记录着一段展览开幕式见闻:大屏幕在放前两天的新闻发布会,她穿着背带式马甲,说着语调软软的英语,间或有近年来的几个行为艺术,其一在2004年戛纳电影节,看不出突特之处,主题是空洞得无以复加的l,o,v,e。一遍遍放,七点半已经过了,黑压压的人在等,中途下起小雨来。将近一个小时后主角终于出现,戴着白帽子出现在三楼天台,要大家和她一起按灯,闪一下是I,闪两下是love,闪三下是U,配合者寥寥……你们见到她坐在著名的丈夫身旁,脑门上绑着装饰用的细发带,像个哑巴公主般看着他弹琴时的惶恐吗?那眼睛,是无内容的,就像她放在“可·当代艺术中心”里面的八件作品一样。 2008年冬天,11月,我的博客上记录着一段展览开幕式见闻:大屏幕在放前两天的新闻发布会,她穿着背带式马甲,说着语调软软的英语,间或有近年来的几个行为艺术,其一在2004年戛纳电影节,看不出突特之处,主题是空洞得无以复加的l,o,v,e。一遍遍放,七点半已经过了,黑压压的人在等,中途下起小雨来。将近一个小时后主角终于出现,戴着白帽子出现在三楼天台,要大家和她一起按灯,闪一下是I,闪两下是love,闪三下是U,配合者寥寥……你们见到她坐在著名的丈夫身旁,脑门上绑着装饰用的细发带,像个哑巴公主般看着他弹琴时的惶恐吗?那眼睛,是无内容的,就像她放在“可·当代艺术中心”里面的八件作品一样。

这位艺术家叫小野洋子。显然,我对她的评价很低,但在那样阴冷的雨夜,和很多人一起大老远跑去看了八件缺乏灵气的艺术品,冻得浑身发颤也没怎么抱怨,原因只能有一个:她牵系着某种情结。此情结萦绕许久也不得开解,因为作结者已经在1980年被一颗子弹带离了世界,而之后的之后,被缚者都只能通过想象来复原对他的怀念与怨念。

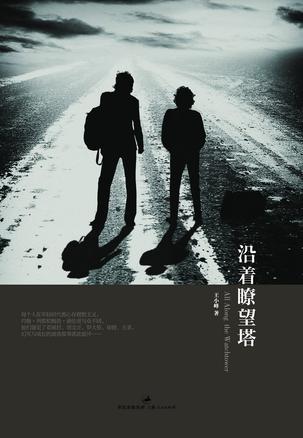

2010年夏天,5月,王小峰开始在他的博客“不许联想”上选贴长篇小说《沿着瞭望塔》的前半部分,一节节地放出来,有时候一天一次,有时候几天那么一次,目的据说是想趁着付梓之前先看看读者的反应,夏天很长,看着很烦,我一边抱怨“你丫怎么写了那么多没完没了的对话”,一边用眼睛掠过一段总算没有引号的文字:

“平时给列侬做剪报工作的是小野洋子,作为高桥的助理,她接到这个任务之后,每次都很认真完成……她还能分析新闻背后的故事,以及她对一些时事的看法。这样,可以让列侬有一些参照和判断。即便没有关于他们的消息,洋子也会把一些当下发生的重大事件讲给列侬听。列侬对这些与其无关的消息并不感兴趣,每次洋子讲到这些新闻,比如环境污染或者东京某处的凶杀案或者最近发生的交通事故,列侬都会不耐烦,但出于礼貌,还是假装很认真地听下去。洋子很敏感,一眼就能看出他在走神。”

有意思的是列侬同志被OL小姐洋子拒绝了,接下去心仪文化革命的他辗转来到中国大陆,和开服装店的北京女孩王菲谈了一回恋爱,又目送她去往香港圆花花世界下的歌星梦,而自己留在京城终于等到了真正爱的洋子,不幸却在重逢后在一次赶去和洋子见面的路途中死于车祸。即便它没法像我心目中同类型的高级戏仿小说——E L.多克特罗的《拉格泰姆时代》——那样出色到场面跌宕欲罢不能,《沿》读起来仍是饶有兴味的,令我相当惊异的一点在于,如此不正经篡改历史之余,小说依然让一个被人数度质疑过的事实确认了下来:列侬和洋子之间存在过真爱。列侬在里头说:她是靠近过他灵魂的人,是他一生中真正值得拥有的人。这个设定让我对一本标签上贴着“理想主义”的书有了初步认可,也忍不住评价道:你丫竟然还这么温暖,竟然就信了他们。

诸如此类的温暖还有: 列侬和迪伦是生死与共的好朋友,纵然两人对“理想”的认识不尽相同,可还是带着改变生活的决心一起帮助了罗大佑、侯德健和崔健。他们在中国开的唱片公司短短几年卖出了几千万卡带,但迪伦没有兴趣看到北京变成另一个伦敦、另一个纽约,他最终毅然离开。

这绝非第一回读王小峰笔下的虚构类文字来着,数年之前,还未知其人是谁,一个在网络上瞥见的叫做《人人都爱塞林格》的短篇小说就曾于我记忆中稍事停留,迄今尚能想起情节几许:主人公送给某前女友的《麦田守望者》经过若干重前男友前女友前男友前女友的迭代,重新回到了他自己手中。有点暗幽默,也有点小清新,故事显然是根植于上世纪九十年代文艺青年的真实文艺生活——彼时,来自欧美的各种文化消费品,正随着盗版和走私事业的繁荫迅速铺满了一披人的视野、思想和语言,塞林格也好,批头士也罢,这些名字,只不过一串暗语,是你进入某个地带的交换信息。那时我们都虔诚地相信着自己在和很高级的精神形态保持同步,并以此作为“得瑟”的前提和理由。

翻阅《沿着瞭望塔》,自然而然会让我怀念起十几二十岁倾囊购得的几百盘磁带,往后是几百盘打口CD,其中迷幻飘渺的气息陪伴度过了整个青涩的中学和大学时代,还有初一那年便开始订阅的《音像世界》,便是在这本杂志上读过王小峰的专栏“对话摇滚乐”。和不少七零年代出生的同龄一样,我们无不带着对摇滚乐的迷恋扑入成长。2000年左右,互联网开始普及,在西祠胡同、北大新青年论坛等地,我找到过许许多多同样视摇滚为精神支柱的年轻人,它所代表的反叛、人性、自由、彼岸、理想等一系列定语,是我们熟悉得不能再熟悉的符号,被不加以分辨地膜拜和向往过。

|