|

现在距离《吴鲁芹作品系列》出版已近半年。从百度上键入“吴鲁芹”,有一万四千三百条,再键入“吴鲁芹作品系列”,结果有三百三十一条,实际上只有四十五条。可见吴鲁芹作品虽然初次引进大陆,但是喜欢他作品的还是圈内的人,并未随着本套书附赠的《你一定要读吴鲁芹》小册子而推广。毕竟吴鲁芹去世已经超过四分之一世纪,不像“你一定要读董桥”的董桥,还笔耕不辍,每年至少有一本新书问世。 现在距离《吴鲁芹作品系列》出版已近半年。从百度上键入“吴鲁芹”,有一万四千三百条,再键入“吴鲁芹作品系列”,结果有三百三十一条,实际上只有四十五条。可见吴鲁芹作品虽然初次引进大陆,但是喜欢他作品的还是圈内的人,并未随着本套书附赠的《你一定要读吴鲁芹》小册子而推广。毕竟吴鲁芹去世已经超过四分之一世纪,不像“你一定要读董桥”的董桥,还笔耕不辍,每年至少有一本新书问世。

尽管董桥曾说过:“我刚读完刘教授新编的吴鲁芹选集《瞎三话四》,感觉仿佛雨窗下跟久别的故人剪烛话旧,也仿佛冬夜炉边重读一部心仪的经典。”可是现在两岸交流频繁,再也不像过去照单全收,不但有所选择,甚至有同中存异的倾向。而且吴鲁芹在《哭吾师陈通伯先生》上说:“他知道我没有那样的本钱,又是一个选择抵抗力小的方向走路的人。”而今这般大张旗鼓,假如他还在世,恐怕会躲在家里,不敢随便在大街上闲逛。

吴鲁芹为何非选择抵抗力小的方向?且看他的生活观:“我因为青年时代生过重病,徘徊在死亡边缘上摇摇欲坠的时间相当久,虽然到了二十几岁之后就恢复健康,心理上总觉得这条命是捡来的,能活着就是幸福,因此缺少世俗的进取心,对名利看得很淡,同时因为病久了,自然养成忍让的习惯,好像天下值得计较的事,实在很少,犯不上面红耳赤。”就可以明白。

由于禀性如此,所以虽然他的老师是与鲁迅打过笔仗的陈源,但是吴鲁芹从他身上学到的是,传统文化的人情味,林语堂提倡“小品文”的幽默感,以及英国知识分子潇洒中不失其认真的态度。来台后,除了在台北美国新闻处工作外,还在台湾大学、台湾师范学院、淡江英专兼课。一九五六年在麻将桌上,和刘守宜、夏济安等创办了《文学杂志》。一九六二年赴美,任教于密苏里大学等。直到七十年代末期他退休前后,正值台湾两大报副刊从诺贝尔文学奖揭晓的报道延伸到对西洋文学的热潮,才使得吴鲁芹到他去世前,不到五年内,超过他过去三十年创作的总和。可谓是无心插柳柳成荫,就像余光中所说的“爱谈低调的高手”。

因而我们阅读《吴鲁芹作品系列》,也要像他选抵抗力小的方向一样。正如他说的:“我们一宴客,则动辄要耗费居家一月的粮草。而且我们纵然是满汉全席,也还自谦菲薄;好像顿时患了比色盲还重的眼疾,连称‘没菜,没菜’。不像异族一块半生不熟的牛排,就沾沾自喜;同席之人,也异口同声,赞不绝口,听来几乎要以此排只应天上有,人间那得几回尝。”所以本套书虽然只是九道菜,其实是他一生全部的创作,有如大汉全餐。一下子全上桌了,可能会吃不消。假如我们将它们分成餐前汤、面包,接着上沙拉、主菜,以及餐后甜点,也许更能体会他创作的精华,而不至于五色使人目盲。

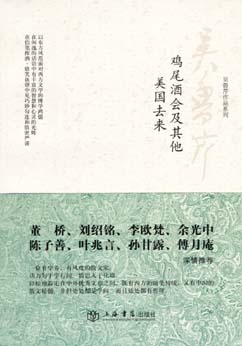

所谓餐前汤和面包,或者是开胃菜,首推夏济安寄给夏志清的《鸡尾酒会及其它》,清新婉约,词短情深,将某些讽劝之旨寓于幽默之中。继之的沙拉,有《师友文章》、《瞎三话四集》,特别是后者,更能看出他的“潇洒”,半真半假的手势。再上的主菜也有两道:《英美十六家》、《文人相重》,为其毕生戮力之作,勿庸赘言。以及《余年集》和《暮年集》,则是开胃菜和沙拉的延伸,可以视为餐后的甜点,盖过主菜浓腴之味,令人齿颊留香,回味无穷。至于在台北美国新闻处工作期间,访美写成的《美国去来》,以及应联合报小说奖评审,返回的报恩之作——《台北一月和》,应该是我们成为吴鲁芹迷后,闲暇之余当作下午茶的点心品尝。

区区建议,拳拳如上。夏志清有赞曰:“‘幽默’是一个非革命家,对一切虚伪、野蛮、不合理的现象的一种消极抵抗。他自知是个‘小人物’,没有能力改革社会搞革命,他也更知道有些人类恶习—— 好出风头、好摆架子,拍上欺下—— 任何革命也革不掉的,只好一笑置之—— 自己心里轻松一下,他的听众和读者也可以从他幽默的观察里,得到一种安慰,一种‘会心的微笑’。”不论我的“中餐西吃”的设想是否得当,自己朝着自己认为抵抗力小的方向,我们就能够读出吴鲁芹作品的个中三昧了。

|