|

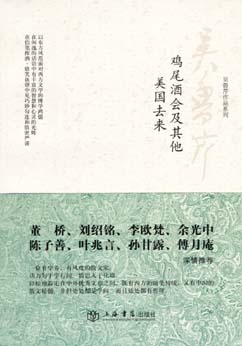

在网络普及、信息横飞的时代,口耳相传的小范围推荐或许更富分众意义。新年伊始,吴鲁芹的名字成为一圈嗜书者挂在嘴边的名字,谈论的是今年上海书店推出的吴鲁芹作品系列。《鸡尾酒会及其他·美国去来》、《英美十六家》、《瞎三话四集》等七部,一时间很多人变成了“吴粉”。 在网络普及、信息横飞的时代,口耳相传的小范围推荐或许更富分众意义。新年伊始,吴鲁芹的名字成为一圈嗜书者挂在嘴边的名字,谈论的是今年上海书店推出的吴鲁芹作品系列。《鸡尾酒会及其他·美国去来》、《英美十六家》、《瞎三话四集》等七部,一时间很多人变成了“吴粉”。

早在上世纪五十年代便因一系列散文作品而为海外华人读者所知的吴鲁芹,毕业于武汉大学外文系,后来在武大、台大等任教,曾策划译介多部中国当代文学作品给英美读者,还与朋友创办文学杂志。他六十年代初期赴美,任教于密苏里大学。教学之余,写下大量篇什,虽然他对自己的文章颇多自谦,却并不妨碍它们的流传,在包括港台地区在内的海外华人读者中声名远播,影响波及白先勇、董桥、余光中等多位名家。这套书的腰封上开列的“董桥、刘绍铭、李欧梵、余光中、陈子善”等名字,不止为炒作壮声势,也意在通过这些内地读者耳熟能详的人物走近吴的文章,起码不至继续错过。

限于种种原因,吴鲁芹其人其文长久被“隔绝”在内地读者视野之外,有限的资料显示,就算在写作圈子里,知道他的人亦不多。作家叶兆言曾有文称,读吴鲁芹是“因为夏志清先生力荐……他推荐说好的东西,总得千方百计找来学习”,素素则是在不知作者为何人的情况下读到吴的文章,“几年之后才知道,那时,已经有了吴鲁芹散文奖好多年,可见吴先生的散文成就之高及其在文学界的地位”。这种情境很容易让人联想起三年前始为内地读者读到的木心,虽然吴鲁芹和木心的文章风格不同,但二人作品在内地流传的遭遇何其相似,不过前者没有陈丹青这样影响力巨大的推手,为更多人读到怕是需要更长的路径。

吴的文章轻松诙谐却不掩深意与精致,看似闲来信笔,实际上凝聚深厚中文底蕴兼及游走西方多年的域外视野。从中国到西方,无论知识结构还是文化背景都反差巨大,这种反差给他的笔触提供了一种感性后的理性,客观而清醒。与此相随的,他的文章也深受英美随笔闲适、旷达风格的浸润。他写东西方文化差异、风俗民情的不同,也写身为学人足迹所到之处的感怀,亦有怀人忆旧的情感流露。尤为值得一提的是,其晚年奔走英美遍访怀特、索尔·贝娄、厄普代克等多位英美文学名家所成的《英美十六家》,书中采用新闻纪实手法,辅以文学性描绘,加之其对英美文学的了解,对于读者借此近距离解读这些名家显得非常难得。

含蓄、精妙的幽默是吴鲁芹文章最令人印象深刻之处。有评论说,吴的散文沿袭着梁实秋、梁遇春幽默隽永的路子,以“哑然失笑”面对世态炎凉与人生无常,这个概括有其准确的一面。需要补充的是,吴的文章虽则幽默,却不刻薄,犀利但没那么愤怒。如他写自己与书的关系,“我之爱书,是若即若离,还不到成癖……手边的钱,若仅够糊口,一定先买大饼,次及典籍”,说文章的妙喻,“文章质地,一如呢绒,有些大衣翻一个面,焕然一新,有的一翻更不成形”。这种幽默充满洞悉世事的洒脱,也有强烈的自嘲意味,但并无多少偏激成分。这也隐隐传递着他看待这个世界、看待纷乱尘世的基本态度,“如果说每人都该自己选一句座右铭的话,那么我的一定是‘打掉牙齿和血吞’”。什么样的人生观自然催生什么样的文章,吴的散文不乏对社会、对政治等宏大主题的折射,可他始终无意就此驻留、深探下去,诚如余光中对此的评价,“吴鲁芹做人向往的境界,是潇洒。他一生最厌烦的就是剑拔弩张、党同伐异的载道文学”。

《鸡尾酒会及其他·美国去来》中《小襟人物》一篇是吴鲁芹作品中少见的短篇小说,可这篇文字或许很能代表他对人生、社会的看法。文中写到的那位“小襟人物”,一生波折颠沛,虽有理想但拿现实没办法,他自况为长褂上的小襟,“谁的长褂没有小襟?没有小襟,袖口破了,用什么来补?这么一剪,多就便!短一寸,短两寸,都不显。没有它,怎成?”在纷纷扰扰的人世间,沉默的大多数人都不过是人生这袭长褂上的小襟,自己内心固然自觉不可或缺,但若真的“短一寸,短两寸”,这世界也不会有任何改变。文中如此这般的苍凉,多多少少亦有几分作者揽镜自照的意思,闪烁在文字后面的无奈与超然交织的滋味不言而喻。

|