|

奈保尔的父亲被人定位为具有幽默感的现实主义作家,类似于吴敬梓和老舍,奈保尔曾谦称自己的幽默感不如其父;但他超越其父乃至许多其他作家的,是善于营造异国情调和灵异氛围,他有吴承恩和蒲松龄那样的怪异的想象力。 奈保尔的父亲被人定位为具有幽默感的现实主义作家,类似于吴敬梓和老舍,奈保尔曾谦称自己的幽默感不如其父;但他超越其父乃至许多其他作家的,是善于营造异国情调和灵异氛围,他有吴承恩和蒲松龄那样的怪异的想象力。

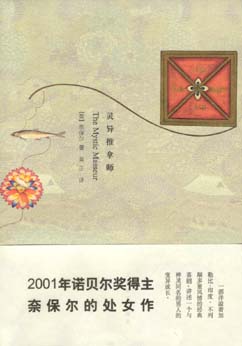

首先请允许我澄清一个事实:《灵异推拿师》并非如坊间传闻——奈保尔的处女作,甚至不能说是他的小说处女作——在写小说之前,他当然写过别的东西,在痴迷于文学的记者父亲的影响下,他从小就喜欢舞文弄墨。《灵异推拿师》是在他大学毕业后第三年即1957年写的,而在大学二年级时,即1951年9月20日,在给家人的信中,他就自豪地说,他的短篇小说“《悼念者》卖了8个几尼”。事实上,《悼念者》才是他发表的第一个短篇小说,或者说,小说处女作。大学期间,他还写了不少其他小说。1952年5月10日,他在写给父亲的信中透露:“迄今为止,我已经写了10篇小说。”(见《奈保尔家书》)他父亲曾从自身写作经验出发教导他要先写短篇,后写长篇,所以这10篇小说中的绝大部分是短篇,其中有一些后来被他自己收进短篇小说集《米格尔街》。《米格尔街》初版于1959年,但里边作品的写作时间要早得多,甚至早于《灵异推拿师》,因此早就有人说,《米格尔街》是奈保尔的“第一部小说”、“第一部作品”(见王志勇:《米格尔街》“译后记”。笔者按,应该说是“小说集”或“短篇小说集”才符合实际)。不过,以书的形式出版的,《灵异推拿师》的确首推第一,正如译者吴正所说,那是奈保尔“发表的第一部作品”,但吴又说那是他“写出的第一部长篇小说”,则又错了。从写作时间先后的角度来说,排第一的长篇小说,还不是《灵异推拿师》,而是奈保尔自己所谓“我的巨著”的《影子侍从》。在1951年9月20日写的同一封信里,他还透露说:“今天上午11点半,我写完了结尾部分;最终打印出来的,是一部有277页的书(常规的书有70,000个单词或210页,所以我的这部略微多了一点)。阿西莫里安博物馆的那位人士读了前面的50,000个单词,认为非常好读。”可见,在上大学二年级时,他就写完了长篇小说《影子侍从》,而且打印出来了,而且给别人看了其中的大部分章节。可见,他并没有对父亲苦口婆心的谆谆教诲言听计从,而是在写短篇小说的同时偷偷写起了长篇。可惜,那部小说至今没有出版——也许早就被作者因悔其少作而毁了吧。看来,要研究奈保尔的早期创作,在细读作为详实的第一手资料的《奈保尔家书》之前,不可轻易下结论。

按摩本是一种极为古老的中医疗法,最早见于《素问》;早在唐朝,太医署里就设有“按摩博士”那样的高级职位,因精通按摩术而荣升为博士,倒是合乎《灵异推拿师》主人公甘涅沙因擅长心灵按摩由神汉而政客的生涯升迁史。按摩,的确很多时候与“推拿”混为一谈;但两者还是有所区别,前者是一种疗法乃至职业的泛称,后者是具体的手法。在传统中医里,有“按摩师”之名,而无“推拿师”之称。况且,书中根本没有涉及到任何具体手法,甘涅沙所施用的,充其量是心理疗法,或者说,心理按摩,更多的是跳大神似的所谓信仰疗法。因此,笔者倾向于把书名译成“按摩师”,而非“推拿师”。

我们的这一国粹不知是何时传入欧洲的,大概是先传到大陆尤其是法国,然后才传入英伦岛国;所以在英文词典里,“按摩”这个词只有法文形式,即massage。英国人像日本人善于玩小聪明,再拿来词根后,按照他们自己语言的文法加了个后缀,造成了给人以英法文混交印象的“按摩师”一词,即massager。奈保尔还是选用了法文词,即masseur,主要恐怕不在于响应法兰西学院的宗旨,即保持所谓法文的纯正,而是为了营造异国情调和灵异氛围。

奈保尔的父亲被人定位为具有幽默感的现实主义作家,类似于吴敬梓和老舍,奈保尔曾谦称自己的幽默感不如其父;但他超越其父乃至许多其他作家的,是善于营造异国情调和灵异氛围,他有吴承恩和蒲松龄那样的怪异的想象力。

奈保尔是英籍印度裔特立尼达作家,特立尼达作为他本人生长的故国,给他提供的是物质环境的场域资源,而印度给他提供的是精神环境的文化资源。那样的场域资源和文化资源都跟英国迥然不同,而且在理性的过分理性的英国人看来,不仅具有异国情调,甚至具有灵异氛围。更可贵的是,奈保尔对这些写作资源进行了巧妙的处理,从而更深刻地刻画人物性格、更犀利地批判人性弱点。

|