|

南宋建安年间,一个名叫魏庆之的读书人,在种菊兼赋诗的隐逸生活之余,完成了一部诗话集子,上自《诗经》《楚辞》,下迄南宋诸家,都被他整理品评了一番。因其“古之论诗者多矣,精炼无如此编,是知一字一句皆发自锦心,散如玉屑,真学诗者之指南也”,故命名曰《诗人玉屑》。 南宋建安年间,一个名叫魏庆之的读书人,在种菊兼赋诗的隐逸生活之余,完成了一部诗话集子,上自《诗经》《楚辞》,下迄南宋诸家,都被他整理品评了一番。因其“古之论诗者多矣,精炼无如此编,是知一字一句皆发自锦心,散如玉屑,真学诗者之指南也”,故命名曰《诗人玉屑》。

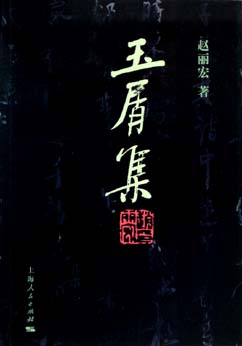

对于散文家和诗人赵丽宏来说,700多年后再看这部诗话,尤觉“玉屑”二字用得极好,“想象一下,一把雕刀,滑过润洁的玉石,刀锋下,溅起晶莹的碎玉,如雪,如丝,一缕缕,一片片,在阳光下飞舞,飘扬,虽只是闪烁于片刻瞬间,却可以长久漾动于心头,那奇妙的清亮莹光,可以驱逐浊思,照亮幽暗的心谷。读古诗,当然可以用现代人的眼光,欣赏的触角和情感的波动,若能如刀锋琢玉,滑过古人智慧艺术的诗句,溅起片片玉屑,何其美妙”。于是就有了赵丽宏的《玉屑集》。

《玉屑集》本是《新民晚报》“夜光杯”副刊每周四的一个中国古典诗词品读专栏,集腋成裘,终于集结成书,收录了赵丽宏50篇诗论,另外的50篇结集成《玉屑二集》,即将面世。作者自己说:“第二集与第一集不尽相同。涉及的题材更加广泛,例如对边塞诗的品评就是《玉屑集》中所没有的,我更关注一些反战的作品,比如李白的《战城南》、卢纶的《塞下曲》、杜甫的‘三吏三别’和《兵车行》等,它们更有气势,更恢弘,也更苍凉。除此之外,我还更多地运用了自己在西方诗歌与音乐上的知识,在古诗品评中融入了新的领悟。”

也许很多读者都有这样的疑问,以现代诗歌和散文著称的赵丽宏,怎么忽然对中国古典诗词发生了兴趣?赵丽宏自己解释:一直以来,我就对这些从儿时起就耳熏目染的古典文学很感兴趣。其实,现代诗歌和古典诗歌有很多都是相通的,现代诗歌的情感,包括很多观念,古人都曾有过,也曾在古典诗词里出现过,所以古今诗歌并没有‘隔’的感觉。当年,波德莱尔看到中国诗词后非常喜欢,惊叹说,它们都很现代,一点都不显衰老。中国当代优秀的作家,特别是诗人都对传统文化有很好的继承,如果不去继承和学习,是不会走得太远的。唯一让人感慨的是,古人用那么少的字就能表达出那么丰富的意蕴来,这是今天的诗人所做不到的。”

熟悉赵丽宏的人都知道,他是一个热爱西方文化的人,有着深厚的西方文学造诣,他喜欢听西方交响乐,鉴赏西方绘画、雕塑和建筑,略显拥挤的家里摆放的钢琴也是他多年的喜好,这些都养成了他宏阔的文化视野;熟悉赵丽宏的人还知道,赵丽宏也是一个热爱中国传统文化的典型文人,从为中国传统节日法定假日奔走鼓吹,到坚持多年的书法与国画的研习,以及他身上温文儒雅的文人气质,处处透露着中国味十足的文化气息。在赵丽宏眼中,中国文化和西方文化并不冲突,反而可以相互应证和启发。这在他的《玉屑集》中也不时流露出来,他评读李商隐的《锦瑟》说:读李商隐,“还是不求甚解为好……这就像现代人听德彪西,不同的人,尽可以根据自己的理解和心情欣赏他行云流水般的音乐,怎么理解,都是美妙的精神漫游。”

赵丽宏的传统文化修养在《玉屑集》一书中得到了充分的展示,书中除了50篇古诗词品读,还收录了他的2幅国画,13幅书法作品,以及与年轻画家戴未央合作的15幅水墨国画,为《玉屑集》增色不少。赵丽宏告诉笔者,他写书法的“历史”可以追溯到年轻时崇明岛插队帮村里写毛主席语录。1992年,他开始使用电脑以后,发觉自己写字的机会越来越少,于是有意识地多写毛笔字,对书法爱好日益俱增。他的画画生涯也始于插队时期,当时是给老乡们的灶头画画,画山水风景、花鸟鱼虫,他的这些灶头画,至今还被当地农民保存着。前些年举办作家手稿展,很多人对赵丽宏在文稿上的随手涂鸦颇为惊叹。《玉屑集》中的每幅诗画上,都有一枚刻着“心迹双清”四字的印章,这方闲章亦可见出他的性情。

与诸多诗词品读不尽相同,构成《玉屑集》的,是朴素的语言、真挚的情感、高雅的趣味,可说文如其人,这也应了赵丽宏一贯的写作态度——真诚。赵丽宏曾经说,写好散文应该具备三个要素:情、知、文。情,即真情、真诚、真实,这是散文的灵魂。《玉屑集》体现了他一贯的创作态度。

|