|

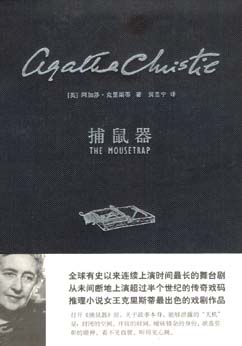

2007年8月,“侦探推理女王”阿加莎·克里斯蒂剧作《捕鼠器》,由上海译文在国内首次出版。而人民文学出版社也经英国阿加莎·克里斯蒂经纪公司首次授权,接连推出了《东方快车谋杀案》、《尼罗河上的惨案》、《阳光下的罪恶》、《空谷幽魂》、《古墓之谜》等中文版本,人文社版的“阿加莎·克里斯蒂侦探推理系列”到2007年底将出版32种。2007年6月1~9日,由姜涛导演,林奕、童歆等联袂演出的《捕鼠器》全新公演。 2007年8月,“侦探推理女王”阿加莎·克里斯蒂剧作《捕鼠器》,由上海译文在国内首次出版。而人民文学出版社也经英国阿加莎·克里斯蒂经纪公司首次授权,接连推出了《东方快车谋杀案》、《尼罗河上的惨案》、《阳光下的罪恶》、《空谷幽魂》、《古墓之谜》等中文版本,人文社版的“阿加莎·克里斯蒂侦探推理系列”到2007年底将出版32种。2007年6月1~9日,由姜涛导演,林奕、童歆等联袂演出的《捕鼠器》全新公演。

这一系列有关阿加莎·克里斯蒂的出版与演出,无疑更带来了一种持续不断的阅读风潮。阿加莎·克里斯蒂的魅力缘何如此的长盛不衰?本报约请了恐怖悬疑文学研究专家兴安,以及翻译了阿加莎·克里斯蒂众多作品的黄昱宁先生进行了分析与解读。

让每个人都可能成为大侦探

读者喜欢一部小说,无非是喜欢其中的人物或者故事。阿加莎·克莉斯蒂(Agatha Christie)小说的魅力就在于此。她小说中的人物和故事绝对超越了同时代的其他推理小说家。一般的推理小说很少注重人物的塑造,而多关注故事,人物不过是故事中的过客,故事讲完了,人物也随即消失。克莉斯蒂小说中的人物与故事不可分割。比如在她的小说里,如果没有波洛和马普尔这两个可爱的一男一女,我们就无法喜欢她的小说,甚至她的故事都无法进行下去。波洛侦探的潇洒与机智,马普尔小姐的细心和敏感给我们印象最深,以至我们相信他们是活在现实中的人物。尤其是马普尔小姐,她热爱和熟悉身边的生活,并直觉地观察它。她经常说的两句话:“表面现象是不可靠的”和“留意你的第一印象”。这些话极其朴实和睿智,这既是她的探究案件的出发点,也是她的人生观。虽然她推理的方式有些琐碎和女人气,甚至可能被专业侦探视为业余和可笑。但正是因此,她能使每个读者都参与其中,甚至可以把马普尔当成自己,对案件进行细微的观察与分析,从而揭开一个又一个悬念和真相。

克莉斯蒂的小说没有那些故弄玄虚的东西,更少有变态血腥的内容。她的人物与故事、对话和场景与我们的生活是非常贴近。所以,我可以这样说:读了克莉斯蒂的小说,我们每个人简直都有可能成为大侦探。这或许就是她小说受这么多的读者欢迎的原因。

《捕鼠器》:荒谬、煎熬与戏弄

《捕鼠器》原来是一个短篇故事,叫《三只瞎老鼠》。1952年改编成舞台剧《捕鼠器》在伦敦首演。

这是个非常神秘的故事,与克莉斯蒂以往的“网状缠绕”式的写作手法不同,她不是过早地让读者或者观众介入到戏剧之中,而是给你设置了几个可怕的悬念和场景,让你摸不着头脑。而最关键也是最绝妙的是,让在场的人重新扮演一遍谋杀前的那一刻,这种荒谬的安排让人物和观众不得不同时受到煎熬和戏弄,并且感到时空和人生的荒谬。这是克里斯蒂超越自己推理小说的一个作品,它形式上是恐怖的,内容上又是荒诞的。它不是建立在理性的侦探小说之上的,而是来自作者内心的对人生和世界的瞬间灵感和发现。所以,在有人问到这部戏剧成功的原因时,克莉斯蒂得意地说:“人们总问我是什么造就了《捕鼠器》的成功。除了这个明显的答案:‘幸运!’之外——这是幸运,我可以说至少90%的幸运——我唯一能给出的答案就是这里有些东西是适合几乎所有人的:不同年龄和不同品味的人都能从中得到乐趣。”(见《阿加莎·克莉斯蒂自传》)

她的小说是一个艺术品

可惜的是阿加莎·克莉斯蒂的小说,对中国推理悬疑小说的创作基本没什么影响,尽管她受到众多普通读者甚至是不少严肃作家的追捧。作家格非、马原、王安忆等都是她的忠实拥趸,王安忆还专门写过一本叫《华丽家族》(安徽文艺出版社,2006年11月)的书,论述克莉斯蒂的小说。我们知道阿加莎·克莉斯蒂的小说系列最早在国内,准确的说是在大陆出版的版本是台湾作家三毛推荐的,大约是上世纪80年代末。那个时候,国内还没有私人侦探这个职业,破案基本上是上级领导指挥,公安人员协作,体现集体智慧,杜绝个人主义。没有产生侦探的环境和土壤,我们的小说创作当然也就不可能出现真正的侦探作品。另外,克莉斯蒂的小说早已经深入人心,加上她无可争议的经典性和故事的程式化,借鉴或模仿她的小说是非常有风险的,搞不好会给人以笑柄。所以,我们只能将她的小说作为一个艺术品,一份文学遗产,有距离地欣赏并对其表达敬意。

|