|

打捞电影书的春光 打捞电影书的春光

开春以后的影市不怎么有声势,只有一堆不怎么知名的国外小片假装打成一片热闹,间或一两个国产片夹杂其中,就孤苦伶仃几至无人问津,和这大好的春光比着,无端生出几分凄凉。不过关于电影的书倒是一本接着一本,以满足电影青年们永远嗷嗷待哺的双眼。

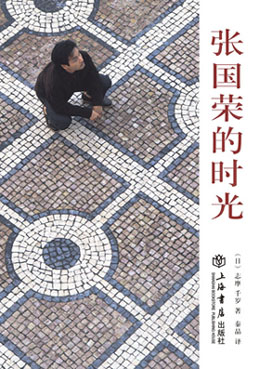

从年前朱天文的《最好的时光:侯孝贤电影记录》到江苏教育出版社的“电影馆”系列《科恩兄弟的电影》、《电影演员》和《日本电影导论》,再到年初两本相当高深的《希区柯克与特吕弗对话录》和齐泽克的《不敢问希区柯克的,就问拉康吧》等等,让人目不暇接;人民文学出版社的“电影眼”系列最近又出了《欲望电影:阿尔莫多瓦谈电影》;在张国荣去世四周年之际,一本由日本人撰写的《张国荣的时光》也适时问世,与之差不多时间上市的还有《香港电影金像奖帝后列传》,加上之前出版的《香港电影新浪潮》和《台湾电影三十年》等,华语电影的书也是琳琅满目了。浏览书名,彼此之间虽无联系,各有其天地和追随者,但比较吸引人的是,侯孝贤、阿尔莫多瓦、张国荣竟都是心头所好,在春日的下午,用文字的方式阅读电影,仿佛是在打捞银幕上流泻而出的电影春光。

欲望阿尔莫多瓦

阿尔莫多瓦的电影总跟欲望有关,因此他自己成立的制作公司也取名“欲望电影公司”。《欲望电影》用阿尔莫多瓦本人的话语,来回顾他的电影生涯。这本书和之前电影馆出的《佩德罗·阿尔莫多瓦》结合在一起看,很有意思,因为后者是他人对阿尔莫多瓦电影的分析与透视,而《欲望电影》则是阿尔莫多瓦本人的讲述,两个角度截然不同。他者的目光较为审慎和深入,可以提供一些你之前观看他的电影未曾意识到的角度,而自我的表述则可以带领读者进入一个更为个人化的空间,相比之下,我更爱看阿尔莫多瓦本人的讲述,既可以了解到他本人说话的方式,又往往有一些电影里留下印象的细节,会在他的描述中重现当时的用意和过程,这种令你恍然大悟的感受仿佛再一次丰富了他的电影的魅力。

给我留下深刻印象的一段话,是阿尔莫多瓦解释“时间”在他的作品里的分量的:“我从小就对时光着迷……这与我变老无关,而是与我想在时光中留下点东西,做些与时间有关和发现时间关系的事情有关。几年前,我在居住的房间中,在宽大的走廊里已经开始留下我所做过的事情的痕迹,书籍、唱片、影片,我不想把它们变成一个概念作品,但这个走廊已经变成一种时光的隐喻:人们沿着它走,可以看到我的工作节奏和坐标。”从1980年推出处女作《佩比、路西、邦及其他不起眼的姑娘》,到2006年的《回归》,阿尔莫多瓦至今一共拍摄了16部长片,在阅读此书时,我觉得自己仿佛行走在那个隐喻着时光的走廊里,心头重温着阿尔莫多瓦电影的轨迹。触摸到那一部部熟悉的电影的名字时,感到这种回顾是如此令人感动,因为那意味着电影最原始的力量一直积聚在某处未曾消散,在时光过去之后,那些声光画影仍然可以带给你当时的感动。

1999年阿尔莫多瓦拍出了他的集大成之作《关于我母亲的一切》,在他忙于世界各地宣传时,母亲病危。在母亲去世之后,阿尔莫多瓦写了一篇《我母亲的最后一个梦》,文章的动情让我想起了他的电影里最令人难忘的两个瞬间:一是《关于我母亲的一切》里,佩妮洛普·克鲁兹遇见她患了老年痴呆的父亲,父亲认不出她,而父亲身边的狗却能辨认出她;二还是佩妮洛普·克鲁兹,在《回归》里动情歌唱的片段,母亲在屋外的车里听着她歌唱。很难说艺术的力量是不是共通和必然的,这两个瞬间在我内心形成的冲击力,和我在看到这篇阿尔莫多瓦回忆母亲的文章时产生的内心情感是一致的。阿尔莫多瓦的人生和他的电影之间的关系,或许可以让我们了解到更多电影和真实的人生之间的关系,导演在人生里体会到的那些值得珍惜的感情,会传递到他的电影里,成为不会消失的动人瞬间。

4月的张国荣追忆

确切地说,志摩千岁写的《张国荣的时光》和电影的关系不大,主要是回忆和张国荣一起工作的时光,对他的个性和为人的认识。这本书之前有日文版和港版,而今有了内地版。内地版和港版在外形上区别不大,除了文字横竖的排版方式不同外,两版的译者也不同,内地版是由内地的荣迷翻译的,但在内容上不会有太大不同,只是两地的表达方式略有区别。

|