|

很多年以前,有一个意大利人名叫伽利略,通常他被认为是第一位近代科学家。不过,与好多人通常所认为的不同之处在于,当伽利略凝望夜空的时候,这位科学家在他对自然的理解中也为上帝留出了位置。他还说过一句著名的话,他说自然这部大书是用数学的语言写就的,于是上帝从此就当上了数学家。200多年后,美国第一位职业女性天文学家米切尔说:“每个表达自然定律的公式,都是赞扬上帝的一首圣歌。”上帝因此坐稳了数学家这个位子,然后一直坐到今天。 很多年以前,有一个意大利人名叫伽利略,通常他被认为是第一位近代科学家。不过,与好多人通常所认为的不同之处在于,当伽利略凝望夜空的时候,这位科学家在他对自然的理解中也为上帝留出了位置。他还说过一句著名的话,他说自然这部大书是用数学的语言写就的,于是上帝从此就当上了数学家。200多年后,美国第一位职业女性天文学家米切尔说:“每个表达自然定律的公式,都是赞扬上帝的一首圣歌。”上帝因此坐稳了数学家这个位子,然后一直坐到今天。

上帝是数学家,这话怎么听怎么都透着自信。可不是吗?从伽利略以数学的语言将他那些精妙的思想实验呈现出来开始,数学与物理走过了相互成全的数百年;但还不止物理学,现代科学的各个分支几乎都能找到数学的影子。这样的大获全胜,除了数学之外,旁的学问大概只有羡慕的份儿。但是转念再一想,这句话里怎么听又怎么都透着无奈。“为什么自然界中的大多数基本规律都可以如此便利地写成方程式?为什么那么多的定律可以被表示为一个绝对的规则,以致两个表面上看来是无关的量(方程的左边和右边)恰好相等?……”当一位名叫格雷厄姆·法米罗的英国人把这样一些问题抛出来的时候,我也和他一样陷入了疑惑。据我所知,同样正在或曾经疑惑于这些问题的还有数百年来世界上思想最深邃的那些人,而答案却总是不尽人意。于是,便只好将这件事儿托付给了上帝他老人家;于是,上帝他老人家在数学家这个位子一坐就是几百年,笑看着人们对数学的思考,看到了今天。

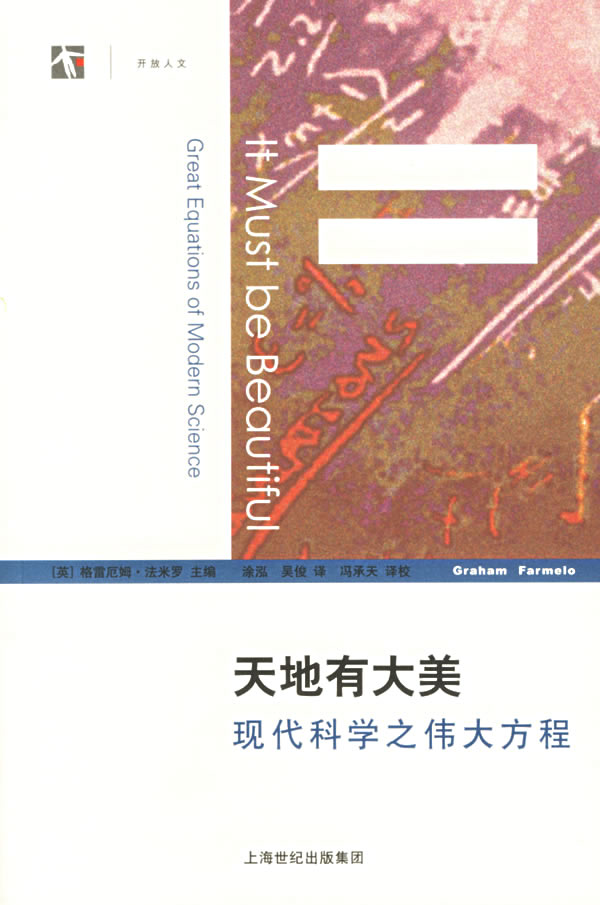

这件事给我们的启示是,对自己搞不明白的问题其实可以暂时搁置一边,该忙啥忙啥去。格雷厄姆显然对此有着深刻的领悟,因此,尽管他也对这样谜一般的问题心存疑惑,但手底下却也没闲着。作为伦敦科学博物馆科学传播主任的他集结了欧美和他同在一个圈子里的11位大腕级人物共同完成了一本名叫《天地有大美》的书。这本书所着意表现的是,自1900年以来数学在科学的各个交叉领域中的重要性。按照主编所言,“科学的诗意,在某种意义上讲,是体现在它的伟大方程之中的”。照我的理解,这句话至少包含着这样两层涵义:其一,方程使科学与美之间发生了关联,虽然这可能不是惟一的途径;其二,正如必须进入文本方能领略文学之美,谈论科学之美亦不可空对空。仅就这一点而言,方程之于科学之美正对应于文本之于文学之美,将“美”从抓不住的云上扯回到地上,变成可感知的有形之物。为了实现这一目标,此书选取了当代最杰出的科学理论中11个伟大方程,从历史到应用,从写下这些方程的人到这些方程所揭示的因果关系,作者们不疾不徐的讲述如同剥开一只只“完美的洋葱”——谁能说剥洋葱不是一项艺术呢?

不过,若论科学与艺术的相遇,大概又得追溯到那位曾经对着镜头吐舌头的爱因斯坦。爱因斯坦的大公子汉斯曾说,他老爸的性格“与其说像我们通常认为科学家应有的那种性格,倒还不如说更像艺术家所具有的那种性格。例如,他对一个好的理论和一项做得好的工作的最高评价并不是依据其正确性和精确性,而是其优美性”。而在这本书里,与爱因斯坦有关的方程则占掉了前三章的篇幅。科学是用同一的数学语言写就的,但是科学家个人的审美取向却可能影响其对个人科学工作。爱因斯坦在这方面可谓声名远播,大概也不需要我再多言。但是以审美取向影响科学工作又不独爱因斯坦一人,比如同在上个世纪的科学界搅动了一池春水的另一位性情中人。

薛定谔,当开始讲述他的故事的时候,英国科学史家阿瑟·米勒不仅为这章写下了一个很有些暧昧的标题“情欲、审美观和薛定谔的波动方程”,而且开篇即援引薛定谔好友的回忆说“他在生命中的一次姗姗来迟的情欲大爆发中完成了他的伟大工程”。读到关于薛定谔的章节时正是晚春的傍晚,大概是身边暖暖的风或者是刚刚割过的青草香让人沉醉,读着的时候我就一直在想,关于他的故事大约都应该发生在春天了。按照米勒教授的说法,“薛定谔在他的整个一生中从来没有过一个亲密的男性朋友。他嗜好矫揉造作的东西,这就使他对服饰别具慧眼,也使他对于女性的浪漫热情火上加油”。这位浪漫的物理学家如此的秉性也影响了他的科学工作吗?大概是吧。

|