|

展现古代女性活动空间的画面中总会出现屏风、卷帘等隔断元素,暗示着无处不在的男女权力关系。从小小的闺阁天地扩展至院墙之外的园林山水,这其中有着的突破意义。尽管女性能够游山玩水,但她们并非山水的主人。从“闺阁”到“庭院”和“郊野”,如何解读女性的生活空间?下文选自蔡琴《她们:中国古代女子图鉴》(有删节)。

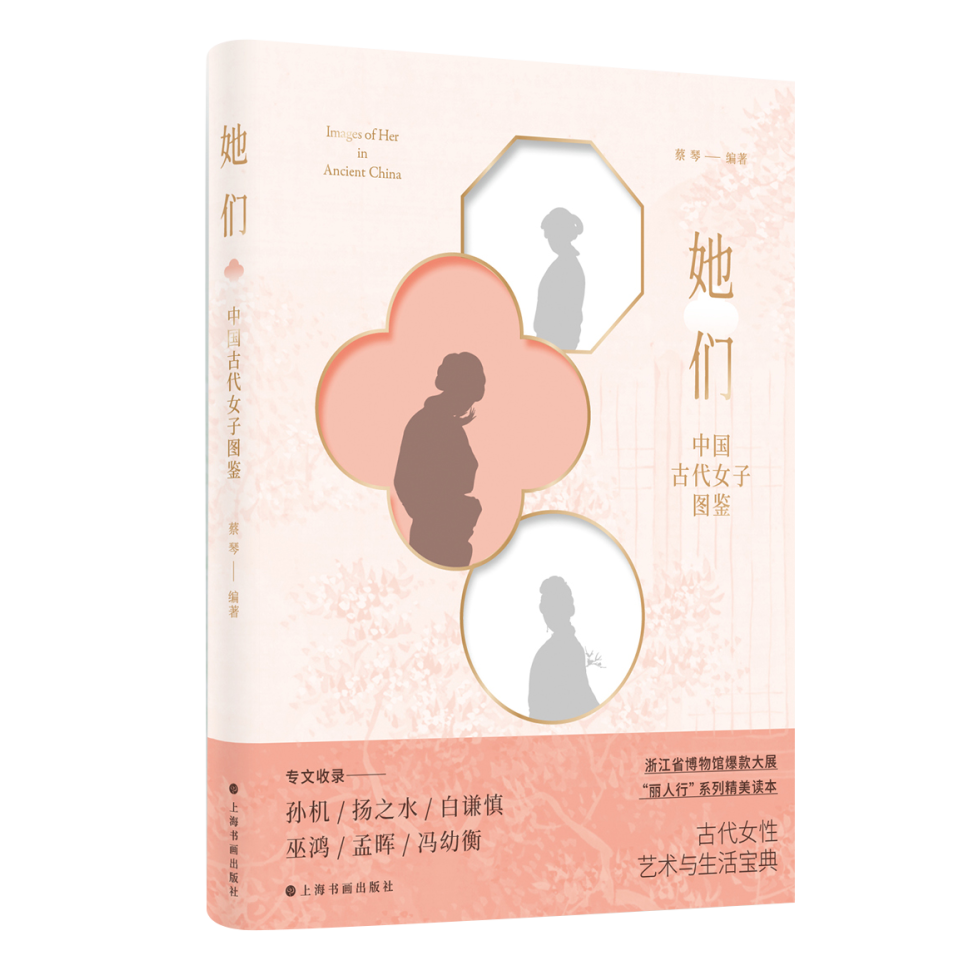

《她们:中国古代女子图鉴》

蔡琴 编著

上海书画出版社

2023年11月

定价:168元

古代女性的生活空间

文/蔡琴

巫鸿讲,所谓的女性空间是指:“被认知、想象、表现为女性的真实或虚构的场所。”它是由女性日常所处的场景、使用的器物以及女性自身活动共同营造而成。

古代女性的生活空间主要通过文学作品和绘画作品呈现,相对于文学作品中创造的女性空间,绘画更为直接和具体,也更容易引起人们的联想。绘画不仅以其特有的艺术风格展现了中国古代女性形象,更将女性置于各种场景,生动地建构了古代女性生活的各个面向。男女有别、男尊女卑的纲常礼教都在女性日常的生活空间中得到了直接表达。

男性文人十年寒窗,求得功名,从私家书斋到朝廷公堂,由私域空间向公共空间扩展。闺秀才媛则从原生家庭的闺阁到夫家的闺阁,被划归于“内”的范畴,正所谓“正位于内”的女教规范。我们从古代女性图像中可以看到,这一教条彻底将女子围困于狭窄的空间之中。

在中国的传统文化中,未婚女子的住所称作“闺房”,青春少女在这里坐卧起居、修炼女红、研习诗书礼仪。闺阁生活是女子一生中极为重要、最为温馨和美好的阶段。古人又把“闺房”称作“香闺”,把青春少女唤作“待字闺中”,更是不吝笔墨地创作了大量诗词歌赋来描绘闺阁情趣。

中国名著《红楼梦》中就细致地描写了几位女子的闺房:秦氏的闺房香艳奢侈,林黛玉的闺房清雅充满书香气,薛宝钗的闺房如雪洞一般表现出女主人淡泊冷漠的性格。《红楼梦》还描写探春的闺房:“三间房子并不曾隔断。当地放着一张花梨大理石书案;案上垒着各种名人法帖,并数十方宝砚。各色笔筒笔海内插的笔如树林一般。那一边设着斗大的一个汝窑花囊,插着满满的一囊水晶的白菊花。西墙上当中挂着一大幅米襄阳《烟雨图》,左右挂着一副对联,乃是颜鲁公的墨迹。

绘画作品中,如苏州博物馆收藏的清代费以耕的《仕女册》的第一开,描绘了水边的闺阁内,一位身穿紫色衣服的女子,倚坐在案边。案上烛火摇曳,依次摆放着笔墨纸砚。她提起毛笔舔了舔墨,却未想好如何下笔,只得停在空中,凝望着窗外发呆。只见窗外一树树梨花在夜色下疏影婆娑,不远处,泉石翠竹在水面的雾气笼罩中若隐若现。不知仕女想写下的是这清幽的夜色,还是内心的思绪?

中国古代的住宅空间遵循着“辨内外”的原则:以中门为界,将住宅分隔成“内”与“外”的空间,将 “女”“男”分别与“内”“外”相联系,设置“女正位于内,男正位于外”的纲常规范,并将这一规范提升至“合天地之大义”的高度。

所谓“中门”,一般是指内院与外院或内室与外室之间的门。例如,在北京传统四合院住宅中,垂花门位于院落的中轴线上,将住宅分为内外两部分,垂花门实质上是四合院中的“中门”,也称为“二门”。为了保证内宅的隐蔽性,在垂花门后檐柱处常设门扇,这道门被称为“屏门”。除了需要举办重大的家族仪式,其余时间屏门都是关闭的。

古代女性活动空间应以“中门”为限,深居内闱,不可外出闯入男性的领地,否则便是违背妇道、不合礼制要求,即所谓“妇人无故不窥中门”“莫窥外壁,莫出外庭”。在宋代的《文姬归汉图》中,蔡文姬流落至南匈奴十二年后回到家乡,宅院中的女性早已聚集在前院中门处迎接,但她们仍不敢跨出院门一步。

在女性群体内部,对未婚女性的空间限制更为严格, 未婚女性的闺房设计具有极高的隐蔽性和私密性,用来严格约束所住之人,以达到“养在深闺无人识”的目的。这些待字闺中的少女们终日被藏在闺房中,只能学习女红,看书、绘画、弹琴。百无聊赖之时,也只能透过闺中小窗向外瞭望,或倚着美人靠凭栏寄情,观赏内院风景。例如,在明代戏曲家汤显祖《牡丹亭》中,杜丽娘作为理学传家南安太守的女儿,从小被森严的礼教限制在深闺绣阁之中,不能自由行动、与外界隔绝,居然不知道自家后院还有个大花园。

即使是在女性狭窄的活动空间―内宅之中,如后院、 内室、闺房、绣楼等,其空间自由也进一步地被特殊的建 筑构件、装饰手法所限制,比如屏风和卷帘。

|