|

日前,第31期光启读书会在线上举行,围绕康昊老师的新作《神风与铜钱:海岛日本遭遇世界帝国1268—1368年》展开主题讨论。

本次读书会由上海师范大学日语系副教授刘峰主持,澳门理工大学人文及社会科学学院副教授马光、浙江工商大学东亚研究院讲师王侃良、中国社会科学院古代史研究所研究员乌云高娃、南京大学历史学院副教授陈波、上海师范大学世界史系特聘副教授康昊、复旦大学历史学系青年副研究员商兆琦出席并参与讨论。

文字整理:光启读书会 吴星皞

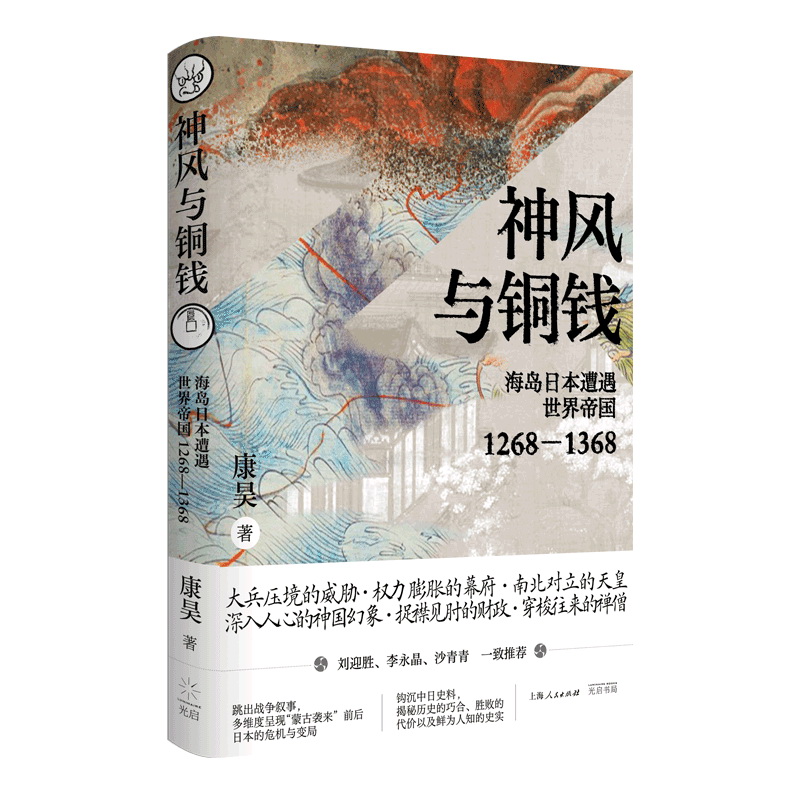

《神风与铜钱:海岛日本遭遇世界帝国1268—1368年》

康昊 著

定价:59元

上海人民出版社·光启丨2022.9

跳出战争叙事

多维度呈现“蒙古袭来”前后日本的危机与变局

钩沉中日史料

揭秘历史的巧合、胜败的代价以及鲜为人知的史实

内容简介

面对蒙古帝国的战争威胁,日本竟以不答复、不来往、不允许使节进京的高冷姿态回应。震怒之下,忽必烈两次发兵远征东瀛,却遭遇海上风暴,大败而归。日本将此风暴称为“神风”,这如何影响了日本人的世界想象和自我认识?

尽管两国遥相对峙,海上贸易热度竟超过唐宋时期。作为压舱物抵达日本的铜钱,为何让官民趋之若鹜?不畏风险、渡海求学的禅僧,归国后对日本文化产生了哪些影响?

与此同时,权力扩张的镰仓幕府,在战后加剧的国内危机中一步步走向崩溃。继起的室町幕府与天皇明争暗斗,权势地位渐趋逆转。日本进入动乱频仍的南北朝,李氏王朝崛起于朝鲜半岛,元亡明兴实施海禁,东亚国际秩序又将何去何从?

以海洋视角重新审视元日关系,环环相扣的历史联系一一浮现。

读书会伊始,康昊老师首先补充强调了《神风与铜钱:海岛日本遭遇世界帝国1268—1368年》中未明言的禅僧视角。

元代到访中国的僧人规模空前庞大,他们到中国后发现江南地区禅宗文化兴盛,于是拜江南禅僧为师,并得益于元的统一在中国各地活动。入元僧回国后,便构成了横跨东亚海域、辐射高丽和日本的元代江南禅宗文化圈的一环。

日本的五山禅林视自己为江南禅宗的组成部分,彰显了自身国际性的面向。日本入元僧凭借着自身的文化特别是汉文能力和出身,进入室町幕府担任外交机关的官职,成为元日往来的中介。

日本南朝割据的怀良亲王在接受明朝册封时战败逃亡,明朝使者便是借助于国内僧侣和留学僧的人际网络联系到了将军足利义满,完成了一次外交联系。禅僧们在一百年间扮演了重要的角色。

马光老师从通俗类读物写作视角对本书进行点评。本书文笔优美,论点有依有据,为读者提供了主流观点外的合理解释,并配置了详细脚注、谱系图和九州岛地图,清晰明了,方便普通读者进行理解,另外也对海洋史、疾病史、情报收集等学术前沿有所关注,做到了通俗类与学术类的结合,难得可贵。

王侃良老师从元日互动的全球史视角探讨了蒙古袭来对日本武家政权从特殊事态转变常设机构的影响。王侃良老师进一步提到禅僧直属于幕府的职业文官角色,明朝非国家使节不能贸易的政策所催生的职业外交官一般由禅僧来担任,他们的职能活动也包括就贡物的价格与明朝进行协商。同时五山体制下的东西院禅僧分别研究学问思想和负责经营寺院等经济农耕活动,这些禅僧在担任文官时也把自己的技术、科学方法手段推广到全国,更深度地参与到国家民生治理中。此外王侃良老师还提到了禅宗的日本世俗化。室町时代其实有大量的五山禅僧出自于守护大名甚至国人领主家族,中下层武士的次男、三男很多时候会选择剃度以实现自己的理想,因此禅僧作为武家政权成熟化的标志之一,与领主一体共生,有机会参与到从国家到地方的世俗事务管理中去。最后王侃良老师推荐了由康昊老师翻译的《中世日本的内与外》以及康昊老师的日文著作《中世的禅宗与日元交流》。

乌云高娃老师从中国史与世界史的对话角度肯定了本书的贡献,中国史方面的元日交流研究受困于资料有限和对日本的薄弱认识,能从本书有所受益。乌云高娃老师补充了倭寇侵袭高丽与蒙古来袭的关系,双方最初通过高丽人建立了第一印象,忽必烈也希望通过高丽人与日本建立外交关系。蒙古袭来也对高丽、日本物质文化产生影响,制弓、造船、助粮活动加重了高丽的负担,蒙古军队因饮食习惯宰杀耕牛也对高丽的农业生产和日本的庄园造成较大的影响。日本对蒙古来袭的回应也留下了一系列遗迹和文化材料,如九州岛沿海的石头堡垒、敌国降伏祈祷仪式和作为图像资料的蒙古袭来绘词。元日之间物质交流也留下了水下遗迹,如近几年发掘的新安沉船便反映了当时的铜钱私贸易。

|