|

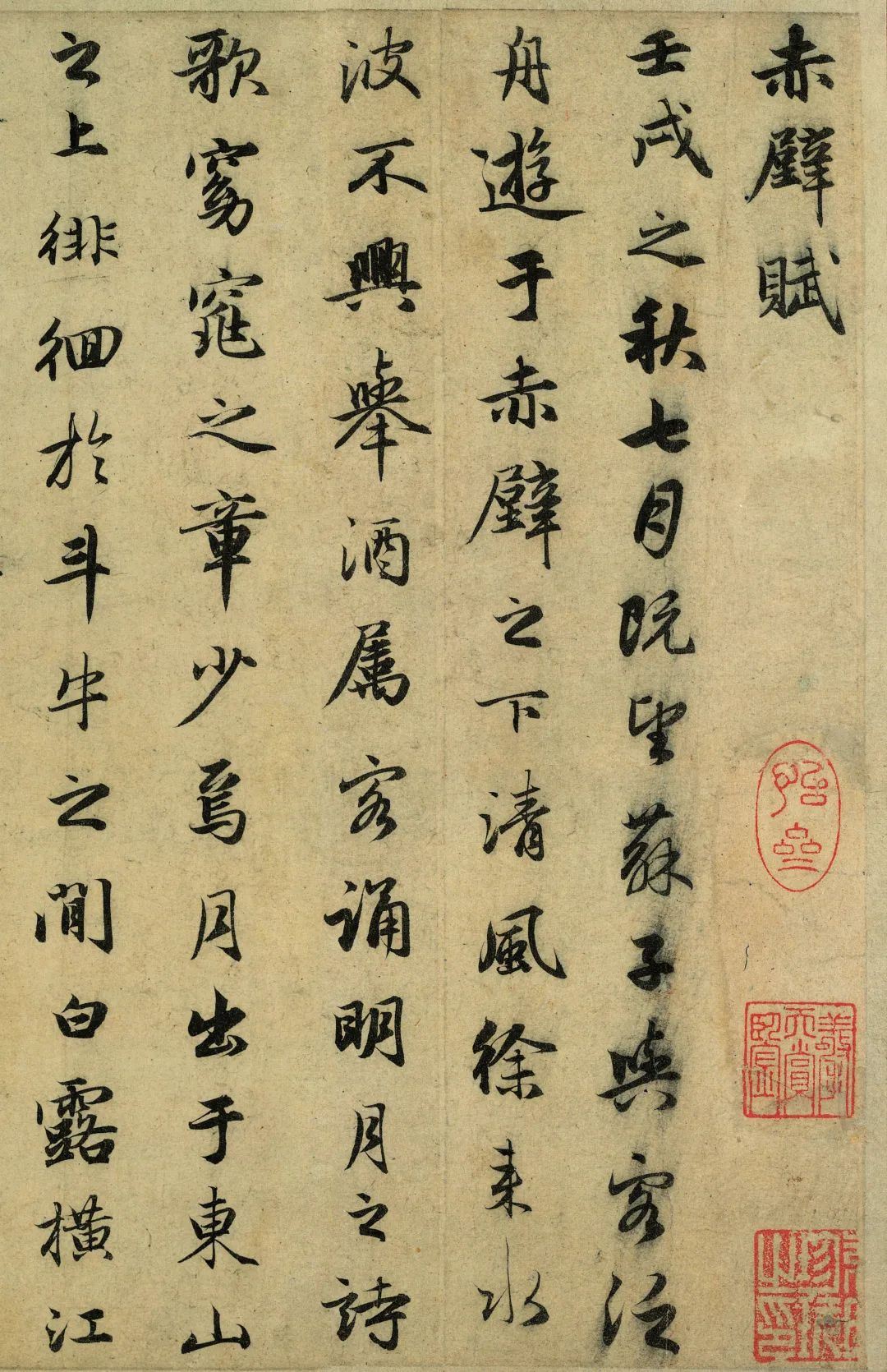

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵“明月”之诗,歌“窈窕”之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗、牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之,其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非曹孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿。驾一叶之扁舟,举匏尊以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也。盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎?且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭。是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

客喜而笑,洗盏更酌。肴核既尽,杯盘狼藉,相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

陈祖美鉴赏

此篇作于宋神宗元丰五年(1082)阴历七月十六日。这是“乌台诗案”之后,苏轼被贬到黄州的第三个年头。

北宋元丰年间的黄州是长江边上的一个荒僻小镇。初来乍到时,苏轼曾发出“黄州真在井底”的哀叹。在这里五年之久,虽说苏轼的处境一直未见好转,但其心态前后几有天壤之别,正如他在《次韵答元素》一诗的末句所云:“已将地狱等天宫。”对于这种变化,有论者也曾提到系受庄子影响所致。今天,在我们对庄子和苏轼有了较多一些了解的基础上,是否可以这样说,苏轼在其政治前景十分黯淡之时,对人生的态度,却由悲观失望逐渐转变为由衷的乐观开朗。这一方面是与其参禅修道、著书立说有直接关联;另一方面是其私生活的苦中有乐,这主要是指苏东坡与王朝云的情爱结晶已露端倪——小名幹儿的幼子正是这段时间坐胎降生的,这对年近半百的苏轼来说是多大的欢乐和希望!矛盾和碰撞往往能够迸发出耀眼的文学火花。元丰中后期,苏轼的外部生存空间与内心世界的巨大差异,是他在短短几年之内,诗词文赋以及书、画等等多种文艺样式,均达到登峰造极的重要前提,也是《前赤壁赋》写作的时代和心理背景。

在对苏轼作品的赞语中,有“密州三曲月经天”(“三曲”指《江城子·十年生死两茫茫》《江城子·老夫聊发少年狂》及《水调歌头·明月几时有》三首词)和“三咏赤壁成绝唱”之说。“三咏赤壁”则指《念奴娇·赤壁怀古》词、《前赤壁赋》和《后赤壁赋》。这里只对《前赤壁赋》试加评析:

从中国文学史上看,受到庄子影响的诗人作家大有人在,在文学名人和大家之中,虽然阮籍、陶潜、李白等都曾深受庄子思想艺术之沾溉,但在美学上,极力推重庄子的自然天成之说者,恐怕只有苏轼。而《前赤壁赋》则堪称学《庄子》、用《庄子》和提升《庄子》的典范之作。

《前赤壁赋》写的是作者对于人生和宇宙的俯察、思考与领悟,表现了作者亲近自然、享受自然,不以得失为怀的旷达胸襟和高洁纯净的心灵世界。这一切无不是似曾相识的“庄子哲学”。在表现手法上,庄子对于看来颇为玄虚的哲学思想是通过虚构的寓言故事来表达的。故事中有人物,人物有动作、有对话。对于此种手法的运用,苏轼则有青蓝之胜,比如其对月下江游(有学者考证,苏轼此次所游并非风急浪高的长江“中流”,而是黄州府西北水平如镜的鸡窝湖)愉悦之情的表达,不是通过抽象的语言,而是诉之于眼前的景物。“清风徐来,水波不兴”的从容之景,正是与其开始泛舟时的悠闲愉悦心境十分吻合。特别是第一段末尾几句的“浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙”,假如不是“身闲地旷,胸无杂物”(方苞语,转引自《古文辞类纂》卷五十六)者,岂能达到这种活神仙般的境界!

|