|

上海书画出版社出版的中小学《美术》教材在上海市的中小学课堂中使用范围广、使用时间长,它具有较好的系统性、承接性与适应性。书画社在教材基础上不断研发各类与国家政策、教育政策相融合的课程,并在试点学校展开授课,得到了中小学教师和学生的一致认可与好评。为更好地贯彻立德树人的根本任务,将德育与美育融入教育全过程,使学生获取知识与技能的同时,能够欣赏美、创造美,提升自身的综合素养,并树立民族自信,我们一直在不断地探索美术的跨学科、多领域综合实践课,并已取得了阶段性突破。

一、以“非遗”为主题的美术综合实践课的开发与实际运用

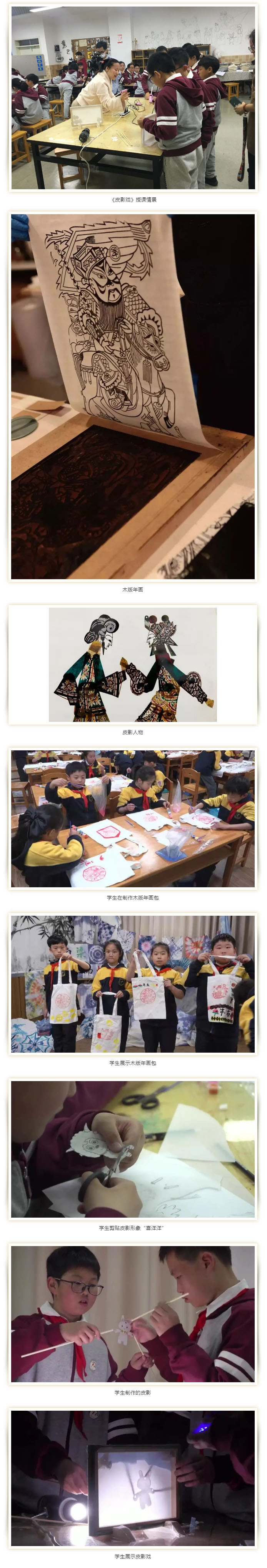

上海书画出版社邀请安可博士(安可:研究中小学“非遗”综合课程数十年)共同策划了两堂“非遗”主题的综合实践课。12月7日和9日,这两堂课分别在上海市普陀区回民小学和上海外国语大学嘉定外国语分校举行了公开展示课,获得了学生的积极响应及教师的青睐。在上海市普陀区回民小学讲授的《木版年画帆布包手作》这一课是按照教材三年级第18课《民间绘画》开发的综合实践课,在上海外国语大学嘉定外国语分校讲授的《皮影戏》这一课是按照教材六年级第8课《有趣的影像》开发的综合实践课。两节综合实践课分别将“非遗”的木版年画和皮影戏贯穿于课程中,让同学们认识“非遗”作品,并能做到继承与发扬。两节课重视美术学科内部综合,促进课程的融通性;重视美术与其他学科的联系,增强课程的丰富性;强调美术与其他的关联,突出课程的综合性。

二、玩转“非遗”跨学科

1、认识与传承“非遗”

非物质文化遗产是一个国家和民族历史文化成就的重要标志,是优秀传统文化的重要组成部分。我国有很多“非遗”项目,《木版年画帆布包手作》与《皮影戏》通过对木版年画和皮影相关知识的讲解与创造性设计课程,激发了学生创作“非遗”作业的兴趣,从而关注“非遗”,并从自身做起,保护与传承它。

2、多学科融合的“非遗”课程

(1)学科内融合

在讲授《木版年画帆布包手作》时,讲到年画、农民画等不同绘画形式,并介绍了不同纹样。在讲授《皮影戏》时,融合了学科内的雕刻、绘画等内容。

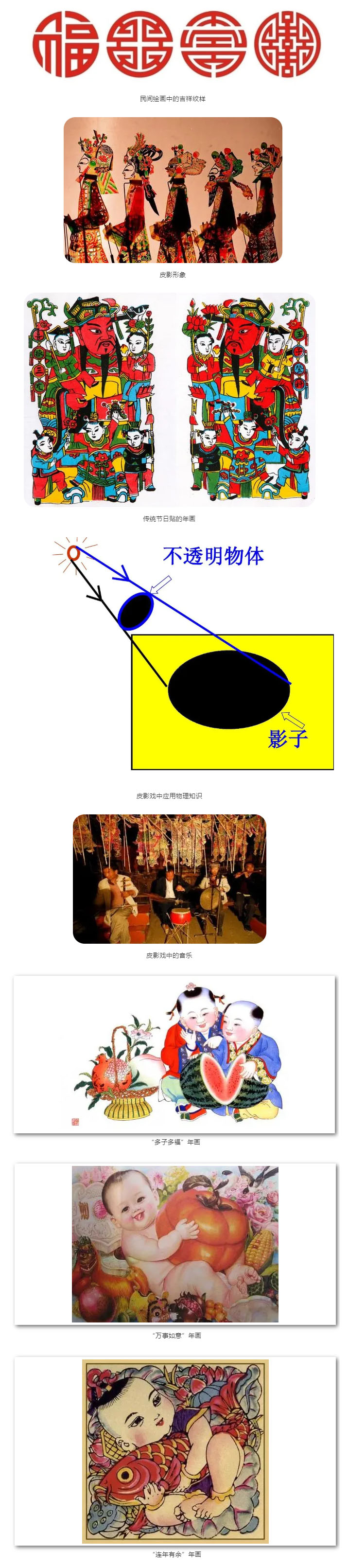

(2)学科间融合

展示课中不仅做到了美术学科内的融合,也做到了学科本位外的跨学科融合。如美术与语文、地理、音乐等学科的联系。如在春节、元宵节等民族传统节日可以贴年画、挂花灯;皮影在制作时南方用纸影、北方用皮影,这与南北气候有关。还有皮影戏的光影原理与音乐配乐等。

(3)与其他的融合

自然界动植物:课程中讲到纹饰时,就多运用了自然界动植物的寓意。如动物中的老鼠和葡萄在同一个画面出现表现子孙昌盛。如石榴、西瓜的特点就是籽很多,利用这个特点表现多子的愿望。

生活寓意:还有一些纹饰来自谐音寓意,代表了劳动人民对美好生活的向往。如 “柿”谐音“事”,希望事事顺意。莲花、鱼儿也是常出现的画面中,表示连年有余。

教师以美术学科为主,汲取、融汇姊妹艺术及人文学科、自然科学等相关内容,发挥美术教育在促进学生身心健康、全面发展中的积极作用。学生们在课堂上情绪高涨,并将所学应用到了自己的创作中。这样的综合实践课,将教材的知识润物无声地渗透到学生实践中,同时提升了学生跨学科知识的应用和动手能力,从而更有效地学会美术学科的各个知识点,也可更有效地用美术知识传承中国传统文化并创造性地运用“非遗”技艺与元素开发文创产品等。

|