|

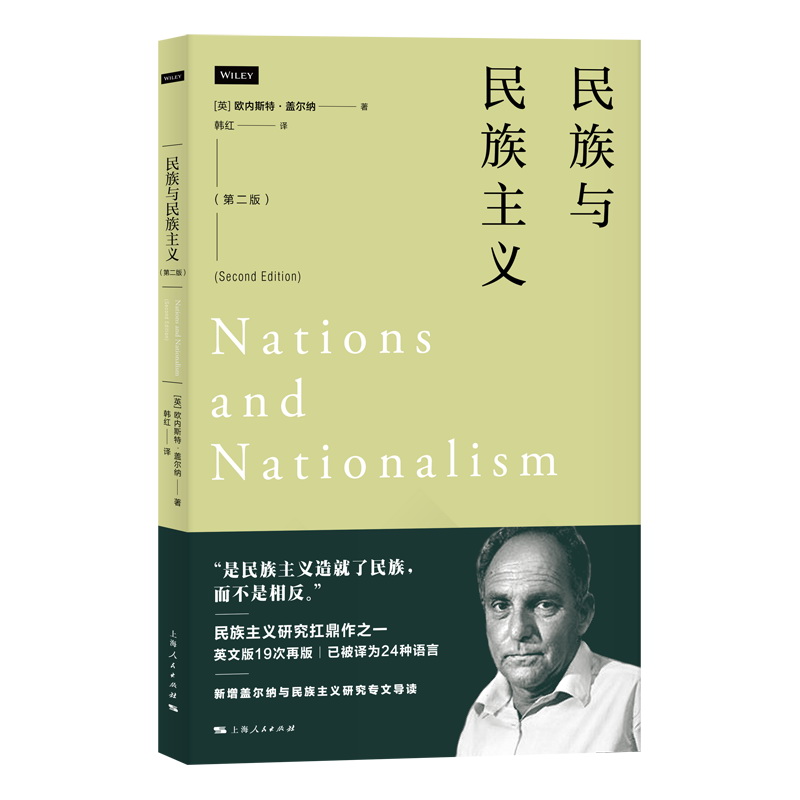

民族与民族主义

“民族主义”是人们既熟悉又陌生的一个词汇。它无处不在,透过风云人物、重大事件和沧桑巨变,在历史长河中留下了自身的印记,并继续对当代世界产生着巨大影响。

民族主义是什么?它从何而来?未来又将走向何方?自民族主义研究诞生以来,这些问题就引发了学者们的激烈争论,至今仍无定论。20世纪80年代,英国著名社会人类学家欧内斯特·盖尔纳在自己的著作写道:“是民族主义造就了民族,而不是相反。” 他的理论如一道惊雷,震惊了大部分学者,并使每一位关心民族、民族国家和民族主义的人开始重新思考这一议题。

《民族与民族主义(第二版)》

[英]欧内斯特·盖尔纳 著

韩红 译

定价:65元

上海人民出版社丨2021年7月

下文选摘自《民族与民族主义(第二版)》

民族主义首先是一条政治原则,它认为政治单位和民族单位应该是一致的。

民族主义作为一种情绪或者一种运动,可以用这个原则作最恰当的界定。民族主义情绪是这一原则被违反时引起的愤怒感,或者是实现这一原则带来的满足感。民族主义运动,是这种情绪推动的一场运动。

违反民族主义的这条原则可以是多方面的。某个国家的政治疆界可能没有包括应当包括的民族的全体成员:可能除了这个民族的全体成员以外,还包括了一些异族人:可能同时这两方面都没有做到,既没有包括本民族全体成员,却又包括了一些异族人。也可能一个民族分住在若干个国家里,但不和外族人混居,结果是没有一个国家能被称作他们的民族国家。

但是,有一种特殊的违反民族主义原则的形式,民族主义情绪对这种形式是相当敏感的:如果政治单位的统治者与大多数被统治者所属的民族不同,在民族主义者看来,这便不能容忍地违反了政治规范。它会以两种形式出现,即把领土并入某个更大的帝国,或者由一个外族集团在当地进行统治。

简言之,民族主义是一种关于政治合法性的理论,它要求族裔的(ethnic)疆界不得跨越政治的疆界,尤其是某一个国家中,族裔的疆界不应该将掌权者与其他人分割开——这一可能发生的事件在该原则的总体构想中已被正式排除。

可以本着一种伦理的、“普世的”精神来维护民族主义原则。抽象的民族主义者可能并且有时的确存在,他们并不把自己的民族性(nationality)看得过高,慷慨地向所有民族宣扬这种学说理论:让所有的民族都有自己的政治居所,让所有的民族都不要把异族人纳入自己的政治居所。维护这种非利己主义的民族主义并不存在形式上的矛盾。作为一种学说理论,可以用一些很有说服力的论点来支持它,如需要保持文化多样性,需要建立多元的国际政治体制,必须减少国家内部的紧张,等等。

然而,民族主义事实上往往并非如此顺理成章,也并非如此合乎理性地对称。也许正像伊曼纽尔·康德所相信的那样,偏袒、为自己或自己的情况而破例的倾向是人的核心弱点,其他一切均源于此,影响了民族情绪,正如它影响到其他一切那样,诱发了在墨索里尼统治下的意大利人所谓民族主义的神圣的利己主义(sacro egoismo)。如果民族主义者对本民族的过失与别人对他们所犯的过失同样敏感的话,民族主义情绪的政治效用也可能大大降低。

但是在这些思考之上和之外,还有其他一些考虑,这些考虑与我们恰巧生活在其中的世界的特殊本质相联系,起着抵消一切公允的、宽泛的、令人愉快的、合理的民族主义的作用。用最简单的话来说:地球上存在着大量潜在的民族。我们的地球也有容纳一定数量的独立或者自治政治单位的空间。按照合理计算,前一类(潜在的民族)的数字,可能比能够独立生存的国家的数字要大得多。如果这种观点或者计算是正确的话,那么,无论如何都不可能使所有的民族主义同时得到满足。一些民族主义满足了,就会使另一些受到挫折。

这是不是说明民族主义其实并不重要?或者说,民族主义是意识形态的产物,是头脑发热的思想家们臆造的、神秘地抓住了容易受影响的民族的什么东西吗?完全不是。具有讽刺意义的是,如果得出这样一种结论,几乎无异于心照不宣地接受了民族主义理论家的一大错误理论:“民族”是存在于事物的本质里的,只是有待于被民族主义的“唤醒者”从可悲的沉睡中“唤醒”(这是民族主义喜欢使用的一个表达方式和形象)。而多数潜在的民族从来没有被“唤醒”过,它们缺少那种等待起床号吹响的深刻的躁动,从这一失败中,人们会推断,民族主义根本不重要。这种推断放弃了“民族”的社会本体论,而仅仅有些出人意料地承认一些民族缺少必要的活力和热情,所以无法实现历史赋予它们的命运。

但是,民族主义并非某种古老的、潜在的和休眠的力量的觉醒,尽管它的确显得如此。实际上,它是一种新的社会组织形式的结果,这种社会组织形式以深刻内化的、依赖于教育的并且受到各自国家保护的高层次文化为基础。

|