|

在中国绘画的人文语境中,笔墨是认识的工具,绘画的本体,但这里的笔墨筑基于个人的修养之上,与个人修养相捆绑。实践主体的人伦器识才是隐藏在笔墨鉴赏背后的核心内容。

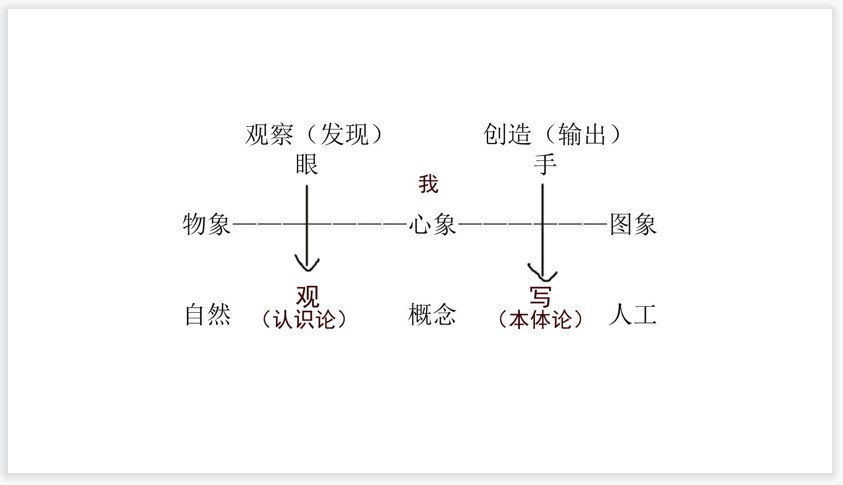

为了说明的方便,我们常将艺术的表达分为“观”与“写”两个阶段。所谓“出乎其外,故能观之,入乎其内,故能写之”,“观”与“写”,一则应目会心,一则自心付手。前者主感知,属认识论,后者主工具,属本体论。认识论与本体论共同形构了绘画实践的全部内容。拥有敏锐的艺术感受而没有合适的工具传达则人文无以彰显,掌握熟练的工具表手段却没有敏锐的艺术感受则实践主体势必被工具异化,成为“虚假的表达”。自然之物经眼和手的双重变形落实为人造之物,在这中间起桥梁作用的始终是作为自我象征的实践主体的“心”。中国人称绘画是“心印”,其美学依据亦正在于此。

作为实践主体向外向内的双向投射,“观”与“写”的活动皆着眼于传达人类的“惊异”。而人类此种求新求变的审美追求实源于万物求生求存的生物学基因。所谓万物一体,万物有灵,是指万物皆有感知外部环境并适时而变的生理机能,并因此种生理机能而互相影响,互为作用。故所谓“感”而“动”之的活动,本非人类所独具。花木向阳开放,鸟兽惊蛰而起,其生活规律亦往往与人类相仿佛。中国传统文化对“天人合一”之道的阐发正是在承认此种自然生态基础上的一种理论铺叙。舍此,则中国画“立天定人”“以人复天”的美学根基也便不复存在。

相较于西方绘画,中国绘画的人文背景是融入自然,民胞物与;西方绘画的人文背景是脱离自然,标举人在自然当中的位置。举音乐而言之,琴、筝、箫、笛等文人雅乐皆适合于任情恣性,随时而发的即兴演奏,不拘场合与地点,亦不拘对象,甚至可以“百兽率舞” “对牛弹琴”。西方文化以钢琴为乐器之王,尤其多声部的合奏交响,不宜施之于自然,而颇宜于特定的展示场合。相传秦穆公时箫史教弄玉吹箫,感凤来集,即是此种融入自然的审美蕲向在神话传说中的表现之一例。反之,读者试以苏子赤壁泛舟请客吹箫之例而以钢琴验之,就未免唐突风月了。

中西方美学的分别在很大程度上源于其在看待“认识论”与“本体论”的侧重点之不同。中国人重“道”轻“器”。“道”主感知,即认识论,“器”主工具,即本体论。这就造成两种文化向内与向外、优美与壮美、圆融与对立的相异美学趋向。中国画作为道德践履的功能立场强调了绘画自我发现的意义,它的重点在“修”而不在“造”。因为在这个语境当中,“修”成即“造”成,这是自内向外的自然生发。且正因为这个语境的存在,绘画有望避免虚假的表达,可以“自我作主”,调和因认识和工具之间不能真正匹配造成的内心的撕裂。中国文化向内求“真”,中国文化向外求“真”,其所不同者,前者追求的是真诚,所谓“反身而诚”,筑基于道德自明性的假设,绘画在这里成为“明心见性”的道场;后者追求的是真理,所谓“建立与现实世界平行的绘画世界”,筑基于对视觉活动背后的本体探索,绘画在这里俨然成为验证人类知觉、创造活动的实验田。

中国人以人伦鉴识为最高目的的审美坐标则决定了其以笔墨质量隐喻人格魅力的体/认美学。所谓“锋藏画中”“如锥画沙”不啻是“君子藏器”“士不可以不弘毅”等人格养成手段在绘画美学中的直观反映。中国人视毛笔为心灵的探测器、人格的试金石,笔墨作为绘画构形的核心评价体系参照的是不是视觉的本能反应,而是试图整合身心灵多维视角的宏观把握。中国画笔墨的践习,其最核心的内容不在“骨法用笔”的本体论,而在“气韵生动”的认识论。所谓“画如其人”“意明笔透”,重点在能透过笔墨质量的展示以内窥其人在修为进阶中的位置。赵孟頫向钱选请益绘画进阶的奥义,钱选说:不以赞毁挠怀。这一从认识论而非本体论角度的回答恰好折射出古人以心性修养为笔墨审美核心的价值立场。

西方人对点线面等构形单位能动作用的分析源于其不断追寻事物背后构成真相的人文理念,并催生了以任何可以组成完整画面的形式元素作为其基本构成单位的视/知美学。西方绘画以点线面等构形基本元素为“形”的第一层次,以点线面结构而成的“形体”为第二层次,这里的点线面若不能构成完形的图式,其意义将不复存在;中国绘画以笔墨为“形”的第一层次,以笔墨结构而成的“形体”为第二层次,笔墨质量不过关,即使完形的第二层次如何鲜活生动,仍然不属于中国画的范畴。反之,即使完形的“形体”简陋支离,笔墨亦足以撑起其独立的存在价值。吴昌硕向任伯年学画,“竹差得形似,梅则臃肿大不类”,任伯年仍坚持认为吴的成就将来必定超过自己,其论证基础正是笔墨作为人格象征在中国画语言体系中的核心价值。

|