|

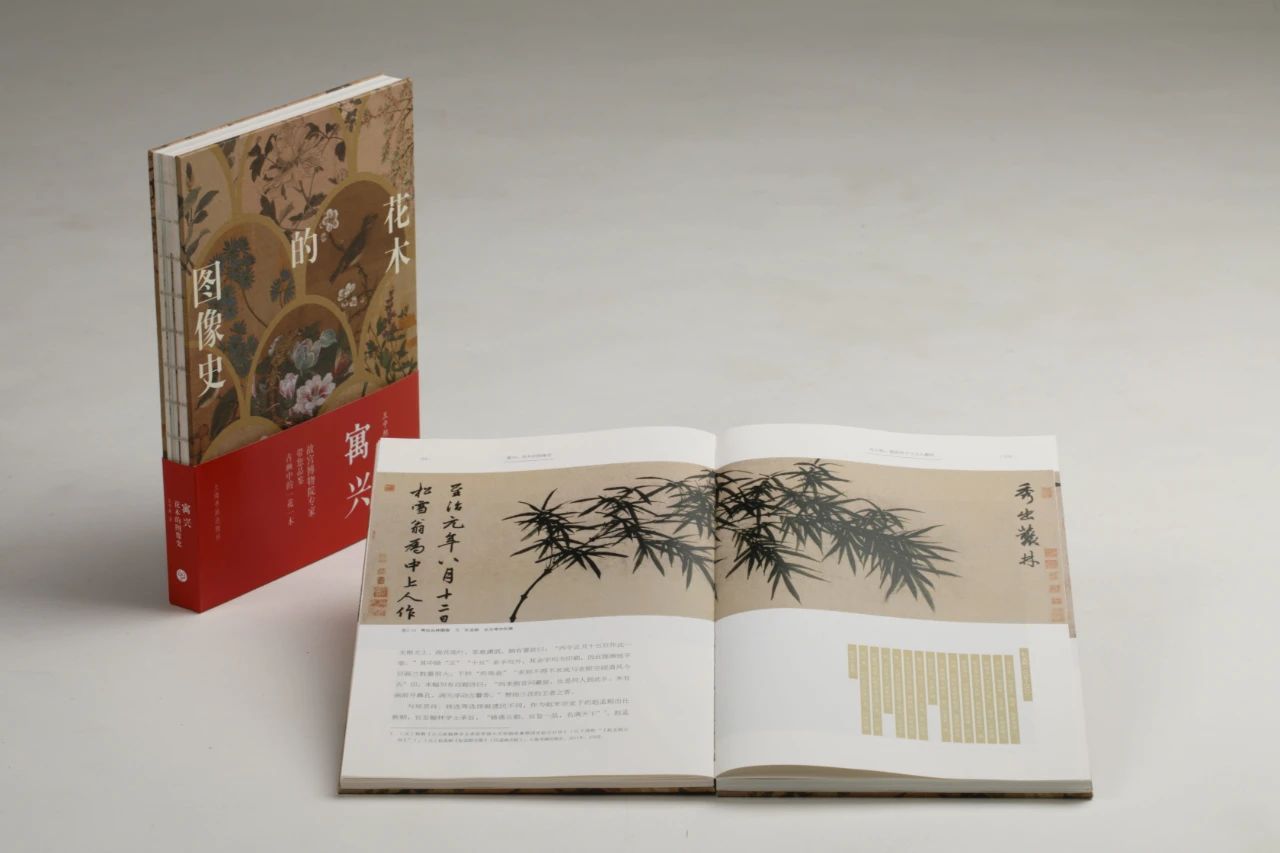

《寓兴:花木的图像史》

王中旭 著

定价:158.00元

本书的写作建立在作者参与主持、筹备2019年故宫博物院午门年度大展“万紫千红——中国古代花木题材文物特展”的基础上。按时代与风格依次将花木画的发展分为:花之容、花之格、花之情、花之瑞四个部分,通过图像与文字,阐述花木画自唐代发展至宋代,再至元明清的发展历程,包含了石刻线描、壁画、卷轴画诸多形式。同时,作者以“寓兴”为题,指出古代画家往往在所画花木上寄寓、投射以人的情感、品格。四个章节环环紧扣主题,使得每一时代画家对花木寄托的感情、品格得以体现,展现了一部花木画发展的图像史。

王中旭,中央美术学院博士,故宫博物院研究员。曾获2008年度“敦煌奖学金”一等奖,2014年入选“国家高层次人才特殊支持计划青年拔尖人才”。主要研究方向是中国宗教美术史和明代绘画,发表学术论文十余篇,出版专著《阴嘉政窟——敦煌吐蕃时期的家窟艺术与望族信仰》《中国古代物质文化史·绘画·明清寺观壁画》。2013年负责筹备“降龙伏虎尽神通——故宫博物院藏罗汉画特展”,2017年负责筹备“千里江山——历代青绿山水画特展”,2019年负责筹备“万紫千红——中国古代花木题材文物特展”。

花木的图像史:一个解读中国古代花木文化的视角

秦槑

男女相恋时互赠芍药,亲友分离时折柳送别。自然界可供观赏的花卉和植物,简称“花木”,自古便是含蓄内敛的中国人寄托和表达情感的重要载体。花木的形态、色泽、味道、果实等诸多方面,都受到古人的欣赏与吟咏。围绕花木,形成了独特的文化,并成为中国传统文化的代表之一。对花木的描绘,是除花木种植、花木观赏、花木写作等领域外,体现和构建花木文化的又一重要范畴。

《寓兴:花木的图像史》(以下简称“《寓兴》”)一书,从美术史的视角出发,系统梳理了古代中国人以花木入画及欣赏花木画的历史。有关花木的文献记载与图像资料浩如烟海,是研究中国古代花木文化的资料宝库。尽管已不乏从植物学、文学、园艺学、生活史等诸多角度对花木文化进行整理与研究的著述,其中也或多或少涉及图像材料,如《草木缘情:中国古典文学中的植物世界》就特辟一章讲述国画中的植物,《中国花文化史》亦对花卉画的历史发展及著名画家做了简要梳理;然而由于视角或专业所限,在勾勒花木画的发展路径,及其与时代、文化变迁的关联上略嫌不足。

《寓兴》的出现,则打破了这一局面。全书总体以时代为线索,跨度自魏晋至晚清,通过对百余幅花木画作品的解读与串联,呈现中国古代花木图像演变的历史。叙述中除兼顾各时期代表的花木画家及其代表作品外,还分析了如“松竹梅兰”等被寄寓君子品格的水墨花木画、“没骨花”等跨越时代、影响力巨大的题材、风格、图式、技法之形成、发展及其文化意涵。

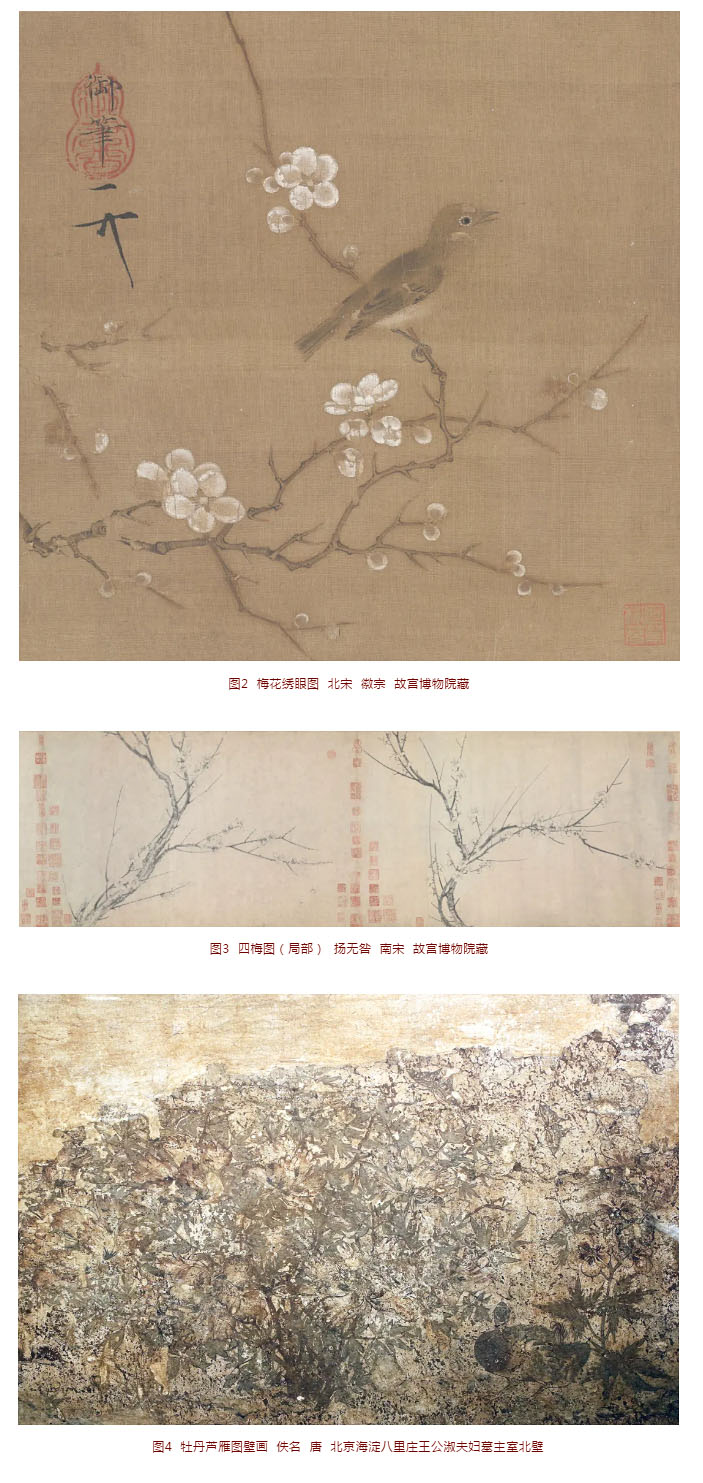

全书格外关注文化观念对花木图像的影响。如阐明宋元时期水墨晕染的墨梅逐渐取代丹粉设色的宫梅,即与文人欣赏趣味和贵族欣赏趣味间的势力消长相关;(《寓兴》,第73—82页)五代时才传入本土的水仙,在宋代时得以入画,也与文化精英对其形貌的欣赏及文化意味的构建密不可分;(《寓兴》,第57—62页)再如清代宫廷新兴的具有图谱性的花木画,与西方传来的写生观念及植物学、博物学理念间的关系。(《寓兴》,第223—227页)(图2、3)

能够全面掌握花木画的图像资料,并发掘其与不同时代生活方式、文化精神间的内在联系,与该书作者王中旭的学术背景与工作经历密切相关。作者系治佛教美术史出身,得益于系统的美术史训练,积累了丰富的图像对比、文献阅读能力,并善于从更广阔的文化图景出发,对作品进行阐释。于故宫博物院书画部任职后,转向对卷轴画的研究,并在多次参与策划、筹办展览的过程中,寓目大量绘画原作,曾针对不少经典作品提出独到见解,推进了学界的认识。《寓兴》一书,即可视作其参与筹办“万紫千红——中国古代花木文物特展”(2019年)的“学术副产品”。

“万紫千红——中国古代花木文物特展”于2019年10月于故宫博物院午门展厅开放,以300余件故宫博物院典藏文物,展示中国古代花木题材艺术之美。展品数量、种类及质量皆令人叹为观止,影响和讨论至今不息。除全面收录曾于此次特展中展出的绘画作品外,在《寓兴》写作及成书的过程中,作者另将海内外博物馆收藏的大量花木画精品纳入到讨论范围,责任编辑及出版方又补入对花木画发展做出重要贡献的画家的生平小传,作为辅文,置于页边,以期更为全面地呈现花木画在不同时代的面貌及相关背景,供读者品鉴。

|