|

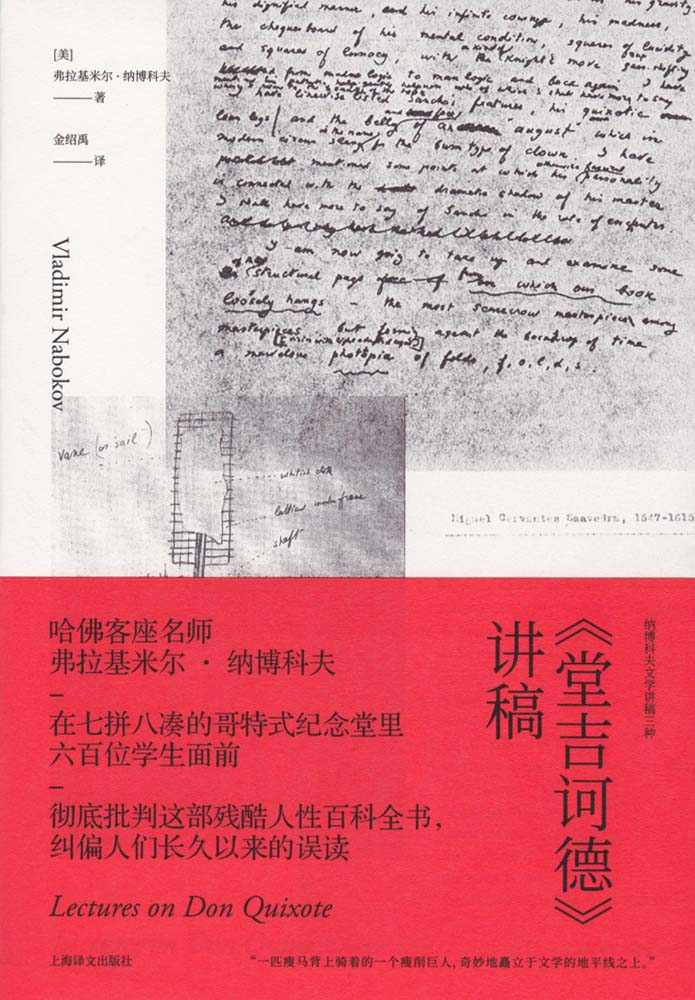

一九四○年弗拉基米尔·纳博科夫来到美国,要在这个国家开始他的新生活的时候,根据他自己的说法,随身带来了为他要面对的教学生涯做准备的不少讲稿。但是,关于塞万提斯的《堂吉诃德》的本系列讲稿却是专门花时间编写的,因为当时他向学校请假已经获得批准,从康奈尔大学的常规教学任务中脱出身来,以便能够接受哈佛大学的邀请,在一九五一至一九五二学年的春季学期作访问讲学。 一九四○年弗拉基米尔·纳博科夫来到美国,要在这个国家开始他的新生活的时候,根据他自己的说法,随身带来了为他要面对的教学生涯做准备的不少讲稿。但是,关于塞万提斯的《堂吉诃德》的本系列讲稿却是专门花时间编写的,因为当时他向学校请假已经获得批准,从康奈尔大学的常规教学任务中脱出身来,以便能够接受哈佛大学的邀请,在一九五一至一九五二学年的春季学期作访问讲学。

大约五年前开始实施的哈佛通识教育课程中,有人文学科一和人文学科二,第一学期教授史诗,由古典文学研究家小约翰· H.芬莱担任,第二学期教授小说,由哈理·列文教授担任。两位教授对制订通识教育计划都非常有影响,而且教育计划中的人文学科一、二已经成为样板课程。而列文教授间或还须承担其他系科的工作,这样一来人文学科二就要由别人来代劳了。I. A.理查德、桑顿·怀尔德,以及弗拉基米尔·纳博科夫三人根据各人情况的许可就来替列文教授讲课。根据列文教授的回忆,他在与纳博科夫谈及要讲授的作品时,提出了自己的意见,认为《堂吉诃德》是讨论小说发展的合乎逻辑的起点。纳博科夫当时非常同意这一观点,以至于他立即着手编写专门为这一课程准备的一系列塞万提斯讲稿,并打算在这一课程结束之后再接着讲授他已经准备好的关于狄更斯、果戈理、福楼拜和托尔斯泰的康奈尔大学讲稿。但是并没有保存下来的证据可以表明后来纳博科夫回到康奈尔大学也讲授过塞万提斯。

在哈佛担任的课程以及新的塞万提斯讲稿,纳博科夫都是格外用心地准备的。似乎他的第一个行动应该是将整部作品各章的详细梗概写下来。由于他的教学方法是要大量引用所讨论的作者的原文,因此,这个梗概就包括两部分内容,一部分是他自己的叙述,一部分是抄录的或加注的引文,两个部分都插入了他自己对于情节、对话、人物以及主题的许多评论。他采用的版本是撒弥尔·普特南的《堂吉诃德》英译本,一九四九年维京出版社出版,后来兰登书屋在现代书库丛书中重印。手稿里的参照页码几乎都是根据这个版本编写的(这个版本切不可与维京便携版节选本混淆,这是纳博科夫特别关照他的学生的)。不过,他指出,英国企鹅图书一九五○年出版的J. M.科恩的英译《堂吉诃德》平装本倒还差强人意。

纳博科夫用来编写笔记和讲稿的那一册普特南译本没有保存下来,但是他的企鹅版平装本由纳博科夫家人保存着。这册书的许多段落旁的空白处都有铅笔画的线,但是让人感到失望的是,书上只有一两个字的批注,如第一卷第九章的疑问“胜利?失败?”,又如第二部第三十章“公爵主线开始”。这一资料并不能明确地表示这册书是否真是纳博科夫的教学用书(他在讲稿里按照普特南版本页码标出的引文或许有误):不过幸运的是由于这册书上全然没有评注,因此这件事本身也就无关紧要,对编者也毫无用处。

故事与解说部分本书编排时放在六个正式讲稿之后,它是纳博科夫原来给小说写的梗概,当时抄录下来并打字,其格式则是方便必要时查考。在纳博科夫采用编写故事与解说的手法彻底地熟悉了小说之后,他开始第一次尝试讲稿本身的积极准备。因此,这部手稿的存在表明他最初是构思过一个叙述方法,即是在胜利与失败这一主线的基础上来分析《堂吉诃德》的结构。这部手稿提供的依据进一步证实,关于这样一个讲稿的系列他曾经写下一个相当详细的初稿。

他在准备这一研究的时候,从原先已经打好字的故事与解说中抽出许多页内容,并且把事件先后次序作了相当大的改动以便与新的中心主线相一致。详述、扩充、更加具体的评论这些手写稿,与重新编排的打字稿结合在一起,构成了已经定下来的胜利与失败主线的讨论。只是到了后来,在这一稿完成之后,本书六个讲稿所包含的更加多样的主线题目才在他的想象中形成,这一结构上的考虑,既优于他原先按时间先后次序研究的笔记,也优于作为叙述出发点的单纯互相对立的胜利与失败。

|