|

F·司各特·菲茨杰拉德看不起电影,他认为电影不过是好莱坞的生意,或者是俄国空想家贩卖陈腐观念的工具(Pasting It Together,1936)。电影让文字臣服于影像,电影把作者的个人风格湮灭在它的协作生产方式里,而且电影圈的生活混乱得像地狱——那个一度让菲茨杰拉德心动的年轻女演员露易丝·莫兰让泽尔达变成一个疯狂的怨妇,搞得他家中鸡犬不宁,这小妖妇就是后来《夜色温柔》里的“罗丝玛丽”。 F·司各特·菲茨杰拉德看不起电影,他认为电影不过是好莱坞的生意,或者是俄国空想家贩卖陈腐观念的工具(Pasting It Together,1936)。电影让文字臣服于影像,电影把作者的个人风格湮灭在它的协作生产方式里,而且电影圈的生活混乱得像地狱——那个一度让菲茨杰拉德心动的年轻女演员露易丝·莫兰让泽尔达变成一个疯狂的怨妇,搞得他家中鸡犬不宁,这小妖妇就是后来《夜色温柔》里的“罗丝玛丽”。

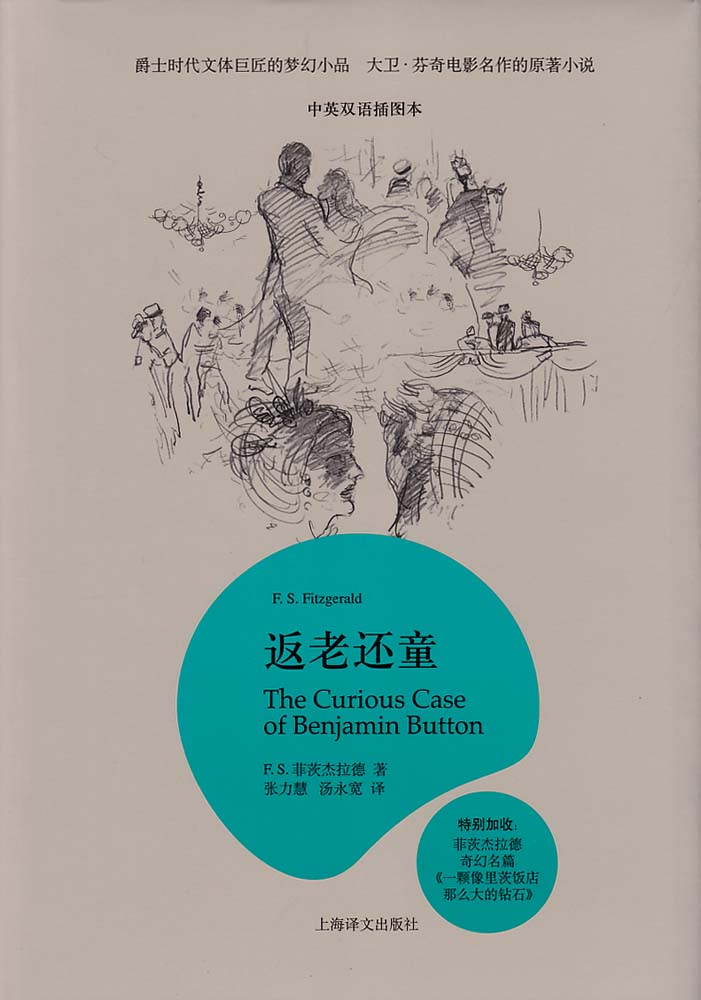

可好莱坞向来巴结他,在他生前巴结过三次,每次都用大量金钱,第一次让他写那个轻喜剧《口红》,就预付他3500美元,交稿之后又付给他12500美元。电影业还喜欢拿他的小说改编剧本,光“盖茨比”就有过三个版本。这一回,以用影像搞怪著称的大卫·芬奇又拿他的短篇小说《返老还童》(直译作《本杰明·巴顿奇事》,The Curious Case of Benjamin Button)开刀,要打奥斯卡的擂台。电影公司的宣传品上说,他们此前无数次想改编这小说,都无从下手,这次差幸成功。

这部小说1922年 以1000美元的价格卖给Colliers杂志,随后被编入《爵士时代故事集》(Tales of the Jazz Age)。小说的构思根据作者自己的说法,来自马克·吐温说的那句话,人生一大憾事是其始也至善,一日不如一日,至其终则坏无可坏。菲茨杰拉德欲以虚构之力逆“天命”而行,想象“唯独有一人”(only one man),降生在正常的世界里,却沿着正常的轨迹倒过来走,以此批注马克·吐温的奇想。他用几个星期写出这个故事,后来他又发现萨缪尔·巴特勒(Samuel Butler)在《笔记》(note books)里,也有过类似念头。

小说贯穿其主人公——“本杰明·巴顿”的一生,只是那一生正好倒过来:从“年代误植式”(anachronism)地在医院出生,到初生婴儿般无知无觉地“脑死亡”——故事最后,所有的味觉和视觉都从他头脑渐渐消失(faded out altogether from his mind.)。《爵士时代故事集》里涉及到的死亡事件,对它的当事人来说大都意味着达到一个“醒悟”的顶点,生命易逝、梦幻终灭,青春年华永不可追,但在这篇故事里,因为巴顿的知觉消散,却变得有些令人欣慰,往昔岁月中那些恼人的事,战争、婚后的忙碌,无休止的工作,寂寞地抽烟到深夜,这些记忆全都从心中消失,“就好像从未发生过”(as though they had never been. He did not remember)

一般人生活中的大事,叙述者从未省略,巴顿也求学,也结婚,也跳社交舞会,也参军打仗,也加入家族企业做生意。只是他多半在不太恰当的年龄上做这些事。这既让他在有些事上很吃亏(耶鲁大学可不要这么老的学生),也让他在另一些事情上占便宜,舞会上的年轻姑娘总是乐意跟年纪大的男人跳舞,那可以让自己对仰慕者保持诱惑力,让事情始终处于或然状态 。

故事的骨架可以做一部长篇小说,却被压缩成一个短篇。这涉及到钱,跟投入产出比有关。因为在1920’年代,读者喜欢在时髦杂志上阅读短篇故事。到20年代末,《星期六晚间邮报》甚至付4000美元一篇的稿酬,买他写的这种故事(菲茨杰拉德在一封给海明威的信中如是说)。但他自己并不喜欢这体裁。1925年他给人写信说:我从我写的这堆垃圾(trash)上赚得越多,我就越懒得写。这话当然可以理解成有理想有抱负,但也许它还有另一层意思(或潜意思),因为很有可能,他的许多短篇故事的的确确就是被丢弃的“trash”。他总是在构思一部长篇小说,而他的许多短篇故事——根据许多文本分析专家的意见——正是那些构思的产物。它们也许是作者为头脑中的某部长篇勾勒的梗概,也可能是那些未完成长篇的部分草稿,也许它们只是运气好,被作者从纸篓里捡回来。

熬书选入的另一篇小说,《一颗像里茨饭店那么大的钻石》(The Diamond as Big as the Ritz),1922年刊登于东岸的The Smart Set杂志上。同样也被编进《爵士时代故事集》。菲茨杰拉德说这故事的构思纯粹出于自娱(own amusement),他常常发现自己处在和小说主人公全然相同的心理状态下——那种对奢华生活的渴望。而写这小说,开始只是想给自己画饼充饥(the story began as an attempt to feed that craving on imaginary foods.)。

小说的主人公,约翰·T·昂格尔大概和作者一样,出生在中西部城镇的小商人家庭,家族生意的收入能让他们去读富家子弟的预科学校,但要用菲茨杰拉德的标准来算,昂格尔家不能算有钱人,照他看来,要够得上富人标准,首先那钱就得来路不正。盖茨比是贩私酒,《钻石》这篇小说里,华盛顿家族发财是因为打松鼠误撞上钻石矿。这种钱来得又快又容易,那才足供挥金如土,如此才能有梦幻般的奢华。昂格尔家做什么生意,小说没提到。不过多半也是跟本杰明· 巴顿家一样,做点五金批发。在菲茨杰拉德的财富符号学里,五金业代表较低级的钱。用昂格尔自己的话说起来,他如果能娶到”奥马哈或者苏城一个富裕的五金批发商的女儿“,他就该心满意足。

|