|

马丁·艾米斯,在当代英国文坛早已成为话题明星、文坛巨头,即使其父金斯利·艾米斯——这位老牌“愤怒的青年”也难压儿子的盛名。想当一名卓越的“文二代”,需要才华、情怀和名爹三位一体。马丁·艾米斯恰具这样的“极佳配置”:眼花缭乱的怪招数,价值颠覆的冲击力,极具快感的爆发力,搭配令人瞠目的重口味。从出道时的“坏小子”到如今的“怪爷爷”,马丁·艾米斯虽放荡不羁却有自己的主题坚守:在颓废欲望中写照人性,从恶浊龌龊中挖掘喜剧。性、暴力、死亡和罪行成为他小说的“百搭元素”。然而,你却不能说他就是一个博人眼球,刺激感官的通俗作家。事实上,马丁·艾米斯不过是以游戏的姿态干批判的事业:核战争、性革命、价值危机、性别种族等领域都成为他大肆笔伐的“战场”。然而,这位受人推崇、被人模仿的作家,却始终未获布克奖。这也许恰好说明作家令人极度不适的批判,每每刺痛着英国社会的紧张神经。 马丁·艾米斯,在当代英国文坛早已成为话题明星、文坛巨头,即使其父金斯利·艾米斯——这位老牌“愤怒的青年”也难压儿子的盛名。想当一名卓越的“文二代”,需要才华、情怀和名爹三位一体。马丁·艾米斯恰具这样的“极佳配置”:眼花缭乱的怪招数,价值颠覆的冲击力,极具快感的爆发力,搭配令人瞠目的重口味。从出道时的“坏小子”到如今的“怪爷爷”,马丁·艾米斯虽放荡不羁却有自己的主题坚守:在颓废欲望中写照人性,从恶浊龌龊中挖掘喜剧。性、暴力、死亡和罪行成为他小说的“百搭元素”。然而,你却不能说他就是一个博人眼球,刺激感官的通俗作家。事实上,马丁·艾米斯不过是以游戏的姿态干批判的事业:核战争、性革命、价值危机、性别种族等领域都成为他大肆笔伐的“战场”。然而,这位受人推崇、被人模仿的作家,却始终未获布克奖。这也许恰好说明作家令人极度不适的批判,每每刺痛着英国社会的紧张神经。

马丁·艾米斯幼年随父生活,在继母、小说家伊莉莎白·豪的熏陶下,显示出在文学上的早慧。1973年,他以处女作《雷切尔文件》一举夺得毛姆文学奖,走上文学创作的星途。这部小说可谓作家的“致青春”,作品时间跨度不过一夜,人物情节单一,然而,它是艾米斯创作中一闪即逝的那抹唯美,是作家青春期的心声倾诉。

主人公查尔斯·海威与艾米斯一样,伶俐博学,是个不折不扣的文学青年。在即将步入牛津,度过20岁生日时,通过一个笔记本缅怀了自己逝去的初恋。海威在聚会上被成熟性感、老到内敛的雷切尔深深吸引,产生难以抑制的性幻想,经过巧妙布局,终使雷切尔坠入情网。在经历身体的激情酣畅后,却发现青春之爱在庸俗现实里无以安放。

表面看,艾米斯不过写了一场精心设计的逐爱之旅,然而,他却运用穿梭闪回,极大拓展了情感容量,不仅写出欲望浮动的细微震颤,甚至让读者在文字中也能抚触和感受人物身体的肌理和高潮,连老艾米斯也觉得儿子写得“太顽皮、太矫饰”。“坏小子”作为艾米斯创作的典型形象,在海威身上虽并不突出,但其空虚乖戾已让人触目惊心。《雷切尔文件》很像是作家以写作祭悼青春的仪式,却开启了放浪戏谑的审美风格。

如果说《雷切尔文件》不过是艾米斯青春狂想的序曲,《金钱:绝命书》则是他个人突破的新乐章。它将金钱与死亡联系起来,钱无所不能,无孔不入的主题也许太过老套。艾米斯的独特在于,他用金钱将所有罪恶串联起来,集于男主人公一身。约翰·塞尔夫,为垃圾食品、裸体杂志做广告的制片人,拍色情片的淫棍,奔命于伦敦、纽约之间,演绎疯狂捞金的“双城记”。艾米斯讽刺了“金钱的动力学”,它既是搭建世界的原材料,又是运转生命的内燃机。塞尔夫做着滥淫的皮肉生意,有了钱他继续酗酒、赌博和滥交。他选择妓女塞琳娜,只因她喜欢谈论钱。塞尔夫就是1980年代的产物,是物质主义、功利主义语境下,垃圾文化与消费的代言人。

《伦敦场地》的设置则显得别有意味。作家在1980年代预设小说发生于1999年指涉了千年交替的末世浩劫,London Fields也具有后现代“荒野”的强烈双关。这是一则匪夷所思的故事,是怪诞、疯狂、色情与罪恶的杂烩。女主人公西克斯精心策划引诱两位男性(基思、盖伊)奸杀自己。更为意外的是,小说的叙述者,那个蹩脚的“作家”,不仅讲述、评点故事,更是故事的参演人物。女主人公竟可以色诱叙述者,让他改写故事,最终被他所杀。叙事者不仅成为罪恶的合谋,更一举僭越成为小说真正的作者,也“谋杀”了艾米斯。这种元小说架构,不仅在表述作家已死、人物已死、叙事已死的小说观念,更预示了核战争威胁下、价值崩溃后的末世情结。因为你很难弄清西克斯渴望被奸杀的动机和因果,艾米斯只是告诉你:死亡无处不在,它无需理由;死亡是全面的,它是肉体和精神的双重自杀,人类终结与世界价值荒芜同步。

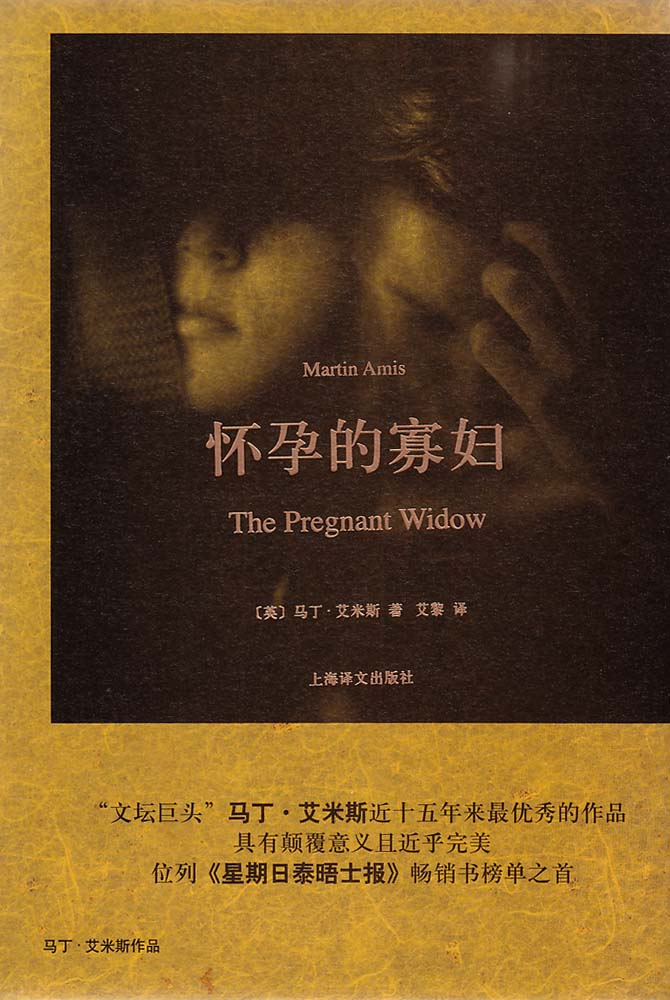

《怀孕的寡妇》则被认为是“艾米斯近15年来最优秀的作品”。作家重新回望了上世纪70年代风起云涌的性革命,20岁的文学系学生基思与女友丽丽应山鲁佐德邀请来意大利度假。在充斥性解放骚动的夏日,山鲁佐德从保守淑女,到纵欲引诱;基思从循规守矩,到耽于肉欲。色情改造了人性。性革命的泛滥,并非女权的觉醒,它不过是女性对男性的模仿;女性性自由将再次沦为男性的欲望客体。在这次“解放”中,两性都不能全身而退,留下的只有身体和情感的荒漠:性功能障碍、不育和夭亡。“在一个死去和另一个降生之间,会度过混乱、孤寂的长夜”。空洞的性革命正是混乱遗留下的“怀孕寡妇”,无力生产后嗣,只能残留痛苦。

|