|

1963年苏珊·桑塔格的小说处女作《恩主》问世,那一年,她刚好三十岁。与日后作为公共知识分子给人们的强大、彪悍、入世、咄咄逼人的形象不同,如果凭小说来推测其作者,苏珊·桑塔格应该是一个极端敏感、内省、甚至有些自闭的人。 1963年苏珊·桑塔格的小说处女作《恩主》问世,那一年,她刚好三十岁。与日后作为公共知识分子给人们的强大、彪悍、入世、咄咄逼人的形象不同,如果凭小说来推测其作者,苏珊·桑塔格应该是一个极端敏感、内省、甚至有些自闭的人。

苏珊·桑塔格这样评价自己的小说:“《恩主》探讨某种遁世的天性,事实上是非常虚无主义的——一种温柔的虚无主义。”其实探讨的还有死亡,而谁都知道,死是彻底的虚无,对于死亡的思考可以说伴随了苏珊·桑塔格的一生,多年以后,苏珊·桑塔格干脆写了一本小说《死亡匣子》,把死亡彻底审视了一番,你可以把它想像成一本格里耶与爱伦·坡作品的混合体。桑塔格为何有遁世的想法,她在试图逃避什么,她为什么对死如此迷恋?这一切可能只有在最能揭示其内心世界的文本里找到答案。

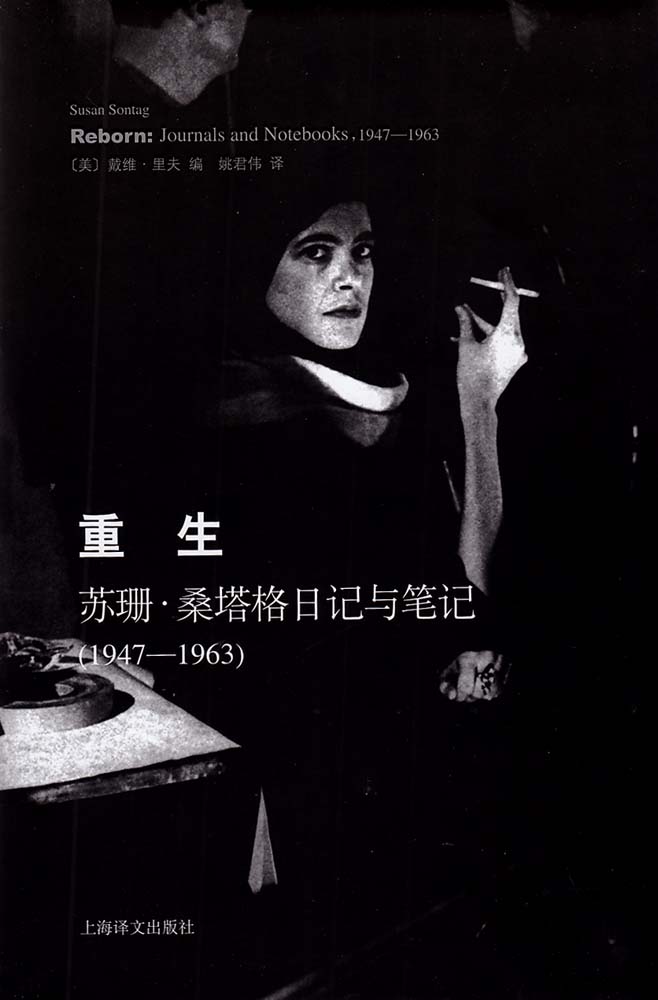

苏珊·桑塔格死后,她的儿子戴维·里夫将她生前来不及整理的日记与笔记编辑出版,巧合的是《重生——苏珊·桑塔格日记与笔记》第一卷截止也刚好是1963年。桑塔格自己在日记里说:“在日记里,我不只是较之对任何人更加敞开心扉,我创造我自己。”,她的日记和笔记不仅展示了其丰富的内心世界,同时也为解开其小说密码提供了一把方便的钥匙,虽然这一切并非出于苏珊·桑塔格本人的意愿。

1947年至1963年苏珊·桑塔格从一个楚楚可怜的少女成长为一个成熟的作家,她同时完成了自我塑造与自我成就,而自此以后,她慢慢走向辉煌几乎就是顺理成章的事。在这段时期也经历的重大事件有,中学毕业、考入加州大学伯克里分校、转入芝加哥大学、结婚、生子、欧洲求学、重返美国,而对其内心世界形成最大影响的事件无疑是与H(哈丽雅特)的相遇、与菲利普·里夫的婚姻以及马不停蹄的阅读与思考。

1947年,苏珊·桑塔格14岁,你很难想象,一个十三、四岁的女孩心智竟能如此的成熟,在第一篇日记里,她就在思考人类的一些终极问题以及人生的一些重大问题,而大多数女孩子在这个年纪或许还可以偶尔在妈妈的怀里撒撒娇。比如她得出结论“没有人格神,也没有来生”、“人与人之间唯一的区别在于智力”、“思想打破人生的平淡无奇。”,可以说对人类终极问题以及人生重大问题的思考伴随了苏珊·桑塔格的一生,而她独特的人生经历、丰富的阅读、出奇的勤奋,最终使她在即使是最优秀的作家与思想家里也鹤立鸡群。

但对世界的好奇怎么也抵挡不住青春萌动时期身体本能的冲动,是哈丽雅特彻底点燃了她的身体并最终给了她深深的伤害,是她与菲利普·里夫的婚姻让她看清了婚姻的本质并给了她另外一种伤害,而这一切都深深地影响了她的创作,这些在《恩主》里的那些大段大段的内心独白里得到了充分的体现,多年以后,她都在回过头审视着她在爱情和婚姻战场上的一片狼籍。

苏珊·桑塔格在1958年2月20日的日记里写道:

“爱是什么代价?我现在根本不喜欢我沦入的角色,也不喜欢她(指哈丽雅特)那标志性的轻薄的性施虐狂行为。在过去的几天里有好几次,我简直都快要抓住她的双肩拼命晃动。我想抽她——不是要灭她,也不是要把她消除,而是要强迫她关注我,如果有必要带着恨也行,强迫她结束这种住在一起却身心分离的愚蠢做法……”

关于爱情带带她的伤害,她在1960年8月8日的日记里这样写道:

“恋爱伤人,恋爱就像让对方剥下你的皮,而且知道对方随时都可能拿着你的皮,从你身边走开。”

如果你读过王尔德的《狱中记》,你就知道,那个花花分子给王尔德带来了怎样的伤害并最终彻底毁了他。苏珊·桑塔格一定体验了王尔德曾经经历的那些极端体验,她没有被击倒,是奇迹,也是因为她即使在最痛苦、消沉的时候都没有忘了自己的最终使命。

虽然她与哈丽雅特的性与爱给她造成了深深的伤害,她其实应该应该感激这种伤害,因为正是这种伤害,使她获得了重生,在不同年月的日记里她分别这样写道:

“一旦我们以性的方式生活,性就是唯一一样死神无地阻止我们得到的好东西。过了一年的性福生活死去,并不比过了30年这样的生活后再死更悲伤。”,“性高潮集中,我有着想写作的强烈欲望。达到高潮不是拯救,而更是我的自我的诞生,我找到了自我才能写作。”。

|