|

长期以来,翻译确实容易给人一种印象,以为译者多为个体,独立行事。选择了翻译,仿佛就走上了一条“行人寥落的小径”,难免产生孤独的感觉。 长期以来,翻译确实容易给人一种印象,以为译者多为个体,独立行事。选择了翻译,仿佛就走上了一条“行人寥落的小径”,难免产生孤独的感觉。

莫言获诺奖前,葛浩文采取的是“连译带改”的翻译策略。对于还不太了解中国当代文学的西方读者,照谢天振先生的理解,“连译带改”是一种聪明的做法。

在遇到一流的选题,遇到合作的作者、称职的编辑,乃至有参与的读者的同时,译者若还能遇上合理的体制和有远见的管理者,当会更加切身地感到译道不孤,迈步走在翻译的大道上,更加意气风发。

五·一小长假里,在中国作家网上看到,2日到3日,首届中国当代文学翻译高峰论坛召开,三十余名海内外作家、文学评论家和翻译家齐聚沈阳,围绕中国文学如何更好地走出去的议题进行交流,并形成了诸多共识,其中之一是,文学翻译不是简单的文字转换,它与国家之间的经济合作、文化背景有高度的关联,不仅仅是翻译家的纯个人劳动,而是一项系统工程。这样的认识很重要,因为长期以来,翻译确实容易给人一种印象,以为译者多为个体,独立行事。以前做翻译是一叠稿纸,一支笔,外加案头或书架上一本本参考书; 现在用电脑了,网上也能很方便地查找到各种资料,但无论如何,翻译看起来仍然像译者一个人的事,选择了翻译,仿佛就走上了一条“行人寥落的小径”,难免产生孤独的感觉。

其实,细想一下,如今译者哪里是在孤军作战啊?我四月份刚刚校好美国作家苏珊·桑塔格日记第二卷《心为身役》。桑塔格这卷日记原作五百二十三页,签订翻译合同时,管舒宁女士问我需要多长时间,我估摸了一下说给我一年半时间吧。按这个约定,我2013年底交稿。我一年译出初稿,放了一段时间后,开始做校对,年底基本完成。责编发来短信问译稿进展情况,在得知尚未定稿时说那先过好春节吧。春节期间,我在修订译稿时,不禁想起我在翻译这卷日记的过程中得到的从原编者到责编,再到国内多家报刊杂志编辑给予我的关注和帮助,更是想到桑塔格的中国读者对《心为身役》的期待,当然,还怀有让译稿“出阁”前的种种不舍又如释重负的复杂心情……唯一没有感到的是孤独。

我感觉,一个译者不孤独,原因很多,其中之一当是遇上一位尊重译者的作者。关于译者与作者的关系,美国汉学家葛浩文去年10月在上海外国语大学举办的“中国文学走出去:挑战与机遇”学术研讨会上,说到莫言对译者的尊重。葛浩文说他作为译者非常幸运,他与多位中国当代作家合作过,和他们打交道很愉快。莫言对他说:“我不懂英文,作品你拿去翻吧。译作是你的作品。”莫言获诺奖前,葛浩文采取的是“连译带改”的翻译策略。对于还不太了解中国当代文学的西方读者,照谢天振先生的理解,“连译带改”是一种聪明的做法。事实证明,这一策略对于莫言走向世界文坛并为之认可,功莫大焉。而原作者的这种合作精神所体现出的是一种雅量,一种智慧,值得发扬。

近十年来,我自己主攻桑塔格作品的翻译,在内地和台湾地区出版了她的小说、论著、日记,以及关于她的传记、回忆录等作品的中译,今年还将出版她的谈话录。读过桑塔格著作的人,想必都知道她是块“难啃的硬骨头”。记得2009年,我在《铸就偶像:苏珊·桑塔格传》出版后接受的一次采访中说过,桑塔格太复杂,“她的身份多栖,她的性格多面,她的世界多彩,她的命运多舛。”桑塔格一生横跨欧美亚大陆,驰骋文史哲天地,对什么艺术样式都痴迷。对于这样一位作家,你要她好懂好译,那是不可想象的。事实上,在翻译桑塔格的过程中,我不可避免地遇到过各种各样的疑惑和问题(包括她本人的出错)。好在非常幸运,我得到过桑塔格本人的热情帮助。她不仅鼓励我,而且回答我提出的大大小小的问题,有时候甚至在登机前还在回答,跟我说能回答多少就先回答多少。不仅如此,她还为拙译《恩主》专门写来中文版序,阐明她的创作意图,解析她的写作风格,为中国读者了解她的这部长篇小说处女作提供了清晰的导读。

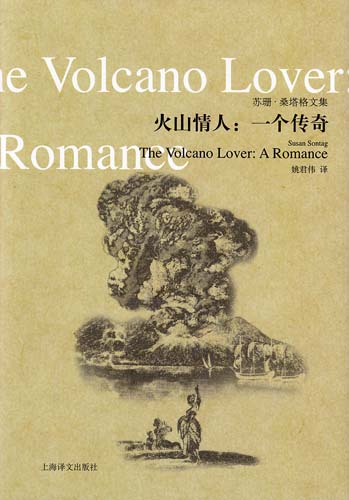

桑塔格2004年底去世后,我联系上她儿子大卫·里夫,并一直保持良好的合作关系。和他母亲一样,大卫也酷爱旅行,但他总是在第一时间为我的翻译答疑解惑,尤其让我感动的是,应我之邀,他特地为《火山情人》撰写了亲切而权威的中文版序。我译桑塔格,感到的不是孤单,更不是孤独,而是满足和欣慰。桑塔格曾当面希望我多译她的著作,我做到了; 同时我也感到,我和桑塔格,和她儿子之间有一种作者与译者之间的缘分。要知道,并非每个译者都能得到原作者的信任的,对译者“不放心”的作者不在少数,昆德拉即其一。当初,昆德拉的作品引进中国时,他要求译者翻译时参考他指定的本子,而且不允许写什么“译序”一类文字,生怕译者干扰了读者自己的理解。

|