|

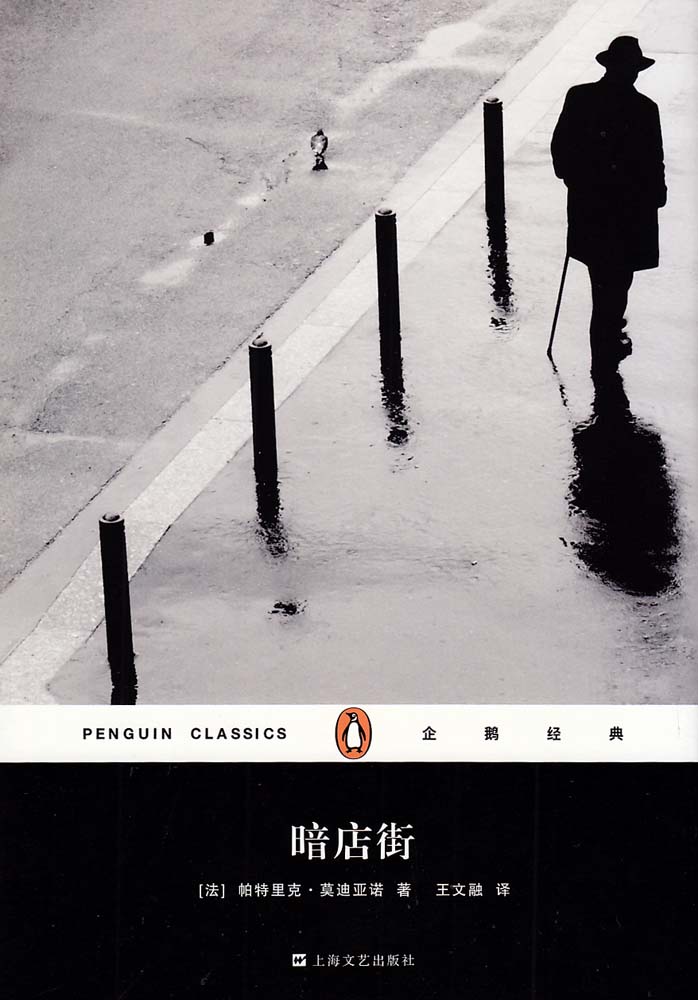

2014年,法国作家莫迪亚诺赢得诺贝尔文学奖,在国内引发出版热,《暗店街》《缓刑》《地平线》《八月的星期天》《夜的草》等中译本纷纷与读者见面。 2014年,法国作家莫迪亚诺赢得诺贝尔文学奖,在国内引发出版热,《暗店街》《缓刑》《地平线》《八月的星期天》《夜的草》等中译本纷纷与读者见面。

对于莫迪亚诺,国内读者意见不一,有人认为他“早该获奖了”,也有人认为他不过是诺奖评委们搞怪游戏的幸运儿。

有趣的是,直面文本,争论反而不热烈。因为它有一种特别的难懂——文字很清晰,但作者要表达什么却很模糊,在似乎境界偏小的背后,藏着一片我们很难走进的新天地。

也许,作家最了解作家,在徐则臣眼中,莫迪亚诺究竟如何?

莫迪亚诺给你的是感觉

我觉得莫迪亚诺是一个特别难说的作家。

我最早看他小说是在念书的时候,看《暗店街》,后来是《星形广场》。中间隔了至少十几年。他获奖时,我碰巧在外地出差,记者给我打电话,说莫迪亚诺获奖了,谈谈想法。我说读过,但现在只剩下一个感觉。

我想,为什么对莫迪亚诺只剩下感觉,而没剩下他小说的情节?因为他不是那种一个劲讲故事的人,他小说里大部分内容很飘忽,获奖后,我又看了他其他的一些书,我发现还是当年的那种感觉。

简单地说,别的作家愿意给你留下实的东西,莫迪亚诺愿意给你留下虚的东西。

比如《地平线》《缓刑》,尤其是《缓刑》,如果莫迪亚诺没获奖,我觉得很多人读了半截就会扔掉,对他们构成诱惑的很有可能是诺贝尔文学奖这个头衔,读这个小说,你会觉得看不见、摸不着,一片朦胧,仿佛在雾都里穿行。

抓不住的莫迪亚诺

我问过很多法国文学的专家:你对莫迪亚诺怎么看?

法国有一个非常有名的主编,就是《两个世界》的主编,克里库先生说:在法国目前活着的作家里,他不是我最理想的人选,他更喜欢菲利浦·索莱尔斯,因为这么多年,一直觉得索莱尔斯对文学开拓性的贡献更大。

索莱尔斯在小说中谈过他和莫迪亚诺的关系,他说莫迪亚诺这个人没什么好说的,见面就是喝酒,人很和善,见人就笑。

我觉得这和我读莫迪亚诺的时候感觉非常像,他给你感觉很好,但就是抓不住。你跟一个朋友喝酒,他醉了,大骂,说八卦,这些东西都是实打实的,你能在日记中写出一件件的细节,但是莫迪亚诺却一滑就过去了。

莫迪亚诺拿不到中国最高奖

我参加过一个活动,谈杜拉斯,她小说故事情节也不是很强,但你会觉得她是一个实实在在的人,性格非常鲜明,有很强的可说性。我们可以一个下午聊杜拉斯,但是聊一晚上莫迪亚诺,我可能不行。

莫迪亚诺获奖以后,有的资深文学青年说:啊?才获奖?我认为早就获奖了。的确,很多年前莫迪亚诺在中国非常流行,但我听到的大部分人还是有点腹诽,一个原因是他的书都这么薄。

门罗获奖时,很多中国作家觉得给错了,因为她是一个短篇的作家,而莫迪亚诺的长篇其实都是中篇。中国人有史诗情结,非要砖头那么大的书才觉得够分量。

门罗的小说很少涉及宏大历史,题材特别小,没有大革命,没有风云际会,所以我们觉得这样的作家有点轻。而莫迪亚诺如果是中国作家,一辈子全写这么厚的书,想拿中国最高奖,我觉得很困难。

一本不去煽情的小说

莫迪亚诺的路数确实跟我们不一样。

作家写小说,在某种程度上就是在回忆,我们要把记忆实实在在地写出来,而莫迪亚诺写出来的恰恰是我们记不住的。我觉得莫迪亚诺写作的难度非常非常大,就像杜拉斯,在我们看来缺少干货的情况下,依然能写得那么长、那么美,我觉得这是一个能力。

就像莫迪亚诺的小说,我看《缓刑》时一直在想,如果是中国作家写,会写成什么样子?肯定是极富传奇性,发挥虚构能力,把戏剧性的东西做到极致。但《缓刑》一到戏剧性冲突时,莫迪亚诺立马停住,所有煽情都极其节制。

在 这个小说中,我觉得他是匀速前进,所有节奏和密度基本是同一的。而我们从小写作文,老师就会要求我们详略得当,需要煽情的地方停下来,拼命煽,煽到哭为 止。而莫迪亚诺就是一点一点写,符合我们教科书的那套东西他完全不遵守,这恰恰是一个伟大的作家的勇气,当然还有他独特的文学观。

他的小说越说越乱

我们评价文学的标准其实大部分是社会学的标准,当我们玩实的时,欧洲作家已经开始玩儿虚的了,法国文学有一种非常傲慢的欧洲中心主义,这是有道理的。

可以设想一下,如果巴尔扎克活着,看到莫迪亚诺的小说,他会怎么说?他肯定会说,你先把公寓写清楚再说,因为始终没说清楚,可莫迪亚诺恰恰觉得,虚的就是干货。

|