|

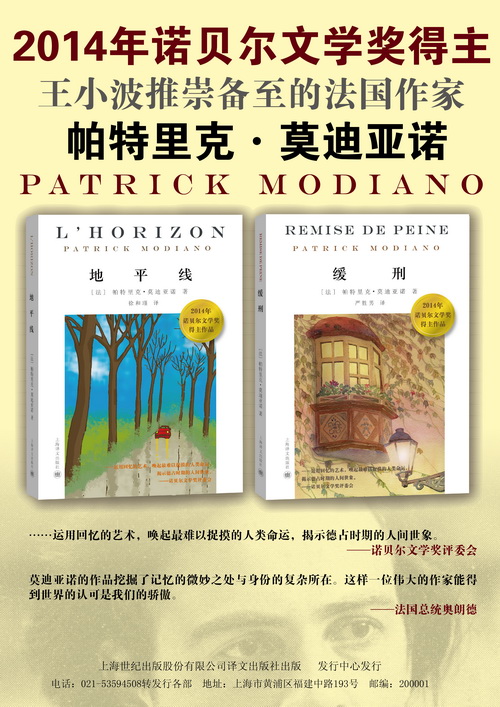

如果从《暗店街》开始看法国小说家帕特里克·莫迪亚诺—2014年诺贝尔文学奖得主的作品,你会觉得自己从一个谜中睁开双眼,以一个梦游者的虚无步伐,经历了他所说的那些无法分辨真假的事情,然后在想要找回真实的努力挣扎中突然彷徨醒来。“我的过去,一片朦胧。”他这样开头,“而我们的生命不也正像孩子的忧伤一样,会很快在暮色中消失的吗?”他这样结尾。

在法国《世界报》的网站上能看到一段极为珍贵的画面:1970年,刚刚度过24岁生日的莫迪亚诺板着青涩的帅脸接受访问,那时他已经出版了两本小说《星广场》和《夜巡》。两年后,莫迪亚诺以《星广场》获得法兰西学术院小说大奖,但书中诸多隐藏的反犹太主义的符号引起巨大争论,大争论成功吸引了法国当代最出名的导演路易斯·马勒。曾摘下金棕榈大奖的马勒一眼相中了这个年轻反叛,被捆绑在记忆中的年轻作家,两个怪人一起创作了获奥斯卡奖的最佳外语片《拉孔布·吕西安》。一切都是推翻式的,从电影的名字(西方少有的姓放前,名放后),到片中主人公一个法国男孩拒绝在二战中加入法国抵抗运动,而是加入了盖世太保。莫迪亚诺甚至挑衅主流,张狂地为片中一个犹太女孩加上这样惊世骇俗的台词:“我当犹太人当烦了。”这句台词让电影备受攻击,却也意外地让世界看到了另一种反思二战的角度。

星广场在哪儿?

和另外一位深受二战童年经历困扰的以色列作家阿莫斯·奥兹一样,他们都曾经被称为“Le Colourist deMemoire”(记忆的调色师)。奥兹的《爱与黑暗的故事》以油画的方式, 一层层描述出那些被刻在他五脏六腑中的回忆:儿时的街道,父母亲行走的姿势,和邻居之间芝麻蒜皮或是生存危机的对话。莫迪亚诺同样纠结于每一个微小的细节,相比起奥兹,他更不肯放过自己,每一本书其实都在问着一模一样的问题,只不过换着花样,最折磨人的方式,像侦探一样将回忆重组再现,试图推理出每一种可能性,用以挖掘那个似乎并不存在的终极答案。这推理挖掘,让晦涩复杂的“la vérité”(真实)通过不同的明暗交织缓缓呈现。

但如何用一个不焦躁有韧性的色彩区间去描绘这真实,是莫迪亚诺中年之后才慢慢学会的东西。青春的激进反叛,是他作为一个作家崛起的标志。

对于腼腆、内向、有些偏执的莫迪亚诺来说,最初的问题来自和父亲的关系。他有着犹太血统的父亲,在二战时拒绝带上显示自己犹太身份的星袖章,家中的藏书中有着反犹太主义的文件,以做黑市交易为生,尽管他后来也曾被抓起来,却最终因为得到一名盖世太保的帮助,得以从二战中幸存。

莫迪亚诺在法国人关于二战的反思潮中坠入苦海。父亲拒绝承认自己的身份归属让他迷惑不解,导致他把每一次写作都当成对自己身份的拷问和解释。一次次地,他以手中的笔为时光隧道,回到过去那个父亲为求自保而隐藏起自己的难堪时刻,有时拨乱反正几乎成了一个梦想,以至于在第一本小说《星广场》中,他描述了这样一个场景,一个盖世太保问一个法国人“星广场在哪儿”?这个法国犹太人指着自己心口,说“它就在这里”。在寻找自我的途中迷路的莫迪亚诺,将自己辨别不清的是非写进《星广场》,一发表就获了大奖,他父亲却对此痛恨无比,以至于想尽一切办法买进市面上的所有印本不让别人看到。父子关系从此决裂,几年后,莫迪亚诺深陷经济困境不得不向父亲求助时,父亲却报警将他逐出门外。

《星广场》问世的1968年,正是整个欧洲陷入二战大反思的高峰期,法德1968年爆发的学生运动中,欧洲年轻一代在美国对越战争的背景下,向他们的父辈发出怒吼:“你们为什么容忍战争?二战中几百万犹太人被纳粹消灭在集中营里的时候,你们究竟在干什么?”在那之前,绝大部分的法德老百姓一直声称自己与纳粹罪行无关,但这场学生运动终于强迫他们去面对心底最想忘却的噩梦,从此无法再否认这西方文明史上最大的耻辱。可直到问世几十年后,颠覆传统二战反思的《星广场》才被翻译成德文,并被称为欧洲最重要的二战作品之一。

“其实我写的都是同一本小说”

但莫迪亚诺在欧洲以外从来不出名,以至于当他被宣布获得了诺贝尔文学奖的时候,很多英文世界的出版商紧急打电话去问他们的编辑“这个人到底是谁”?

在英国和美国以侦探小说的方式去描写二战的作家实在太多,约翰·勒卡雷式的冷战/谍战小说早已占领了这一领域,法国作家从来不具有太多的吸引力。事实上在过去30年,莫迪亚诺属于最不受关注的那一批。但在欧洲其他国家,读者对莫迪亚诺的喜爱却山高水长。他有28本书被翻译成西班牙文,21本被翻译成德文,12本被翻译成瑞典文。诺贝尔奖被公布的时候,唯一一个出版莫迪亚诺英文版的出版社在美国波士顿,法国的邻国英国则一家也没有。而许多权威的书评面对他的得奖都有些束手无策,因为他们中的不少人,曾经评论他的书“让人看不下去”。

|