|

耶路撒冷是犹太教、基督教和伊斯兰教的圣地,是上帝祝福的地方。 耶路撒冷是犹太教、基督教和伊斯兰教的圣地,是上帝祝福的地方。

但是,在当今世界上,这块土地却充满了仇恨、杀戮、恐怖、战争,富裕和贫穷并存,野蛮和文明冲突,各种极端的思潮和行为蔓延甚至泛滥,成了全世界最动荡不安的地区之一。

是利益冲突?文明冲突?种族冲突?信仰冲突?还是来自人类原罪的虚妄和偏见?对此,该如何看待?又如何解答?

逃避?但又无处可逃!尤其在全球化的浪潮中。

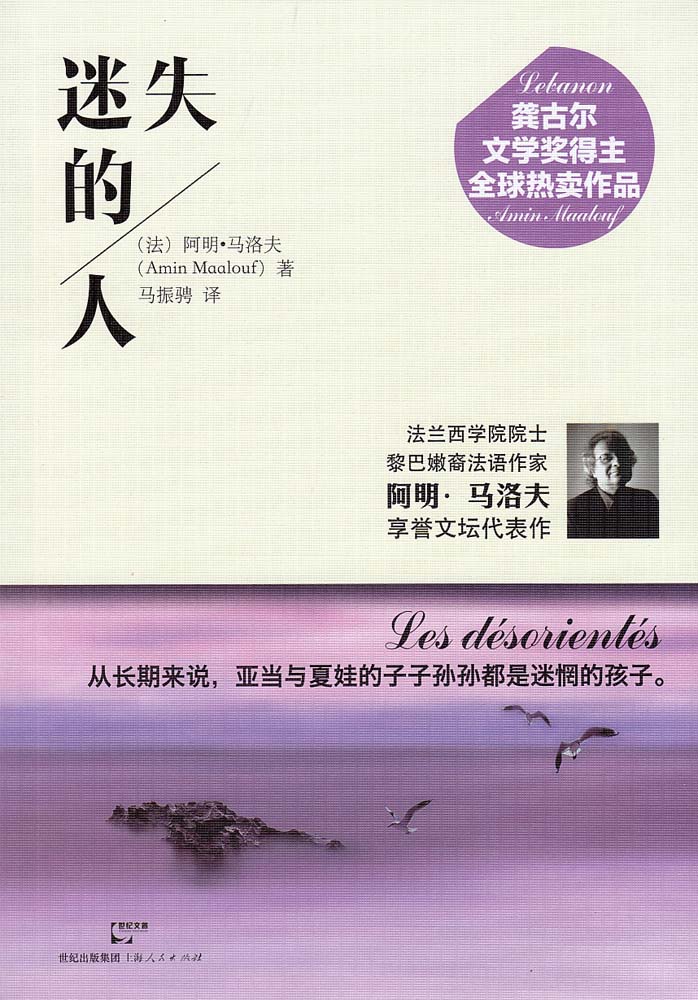

小说《迷失的人》是黎巴嫩裔法国籍作家阿明·马洛夫的最新作品。取意于伊甸园偷食智慧禁果后的上帝的孩子在“看清”世界的同时,也陷入了迷惘和迷失。这种二律背反的纠结状态大概就是人类的基本命运吧。

作为一个出生于黎巴嫩的孩子,小说主人公亚当的伊斯兰血脉是毫无疑问的,也是作家自己的写照;但同时作为一个逃离家园在法国定居又信了基督教的异教徒来说,亚当的思考又是超越其族群利益的。他正视矛盾和冲突,但又反对扩大这种矛盾,他反对任何名义下的极端。小说警醒我们:“二十一世纪最大的祸害一个是激进的伊斯兰主义,另外一个就是激进的反伊斯兰主义。”这里说的“反”,就是从一个极端走向另外一个极端。而极端的后果,“我们将有一个衰退的世纪”。真是不寒而栗。小说无法给出是什么;但是它能够明确给出不是什么,即任何极端主义都是有害的,哪怕用一种极端反对另一种极端。人类的历史、文明的历史千万次地证明了这一点。

无论是宗教冲突、族群冲突、文明冲突、国家冲突,抑或是各种利益集团的利益诉求; 也无论发生在中东、乌克兰、东北亚,其内在理由都是一致的。极端是祸害。

下面的一些话我以为是这部小说的华彩乐章,值得我们三思:

“搅得我们不得安生的这场冲突,不是像其他冲突只是一个地区争论,这也不仅仅是被历史虐待的两个兄弟部落的对抗。这完全是不可比拟的。这场冲突远比其他冲突,更会阻碍阿拉伯世界去改善自身,阻碍西方世界和伊斯兰世界去和解; 这场冲突还拉着当代全人类往后退,为身份紧张不安。朝着宗教极端主义和我们今天所谓的文明冲突而去。”——但不幸的事实不正朝着这个方向而去?

“第二次世界大战刚结束,西方发现了集中营的恐怖,反犹主义的恐怖;而在阿拉伯人的眼里,犹太人决不是不携武器、受委屈、面黄肌瘦的平民百姓,而是像个入侵的军队,装备良好,组织严密,效率高得吓人。”——和解有时候就是因为视角不一而显得何等艰难?暴力只能加剧仇恨而无助于和解。

“跟以色列的冲突使阿拉伯人脱离了对世界的感知。”——这才是一个真正爱自己的民族的有良心的知识分子的看法。

“在这场突变中,有些本质的东西正在失去。因为人既不可能是极端的民族主义者,同时又是坚决的普世主义者。”——是啊,我们究竟要什么?在争取的道路上我们常常迷失于歧途而忘记了应该追寻的本质。

“这种敌意是存在的,有时还像是有系统的。但是这不是单方面的。把事情说明白了,他们恨我们和我们恨他们不相上下。”——谁都认为错在对方,谁都认为自己真理在握,谁都认为应该仇恨敌方。如果换个角度,和解是不是就有一些可能?和平是不是就多了一些希望?

“被征服者总是有意要把自己说成是无辜的牺牲品。但这不符合事实,他们不是完全无辜的。他们对于被征服是有罪的。对于他们的人民有罪,对于他们的文明有罪。我不单说那些领导人,我说我,说你,说我们大家。如果我们今天是历史上的被征服者,如果我们在全世界眼前、在我们自己眼前受尽屈辱,这不仅仅是别人的错误,首先是我们的错误。”——这是一个有思考力的知识分子的反问,也是一个会被责骂淹没但却是有责任的担当。

“我最好的穆斯林朋友是拉姆兹,我最好的犹太朋友是纳伊姆,我最好的基督徒朋友是亚当;不是所有的穆斯林都像拉姆兹,不是所有的犹太人都像纳伊姆。但是,我眼里首先看到的是朋友。他们是我的眼罩,或者你愿意,说他们是树木,给我遮住了森林。”——这是超越信仰、超越意识形态的幻象吗?可是这一片树林哪怕只是一片树叶,挡住的不正是人类的偏见吗?

偏见,抑或虚妄?才是产生极端的土壤。

如果说,《追风筝的人》 还是阿拉伯作家更多地以西方文明视角来检视族群文化的话,那么,在《迷失的人》里,阿明·马洛夫则更多的是超越了东西方文化视野,或者说同时审视了西方世界和阿拉伯世界存在和必须正视和反思的问题。不然,那“风筝”牵着的依然是无尽的冲突。

这些话题是阿拉伯世界的,也是世界性的。阿拉伯的知识分子的思考是深入的,但这又何尝不是全球当下应该思考的呢?

|