|

阿明·马洛夫,1949年出生于黎巴嫩贝鲁特一个教师家庭,信奉基督教,属默基特派,这是东方基督教会中一个少数派社团。少年时母亲送他进入耶稣会办的法语中学学习。大学时期在贝鲁特圣约瑟大学攻读社会学和法律。毕业后在一家有“贝鲁特纽约时报”之称的《日报》当记者。报道过埃塞俄比亚王朝的崩溃(1974)、西贡最后一战(1975)。 阿明·马洛夫,1949年出生于黎巴嫩贝鲁特一个教师家庭,信奉基督教,属默基特派,这是东方基督教会中一个少数派社团。少年时母亲送他进入耶稣会办的法语中学学习。大学时期在贝鲁特圣约瑟大学攻读社会学和法律。毕业后在一家有“贝鲁特纽约时报”之称的《日报》当记者。报道过埃塞俄比亚王朝的崩溃(1974)、西贡最后一战(1975)。

1975年黎巴嫩国内爆发战争,马洛夫携全家躲入深山,第二年移居巴黎,主编《年轻的非洲》杂志。

1983年,他发表他的第一部文集《阿拉伯人眼中的十字军东征》。历来世人对于十字军这段历史都是通过西方学者的论述而获知的,阿拉伯人当然也有自己的记载与记忆,其中的差异自不待言。这部书也帮助大家窥探到今日西方世界与阿拉伯世界的冲突的最初原因。

1986年,马洛夫发表小说《非洲人莱昂》,得到广泛好评,决定辞去记者一职,当职业作家。1993年,《塔尼奥斯的岩石》问世。塔尼奥斯是一个山里的孩子,母亲美丽动人,但是没有人知道他的父亲是谁。命运的烙印自幼铭刻在他的心间。这是一部写19世纪黎巴嫩的历史小说,揉合寓言与童话,探索神秘、热情与忠心,绚丽多彩,使马洛夫获得法国最权威的龚古尔文学奖。

阿明·马洛夫精通阿拉伯语、法语、英语,他进行文学创作使用的则是法语,这也使这位阿拉伯裔作家扩大了在国际上的影响。他历年佳作有《撒马尔罕》(1988)、《光明花园》(1991)、《地中海东岸诸港》(1996)、《巴达萨的旅程》(2002),都被译成多种语言,流传于各国。西班牙阿斯图里亚斯王子奖是一项国际性多领域奖。2010年中国西安秦兵马俑考古队获该奖的社会科学奖,而文学奖则授给了阿明·马洛夫。往昔此奖的得主有略萨、君特·格拉斯、阿摩司·奥兹、玛格丽特·阿特伍德等。2011年,法兰西文学院投票接纳阿明·马洛夫为院士,顶替哲学家克洛德·莱奥·斯特劳斯逝世留下的位子,他也是法兰西文学院三百多年历史上第一位黎巴嫩裔院士。

有人说马洛夫对语言有小说家的耳朵,对故事细节则有历史学家的眼睛。他无论写小说与散文都从丰富的阿拉伯历史去寻找渊源,精心编写故事,文笔摇曳多姿,引人入胜,内容不乏天方夜谭式的异域风光。他自认属于一个正在被征服的民族与文明;他怀着博大的情怀在人类的纷争中要求宽容、怜悯与友善。并把历史上阿拉伯帝国的兴衰完全与当前的中东现实密切结合去观察。例如在《致命的身份》(1998)中,他提出人们已经忘记活着为什么,而让不由自己决定的身份去决定别人与自己的命运。马洛夫要弄明白,为什么那么多人尤以身份的名义对”异类“进行心安理得的杀戮。

《世界的翻天覆地》(2009)更是在美国”九·一一“事件后,对世界现状进行一次深刻的探讨。他否认世局纷乱是什么文明冲突、宗教战争,几乎不可避免似的。在他看来是”两个文明的相互消耗“,人类已经到了”道德无能“阶段。他迫切呼吁明智、宽容,对于人类的遗产和信仰、星球的未来必须提出一种成熟的看法。

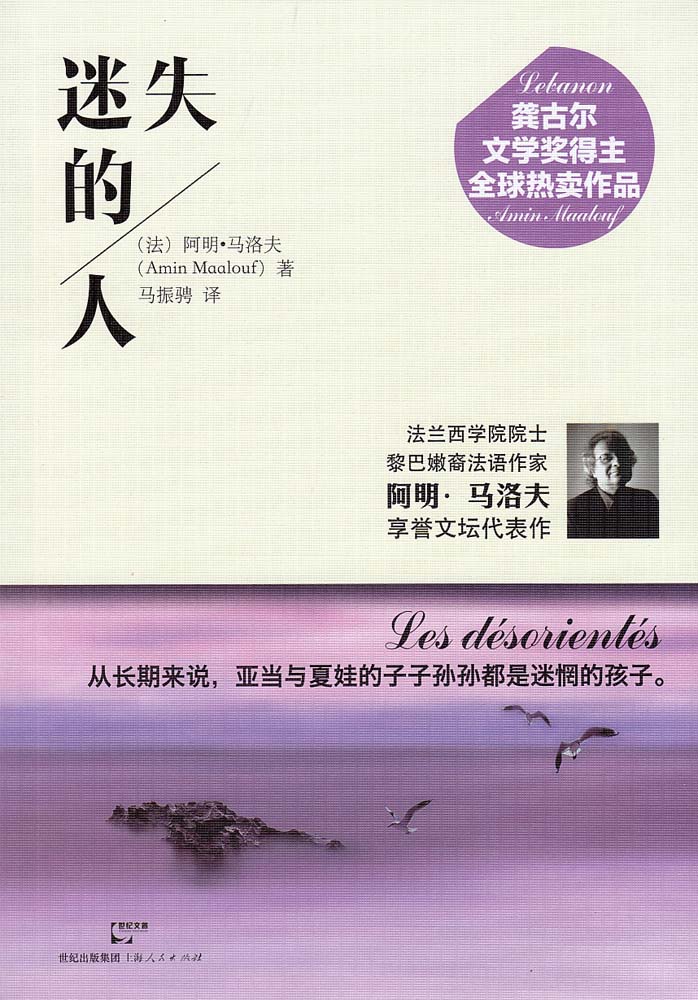

进入21世纪,阿明·马洛夫已是具有国际声誉的阿拉伯裔法语作家,对历史素有研究的学者。由于他的民族与宗教背景,他对阿拉伯人与犹太人问题的看法受到极大重视。但是作为小说家,他已有十二年没有作品问世,到了2012年,在读者的期盼中,他推出了迄今为止他最厚实的小说:《迷失的人》。

背景显然是指黎巴嫩,但是作者有意避开不提这个名词,而用地中海东岸国家(Levant),这样包括了这个地区的政治、历史、地理宗教的缩影。那里有一群大学生,如同哪个国家的大学生一样,意气风发,抱有各种理想,立志要创造新人生,改变旧世界。

然而1975年这个地区爆发了战争,绵延多年。这是一场什么样的战争呢,连当地人也闹不清楚。有时是外国人与本国人打仗,有时是政府与反政府武装开战,有时是部族与部族交火,有时是同一部族内两派冲突,有时还是外国人与外国人打到了这个地方。经常抛头露面的也不是同一伙人、同一些联盟、同一些领袖。有时几场战斗先后打,有时几场战斗同时打。

黎巴嫩素有“中东的瑞士”之称,住在这里的主要是有过高度文明的腓尼基人的后裔。风景秀丽,民风淳朴,几种语言通用,基督教、伊斯兰教、犹太教三教教民和睦相处。战争一起长年不断,搅得百姓不得安生,纷纷外逃。那些欣赏尼采、超现实主义、奥威尔、海明威、加缪的莘莘学子,也一下子被打回到各自的教派族群中,去延续自古以来的仇恨与纠纷。

|